書評

2016年10月号掲載

個人的な見解を正直に述べさせていただければ

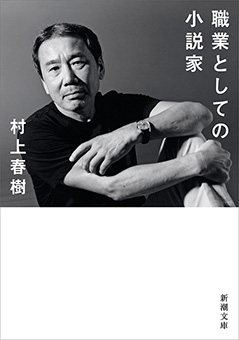

――村上春樹『職業としての小説家』(新潮文庫)

対象書籍名:『職業としての小説家』(新潮文庫)

対象著者:村上春樹

対象書籍ISBN:978-4-10-100169-2

本書は、村上春樹がデビュー前後の逸話や創作の方法、「文学賞」への思いなどを綴ったもので、発表時は、あの村上春樹がここまで書いた、みたいな話題になったりした。

あとがきを読んでいて興味深かったのは、このエッセイが、雑誌の依頼で書かれたものではない、という点だ。「私的講演録みたいなものの手持ちもあるんだけど」連載しないかと、ご本人が持ち掛けたという。「講演」はふつう「公的」なものなので、「私的」となると、ご自宅で奥様と猫に「講演」しているような、ユーモラスなニュアンスが漂う。

そういう目でみるとちょっとおもしろいのが文体で、見事に「です・ます」の講演口調で書かれている。ふだんのエッセイのように「だ・である」で書こうとしたが、うまくいかなかったのだそうだ。詩を書けない小説家が、自分の作品に詩人を登場させ、その詩人作という形にすると書けることがある。随筆文体では書けなかったものが、講演口調にしたら書けてしまった、というエピソードは、それを思い起こさせる。著者が頭の中に「作家村上春樹」を立ち上げて講演シーンを作り、それを書き起こしたようなプロセスが、この本にはあったのではないかと想像させる。

そう思って読むと、この文体が案外クセになる。「正直に申しまして、僕としては」とか「個人的な見解を正直に述べさせていただければ」とか「あなたが(中略)希望しておられるなら」とか。これを聴衆なしでパソコンに打ち込んでいる作家を想像するとかなり楽しいが、なぜこの文体が選ばれたのだろうか。

そんなことを考えたのには理由がある。もはや伝説のように語られるジャズバー経営者時代の話や、「処女作は英語で書かれた」というエピソード、「群像」新人賞の最終選考に残ったという通知を受けた日の特別な思い出などが、作家本人によって綴られるのは、ファンには垂涎もののはずだし、たいへん意志的な一人の作家の生き方を知ることだけでも、じゅうぶん魅力的な読み物に違いない。でも、キャリアは半分以下、年齢も下、発行部数は桁がいくつも下ではあれ、小説を生業にしている者としては、つい、何か実務に役立つアドバイスがないかという下心で読むわけで、いちばん心に留まったのは、文体に関してだったのだ。

まず「処女作は英語」のエピソードからして、これは作家が作品にふさわしい文体を見つける話だ。誰もが最初は英語で書いてから日本語に翻訳し直せるわけではないし、そんなことをする必要もない。でも、一度書き上げたものを読んで「やれやれ、これじゃどうしようもないな」と思い、書きたいものと文体が合ってないと気づく才能は、小説家になるためのもっとも重要な資質ではないかと思う。

具体的に文体について書いてあるのは「第九回 どんな人物を登場させようか?」という章。ここでは主に、人称に関する考察がある。著者は「僕」という一人称でしか書けない世界からスタートして、「僕」だけでは書きえない世界を描き出すために苦悶する。そして二十年かかって三人称にたどり着き、「小説世界の幅を広げることができた」と言う。でも、最初から三人称で書く作家はたくさんいる。村上春樹が遅く、その他の作家が早いわけではない。村上春樹の作品は「僕」という一人称なしには成立しえなかったのだ。著者はしばしば作品を作る過程を「心の闇の底に下降していく」と表現する。村上作品の登場人物は、三人称で書かれる場合であっても、絶対的な他者ではなくて、「自己を他者に投影」したものなのだ。自分の心の奥底(それ自体が集合的無意識と結びつくものであっても)を徹底して描くと決めた作家が最初に獲得した人称が「僕」であり、心の奥底で手を広げるようにして、村上春樹流の三人称をつかみ取っていくプロセスは興味深かった。ちなみに、女の作家にとって、「僕」は(少年を描くとき以外はたぶん)使い勝手のいい人称ではないし、真似しても初期の村上作品のような効果は出ない。

こんな話は小説を書かない人にはたいしておもしろくないかもしれないが、小説家は書くべき内容を書き表すべき文体を見つけないと書けない。それを獲得するのはそんなに簡単なことでもない。ということが書かれている事実は、私には慰めとなった。

そして、本書の講演口調は、小説作法を他人に公開する方法として、意図的にか直感でかはわからないけれども、作家が正しく選んだものなのに違いないと思ったのだった。

(なかじま・きょうこ 作家)