書評

2017年6月号掲載

神楽坂ブック倶楽部イベント詳報!

書体で世界はがらりと変わる

本を支えるフォントの不思議

今、読んでいる書体を知っていますか?

今、読んでいるのが別の書体だと、意味が違ってみえます(オオゲサ)。

ヒラギノ体を作り上げた「フォントの神」が書体の愛し方、教えます。

於・ラカグsōko

こんにちは、神です。今日のチラシをみたら「フォントの神」なんて勝手に書いてありましたが、断るまでもないけど、僕が神になりたいとか言っているわけではないですからね。どこかで誰かがそう呼び始めて......もう、いいや、神です(会場笑)。

今日はまず、明朝体の話からしようと思います。特徴は、細い横線、太い縦線、そして横線の右側についてる三角のうろこです(図1)。このポピュラーな書体がいつ頃からどのように日本で使われるようになったかをお話ししましょう(ちなみに、この雑誌の本文も明朝体で組まれています)。

「仮名」という発明

日本にはもともと文字がなかった、というのが定説です。教科書にも載ってる「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と書かれたハンコが一七八四年に福岡で発見されましたが、それが日本にやってきた最初の漢字と言われています。この印の来歴には諸説あるので、誰が何のために......といったところは敢えて言及しませんが、西暦五七年に日本に送られて来たそうです。

さらに六世紀になると、朝鮮半島から入ってきた仏教と共に、漢字が一気に定着していきました。漢字って、初めの頃は、上流階級の人が学問として学んでいたんですが、そのうちに彼らは、漢字では日本人の口語やリアルな心情を適確に表現できない、と気づくんです。これは切実な思いですよね。で、それらをなんとか文字で表そうとして、漢字を基にしてとてもすごい発明をするんです。それが「万葉仮名」です。

漢字を一つ一つ、日本語の音に当てていったんですね。例えば「あ」は、「愛」と表したり、「悪」「阿」「安」と表したりしました。「いろは」は「以呂波」、「ありがとう」を「安利賀止宇」なんて書いたわけです。そしてこの万葉仮名を使って書かれた和歌が載っているのが万葉集です。

その後、だんだんと漢字で書くのも面倒くさいということになって「安」の形を崩して「あ」と書くようになりました。また、「阿」や「愛」を崩した形違いの「あ」もあり、それら全てが使われていましたが、明治三十三年ごろ、仮名を一つに統一しようという動きが起き、そうして使われなくなった仮名の方は「変体仮名」という名前で呼ばれるようになりました。「こ(注1)」、「こ(注2)」などですね。共に「こ」と読み、それぞれ「古」、「故」を崩したものです。

さて、明朝体がいつごろ日本に入ってきたかと言うと、江戸時代の初め、中国では文字通り明の時代です。ここに一巻だけ持ってきましたが、この「鉄眼(てつげん)一切経」が日本にやってきた最初の明朝体だと言われています。これは活字ではなく、一枚の木にお経を彫ったものです。

一六六一年に隠元禅師――インゲン豆を日本に輸入したお坊さんとしても有名ですね――が、京都の宇治で黄檗山萬福寺というお寺を開いた際に、一切経を中国から持ちこみました。

その直後、京都で大きな災厄があって、尋常でない数の死者がでました。そこで隠元のお弟子さんの鉄眼というお坊さんが、「なんとか仏教の力で人々を救えないか」と考えて、それまで日本には数えるほどしかなかった一切経を復刻したんです。そして多くの僧に配ったんですね。それが書体としての明朝体の始まりです。

ちなみにこの一切経、今でも刷ってるんですよ。先日、萬福寺の宝蔵院というところを訪ねましたら、この会場ぐらいのスペース(椅子掛けで百人弱入る広さ)に、版木がなんと六万枚も並んでいました。壮観ですよ。そこに矢野俊行さんという熟練の刷り師の方がいらっしゃって、このお経を黄色い紙に刷り続けてるんです。これ、一巻いくらすると思います? 一万円です。だから、全六百巻揃えると六百万するはずなんですが、現在は割引制度があって四百万円ぐらいで買えます。一巻と六百巻だけだと、セットで三万三千円。京都の二条木屋町にある貝葉書院で注文できます。宣伝じゃないですよ(会場笑)。

活字の話に戻りましょう。 この一切経は経典ですから、全て漢字で書かれています。一方で、今日使われている明朝体には、平仮名も片仮名も、それからアルファベットもありますよね。では、現在のような明朝体はどのように出来上がったのでしょうか。

明治元年に、明朝体活字が入ってきました。中国の上海にある美華書館というキリスト教関係の印刷所から、宣教師たちが印刷技術と共に持ち込んだと言われています。

彼らが何をしにやって来たかというと、当然布教ですよね。しかし、美華書館の活字は漢字だけだったので、明治になって禁教が解かれた日本人へ、わかりやすく教義を伝えるためには、仮名の活字を作んなくちゃならなかった。

日本語はばらばらである

最初にお話ししたように、明朝体には三つの特徴がありましたね。おぼえてる? 横線が細くて、縦線が太くて、三角形のうろこがついている。この条件にぴったりくる平仮名は、どんなスタイルだと思いますか? 結論からいうと今でいう楷書です。しかしこの楷書にたどり着くまでさまざまな試行錯誤がありました。

例えば、活字は正方形で一字一字独立した、スタンプのようになっていて、漢字の活字と仮名の活字を組み合わせて文章を印刷します。しかし、漢字と同じ大きさの正方形の枠の中に仮名を当てはめていくのがとても難しかったんです。なぜならその頃の仮名は、草書をベースとした一字一字が繋がっている「連綿体」だったからです。江戸の寺子屋なんかでは、文字を一つ一つ書くこと(楷書)を教えていたそうですが、一般的には仮名はつながるように書いていたので正方形の中におさまるスタイルではなかったのです。

それを活字化する途方もない作業を経て作り上げた明朝体の平仮名は、草書から楷書へと漢字のそれとは全く異なる様式に仕上がりました。どこが太くどこが細くなるのか、有機的でとても複雑で、筆を使って文字を書くときの運筆に沿った形になったのです。 一方で、片仮名では、たとえば「ア」の一画目は、漢字の一を書く時みたいな直線的な線を使っています。アルファベットは、古代ローマ時代を起源とする「ローマン体」を使っています。どんなスタイルかというと、縦線が太く横線が細い、平ペンで書いたような幾何学的なデザインになっています。という具合に、日本の明朝体はものすごく特殊で、漢字、平仮名、片仮名、それにアルファベットのスタイルがすべて違うんです。これはちょっと、他に類を見ない変な書体です(図2)。

一方で、片仮名では、たとえば「ア」の一画目は、漢字の一を書く時みたいな直線的な線を使っています。アルファベットは、古代ローマ時代を起源とする「ローマン体」を使っています。どんなスタイルかというと、縦線が太く横線が細い、平ペンで書いたような幾何学的なデザインになっています。という具合に、日本の明朝体はものすごく特殊で、漢字、平仮名、片仮名、それにアルファベットのスタイルがすべて違うんです。これはちょっと、他に類を見ない変な書体です(図2)。

例えばゴシック体は、骨格の上に同じ太さでデザインしますから、すべての文字の様式が統一されています。普通、書体――つまり文字のデザインって、すべての文字を「揃える」というのが常識なんですよね。

それなのに、この明朝体は明治三十三年ごろに確立されてから今日に至るまで、膨大な量の印刷物に使われ続け、今や日本で最も多く使われる書体になりました。これだけばらばらなのに、なぜか、読みやすいからですよ。お父さん、お母さん、もっと遡ってお爺ちゃんもお婆ちゃんも、この明朝体で日本語を読んで育ってきた。だから明朝体というのは、近代以降の日本人にとって、とても大切なものなんです。

そもそも日本の文字は、さっきチラッと言いましたが、漢字、平仮名、片仮名、アルファベット、この四つで成り立っています。これは、日本書道界の鬼才・石川九楊さんがおっしゃっていることですけど、明朝体は「成り立ちの違うものを組み合わせている」という日本語の特性、あるいは日本人の特性を一番明快に表現している。僕もそう思うんですよね。つまり明朝体は、私たち日本人の根元的なところに根ざしていて、これこそが読みやすさの所以ではないかと。いいですか、ここ、試験に出ます(笑)。

同じ文字は二度と作らない

明朝体活字はまず、印刷・活字業界の源流である、今はなき東京築地活版製造所が広め、その後新潮社と縁の深い大日本印刷など各印刷所が使用し、普及していきます。ちなみに大日本の前身である秀英舎という会社では、「秀英体」という書体を作ってました。東京築地活版と秀英舎が日本活字の二大潮流を作ったと言っていいです。前者はどちらかというと女性的な、柔らかい書体、後者は男性的な書体を得意としていました。

東京築地活版は、昭和十三年に倒産しました。活字だけを作っている会社は、どういうわけか倒産するんですよ。秀英舎は日清印刷と合併して大日本印刷となって、それで残ってるんです。ちなみに字游工房(鳥海さんの会社)は活字しか作っていないので、まもなく危ない感じになるかな(笑)。

一般的に現在のパソコンに入っている一書体の文字数は、漢字だけで一万四千字ぐらい、仮名、アルファベット、その他いろんな記号関係を合わせると全部で二万三千字を超えます。一つの書体を作るというのは、これだけの量の文字を作るということなんです。

例えば、和菓子職人さんがお饅頭を作るというと、同じお饅頭を何度も何度も手がけているうちに、だんだん上手になって、やがて名人なんて呼ばれるようになる。一方、書体作りにおいては、その「上手になる」というのがとても難しい。つまり、同じ文字を繰り返し作ることがないわけですから、毎日違う問題にぶちあたるんですね。書体を自由自在に作れるようになるまでに、下手をすると何年、何十年とかかってしまう。そこをうまくやれたのが、僕が神といわれる所以です、ってね(笑)。

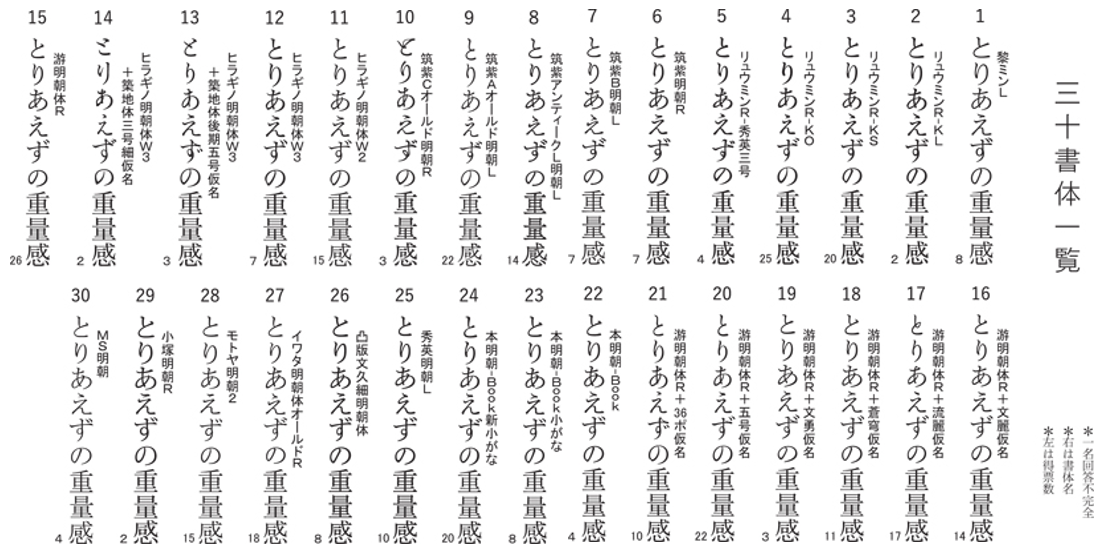

では、三十種類の明朝体が載っている資料を見てください。「とりあえずの重量感」と書いてあるものです。本や雑誌などで、本文書体として使える太さのものを選んでます。この中から「なんとなく好きだな」と思えるものを四つ選んでください(組合わせ書体の場合は、+の前が漢字、後が仮名の書体です)。

......選びましたか? では順番に番号を読み上げますから、いいと思ったものに手挙げてください。

(結果は上の一覧参照)

さすがに得票ゼロの書体はなかったですね。この結果は、結構真理かもしれません。ちなみに最も多く選ばれた十五番は、神様が作った書体です(会場拍手)。  まあ、それはともかく、面白いのは二十人以上が選んだ三番、四番、九番、二十番、二十四番のうち、三番以外は、実はベースが一緒なんです。東京築地活版が作った、「後期五号」です。これは明治三十三年ごろに作られた書体で、優美な姿をしています(図3)。

まあ、それはともかく、面白いのは二十人以上が選んだ三番、四番、九番、二十番、二十四番のうち、三番以外は、実はベースが一緒なんです。東京築地活版が作った、「後期五号」です。これは明治三十三年ごろに作られた書体で、優美な姿をしています(図3)。

もう権利が無くなっているので、これをベースにして他の書体を作っていいわけです。ちなみにこの「後期五号」をほぼ復刻したものが、実は十三番なんです。これは三人しか選んでないですね。たしかに、後ほどお話しする「黒さムラ」というものがすごくあるので、本文には使いづらいというところはあるかと思います。

とはいえ、日本活字の源流とも言えるこのスタイルを皆さんが好まれるということがよく分かりました。

書体を味わう

書体を見る時は、「太さ」、「大きさ」、「大小の差」、「線の抑揚」、「フトコロ」、「粘着度」、「形の新旧」、「普遍性」、「濁点の位置」といった観点から見ていくと面白いと思います。

この中で一番太いのは何番でしょうね。二十九番かな。四番、五番も太めですね。 一番細いのはどれです? おそらく九番ですね。これは本文書体として使うにはやや細過ぎると思います。

最近、目が悪い人が多いじゃないですか。というか、本を読む人が高齢化して老眼の読者が多くなりました。だからどうも、文字は「太いほうがいい」という価値観に移行しているみたいです。とはいえ目が悪くない読者には、長文を読む時に太すぎる文字は辛い。ここに挙げたものがギリギリ耐えられる範囲ではないかと思います。弱視者向けということになると、そもそも明朝でなくゴシックを使うとか、そういった別の次元の対応が必要でしょう。

実は四番はモリサワさんという会社が作った「リュウミンR(レギュラー)-KO(仮名オールドの略)」という書体で、この他により細い「リュウミンL(ライト)」というのもあります。このようにほとんどの書体は、「ファミリー」というんですが、太さのバリエーションを何種類か持っています。

それから大きさ。これは文字全体でなく、仮名の大きさについてです。二番は今最も文庫で使われている書体、「リュウミンR-KL」です。KLは「仮名ラージ」の略。三番は、実は二番の仮名だけを少し小さくしたもので、「リュウミンR-KS(「仮名スモール」の略)」と言います。おそらく仮名の方が四パーセントほど小さくなっています。

二番を選んだのは二人、三番を選んだのは二十人。ということは、皆さん仮名が小さい方がお好きなんですね。

なぜ仮名の大きさが違うものを作るかというと、漢字と仮名それぞれの歴史に関係があります。不思議なことに、日本社会においては常に漢字が親分です。中国から入ってきた頃から憧れの的で、漢字を使いこなせることはたいへんなステータスでした。一方、仮名は主に女性が使っていたこともあって、漢字と共に主役を張れるようになるのは平安時代に入ってからです。連綿体によって書かれた仮名は上代様仮名とよばれ、仮名書道史上もっとも美しいものとされています。

つまり、漢字と仮名はずっと全く別のものという意識があったんですね。活字で文章を印刷するようになった頃にようやく、漢字と仮名を混植して使うことになりましたが、漢字が主(しゅ)、仮名は従(じゅう)という関係性をずっと引きずっているんです。これ、別に女の人が従だと言ってるわけではないですからね。

読みやすいということ

私はそういった歴史の流れに関係なく、漢字が大きくて仮名が小さいほうが読みやすいんじゃないかと思ってます。にもかかわらず、今なぜ仮名が大きな書体が作られているのかというと、文章における漢字の使用頻度が下がって、逆に仮名をよく使うようになったからです。仮名が増えると、活字と活字の間の余白が増えて、紙面全体がパラパラとした印象になるんです。見た目がどうもあまりきれいではない感じ。それで仮名を大型化させて、漢字と同じ密度で見えるようにすると、行がきれいに見えます。新聞の本文書体もこの理屈に則って採用されていますね。平べったい漢字と平べったい仮名をボディ一杯一杯にデザインしていますが、それは行がきっちり見えるようにするためなんです。

つまり極端な話、読むためというよりは、きれいに見えるように仮名を大きくしているんですね。ただ先ほども言ったように、長文を読むには、仮名は小さめのほうが読みやすいと私は思います。

「大小の差」。これは、平仮名の中でも大きなのと小さなのがあるという、その差のことです。例えば「の」は大きい仮名。横幅が広いですからね。また、「り」も大きい仮名です。これは縦方向に大きい。このように、一文字一文字に形状レベルの差があります。先ほどのアンケートでは、より多くの人が大小の差が激しい書体を選んでいますが、実は縦組ではそのほうが読みやすいんですよ。

それは、日本人がずっとそういう書き方をしてたからです。例えば「の」が丸くて、「り」が細長くて、「へ」が平べったいとか、こういった長年の常識が私たちの体の中に定着しているんです。言わばもうDNAレベルで組み込まれてるので、どうしても逃れられないんです。

ところが、この大小の差の大きな書体を横に組んだらどうなるかというと、今度はすごく読みにくくなっちゃいます。文字の間にまばらな空間ができてしまうんですね。昔、これを防ぐために従来の書体を横組み用に改変した書体があって、例えば「り」の横幅を広く直したりしてたんですけど、そこまでやると今度はみっともない。だから縦用と横用では、一部の改変ではなく、全く違う考えで書体を作るべきではないかと私は思ってます。

それから、「線の抑揚」。これは面白い。例えば十番は、形がすごくうねっていますよね。六番、七番、八番もうねりが大きい。

対して一番はすごく素直な線で四角く書いてあります。こういうのはとても近代的な感じがするんですよね。子どもたちに科学の勉強を教えるにはこれだな、みたいな。

なぜこのうねりが面白いかっていうと、だってあまり見慣れない形じゃないですか。これは書体の「普遍性」にも通じる話なんですが、私たちが本を読む際には、文字そのものを見てるわけではなくて、文章を読んでますよね。だからできるだけ個性は無いほうがいい、つまり普遍性のある文字のほうがいいんです。

普遍性のある書体は、「なんだか、どこかで見た形だな」という既視感が強いものです。築地の「後期五号」がベースの書体に人気があったのは、いわば私たちの意識下にある経験が絶対関係しているんですよね。全員が全員ではないとは思いますが、大多数の人は活字に関する共通の経験、そしてそこから来る感覚を持っている。

それはつまり、線の抑揚は小さいほうが読みやすいという感覚です。ですからうねりの大きな字は長文には向きません。逆に見出しや、何か特別な表現のために使うのには適しています。

次は、「フトコロ」。横幅がゆったりした「あ」や、中心の空間がゆったりと膨らんだ「り」などをフトコロが広い文字、と表現します。これらは文字としてちょっとかわいくなりますね。昔の丸文字なんかは、フトコロの広い文字で作られていました。

「粘着度」。これは私が作った言葉で、本当は何かもっと良い表現があるんじゃないかと思うんだけど、要するに筆脈が残ってる書体を、粘着度が強いと言ってます。

新潮社さんがよく使う秀英体はまさにこういうスタイルで、例えば二十五番。けっこうクラシックな印象になりますね。だからこの書体は、時代小説に合うと思うんです。新潮社さんの単行本で、すごく新しい小説にこの書体を使われているのを見たことがありますが、ちょっと違和感を覚えました(会場笑)。

「形の新旧」は、大体わかるよね。形が古いか新しいかですよ......何この乱暴な言い方(会場笑)。例えば築地の「後期五号」ベースの書体(図3参照)は、古い形に位置づけられるでしょう。一番、二十九番は、新しい形です。ただ、新しいからといって、今の小説を表すにはクラシックな二十五番同様、あんまり合わない活字かなと僕は思いますね。

「濁点」。実はこれがけっこう重要です。この中で濁点が小さいのは、五番、十番あたり。

濁点が小さいとどうなるかというと、小さい文字で組んだときにはっきり読めないんです。例えば「ば」か「ぱ」か分からなくてかなり問題になります。だから、本文書体を選択するときは比較的濁点が大きいものを選んだ方がいい。あるいは、本体から「゛」や「゜」が離れている方がいいです。

それから、「黒さムラ」という観点も重要です。例えば十三番、十四番は、黒いところがポツッと見えるじゃないですか。

これが文章中に点在するととても邪魔なものです。だから本文書体には黒さムラが少ないものを選んだ方がいいです。実は、優れた書体にはムラがあまりないんですね。この点は書体の完成度に直結していると言ってもいい。だから逆に、黒さムラの多い書体は、見出し用のものだったりとか、何か意図をもって作っているのだと考えられますね。

ちなみに十四番、二人しか選んでいませんが、私、これ大好きなんですよ。じーっと見てると、本当にいい書体だなと思います。築地の「三号細仮名」という名前で、明治時代に作られました。三号というのは大きさの事で、つまり十六ポイントです。本文書体としては大きすぎますね。今はデジタルが主流になって大きさは自由に変えられるけど、大きな書体をわざわざ小さくして使うっていうのは本来はありえないことです。十六ポイント以上の大きさで一番美しい状態なんですから。

ついでにいうと、五番は「秀英三号」。これは大日本さんが秀英舎の活字を改刻したものです。これも三号、十六ポイントで使う文字なので、みなさんにお配りした資料では濁点が小さく見えています(配布された資料は21ポ)。

一番大事なのは、品

ここまでいろいろ話しましたが、一番大事なのは、実は品なんです。私は確信していますが、書体には品というものがあるんですよ、絶対に。

以前、ある印刷協会で司会を務めたことがあります。で、僕が「どの書体が読みやすいですか」と聴衆に訊いたら、「そんなのわかるわけないじゃないか、無駄な話題だ!」と言う人がいました。私が司会してるっていうのに。

仕方ないから、パネラーの方々がみんなフォントベンダー(書体の開発をしたりライセンスを販売している人たち)だったので、彼らに「いいと思う書体を一人ずつおっしゃってください」とお願いしたら、「ナール」や「ゴナ」という書体を作った中村征宏さんという方が「僕は良い書体はわからない。だけど、品がいいかどうかはわかる」という言い方をされた。「では、どの書体が品がいいと思いますか」と重ねて訊ねたら、「写研の石井明朝」と仰った。それで、「石井明朝は品がいいと思う人、手を挙げてください」と呼びかけたら、全員の手が挙がったんです。だから、絶対にあるんです。

学生にも言うんですが、「これが好きだ」と思う書体があったら、その書体をとにかく使い倒してください。もう嫌になるまで。

そうするうち必ずその書体について詳しくなるし、「あ、この書体よりこっちの書体がいいな」とか、「この場合だけはあっちがいいな」「やっぱり最初に見つけた書体のほうがいいな」とか、自分の価値基準がしっかりしてきます。

たとえばグラフィック・デザイナーの原研哉さんは明朝体はリュウミン、ゴチックはBBBしか使われません。もう本文はリュウミンがあればいいや、って言い切ってる。そういうところに行きついてるんですね。

いろんな書体の特徴を話しておきながらこんな結論になるのもあれですが、とにかくオンリーワンの書体を見つけて、使い倒す。これが書体を見る、作る力を養う秘訣です。

(とりのうみ・おさむ 書体設計士)