書評

2017年9月号掲載

特別企画

銀の皿――新潮社社食の半世紀(中)

これもまた、ひとつの戦後史である――。

ある老舗出版社の社員食堂を掘り下げると見えてきたのはニッポンの姿。

話題騒然、垂涎必至の集中連載第二回。

六月二十日 ハンバーグステーキ アボカド 大根おろし添えorデミグラスソース 味噌汁

喧噪の山を越え、閑散とし始めた午後二時過ぎ。ひとりで地下一階の社員食堂に入ると、ある感情が湧いてきた。

社員という身分ではない人間、つまり部外者がこの空間に身を置く微妙な違和感、おさまりの悪さ。料理を受け取ると、食券を渡しているのに何だか申しわけなく、箸で切り分けるハンバーグにもアウェイ感がまとわりつく。ハンバーグの下から現れた玉ねぎやもやしに意表を突かれつつ、この野菜の付け合わせは社員のためのひと工夫だと思うと、闖入者にはもったいない気がしてくる。

そんなことを考えながらだしのきいた味噌汁を啜っていると、出版部桜井京子さんが声を掛けてくださった。

「今日はおひとりですか」

「はい。献立表を見たら、まだ食べたことのないハンバーグだと書いてあったので、やっぱり来なくちゃと急に思い立って。なつかしい味のデミグラスソースですね。アボカドまでのせてあって、すごいサービス」

「いろんなハンバーグがあるんですよ。玉子がのってたり、グラタン皿に入れた煮込み、野菜を敷いたのは初めてじゃないかな」

すでに食事を終えた桜井さんが隣に座ると、ついさっきまでの身の置きどころのなさが遠ざかるのだった。あれこれ雑談をしながら食べていると、喫茶券一枚五十円と交換して紅茶を運んできた桜井さんが、ティバッグを引き上げながら、あ、これ知ってますか。

「こういうのが、あるんです」

私はその展開に目をこすった。

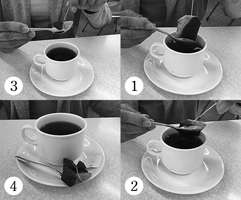

①リプトンのティバッグを、片手に持ったティスプーンに置く

②垂れ下がった糸を、ティバッグをのせたままのスプーンの周囲に二~三回、くるくる巻きつける

③紙の持ち手を引っ張って糸をきゅっと締め、ティバッグを搾り切る

④緊縛状態のスプーンをソーサーに置く

ある意味、むだのない完成された流れ。桜井さんがカップを持ち上げながら言う。

ある意味、むだのない完成された流れ。桜井さんがカップを持ち上げながら言う。

「『これ、新潮社のやり方』と、むかし木村由花さん(一九八三年入社 出版部ほか)に教わったんです。以来、紅茶を飲むときはずっと」

ぽかんとした。ここにもまた、新潮方式。最後の一滴まで搾りこむテクニックなど想像したこともなかったが、社歴二十七年、桜井さんの流麗なお手前には一分の隙もなかった。

その二日後、今日は社員のみなさん四人といっしょにごまだれつけ麺をなごやかに食べ、学習したばかりの作法を実践するべくオレンジ色の喫茶券を握りしめていると、出版部斎藤暁子さんが通りかかった。斎藤さんは昭和五十一年入社、桜井さんの十四年先輩である。

「あのう斎藤さん、紅茶はいつもどんなふうに飲んでいらっしゃいます」

「えっ紅茶? ごく普通ですけど?」

きょとんとしながら請われるまま斎藤さんが実演したそれは、桜井さんのお手前と寸分違わぬものだった。すごい。ずぶり。私は、歴史の断層に足を踏み入れた思いがした。

それにしても斎藤さんは、いつ、どこでこれを体得したのだろう。訊くと、当の本人はしきりに首をひねる。

「誰かがやっているのを見て、ああ便利だな、カップの下が濡れるのが防げるな、と思ったんです、十年前にはすでに知っていました。でも、女子しかやりませんけれど。社食で紅茶を飲んでいるとき、ふと見るとテーブルの四人全員これをやっているんですよねえ」

新潮社で伝承される女子の嗜み。

斎藤さんが語る四十年分の社食の記憶には、濃密な趣きがある。

「入社当日、社食で出たのがすき焼きだったんです。二十代にそうそう食べるものじゃないし、会社のお昼にすき焼きだなんて、感激しちゃって、なんといい会社なのかと(笑)。お皿に牛肉、お豆腐、しらたき、いまも覚えています。生卵も一個ついていました。なにしろ、入社式のとき『うちの社食はすばらしい』と社長から訓示があったくらいですから。三十代で「小説新潮」編集部に異動になり、自分に激務が務まるのか不安だった時期、社食でご飯を食べていると、当時の編集長の川野黎子さんがつかつかと近づいてきて『あなたひ弱そうに見えたけど、それなら大丈夫だね』。私がわしわし食べているのを見て、そう仰った。忘れられません。産休明け、ああ会社に戻ってきたんだなと実感するのもここでした。子育ての最中は、昼は気分を変えたくて社食には来なかった。でも、またしょっちゅう利用するようになって。こうして振り返ってみると、会社人としての節目、節目、社食にはいろんな記憶が詰まっているんですねえ」

新人社員が受けた、すき焼きの洗礼。銀の皿のすき焼きが、そののち斎藤さんが手掛けるあまたの書籍の出発点を寿いだのだと思うと、地下一階を照らす蛍光灯の灯にふっくらとした陰影がくわわるかのようだ。

正式名称「社員専用食堂」がスタートしたのは、創立七十周年にあたる昭和四十一年九月、社屋本館の竣工と同時だった。副社長佐藤亮一(翌年、三代目社長就任)は設計の細部まで注文をつけ、玄関ロビーの壁面を古今東西の文字を刻んだレリーフで飾るなど改築工事の陣頭指揮を執ったというから、地下一階に社員食堂を設けたのも肝煎りに違いなかった。

『新潮社一〇〇年』を繙くと、「新潮社年譜」〈昭和四十一年(一九六六)〉の項に、この記述が見つかる。

「九月 吉村昭『戦艦武蔵』を刊行。十二月までに十五万部を記録し、五十年四月までに二十万三千部に達する。十六日、遠藤周作『沈黙』が第二回谷崎潤一郎賞を受賞する。前月完成した新社屋地下食堂で、社員に昼食を供する給食制度を実施する」

さらりと記述された最終の一行だが、「給食制度」という言葉にはっとさせられる。自社で働く社員のために食事を提供する「給食」、これが社員食堂のそもそもの成り立ちである。

「給食」の背景について、少し書いておきたい。日本の社員食堂の幕開けは、明治五年、職員約四百名の官立富岡製糸場の創設による。近代化にともなう産業構造の変化によって大きく変わった勤労状況は、職場での「給食」、つまり社員食堂の原型をつくり出した。あらたな勤労者や学生が生まれ、町のあちこちにめし屋、そば屋、洋食屋、飲み屋など種々の飲食店が登場、食べ物は社会との有機的な関係を結んでゆく。米騒動や物価暴騰、失業者増加を背景に、社会事業の一環として東京・新橋に公営の簡易食堂がつくられたのは大正七年。市民にとっての「給食」の役目を果たす。大正十三年、関東大震災で焼け野原になった神田須田町交差点脇に日本初の大衆食堂「須田町食堂」が開業したが、戦中戦後の統制下、大衆食堂は「外食券専門食堂」に切り替えられ、公的な「給食」施設として扱われるようになった。外食券なしに米以外の主食が食べられるようになるのは昭和二十五年、食堂で米飯が自由販売できるには、昭和三十年を待たなければならない。学校給食の始まりはといえば、明治二十二年、山形県鶴岡町の私立忠愛小学校で貧困家庭の児童のために無償提供されたおにぎりと漬物、焼き魚の昼食だった。公的な給食は戦前戦後の食糧難のためいったん中断、全国すべての学校で再開されるようになったのは昭和二十七年。ただし、完全給食の実施は、アメリカでの余剰小麦の消費先として利用拡大のもくろみでもあった。「給食」は、とかく時局の波をかぶってきたということ。

昭和三十年代、高度経済成長期のなか大手企業が続々と社員食堂を開設し、それにともなって給食事業会社が興隆する。外食産業が急激に伸びる昭和四十年代、それまでのお決まりの定食スタイルから多彩なメニューが選択できるセルフサービス方式が流行りはじめた。以降、社食や学食でカフェテリアが普及してゆく。「食べたいものを自分で選ぶ」行為は、「給食」という一方向の図式を崩すきっかけになったことを指摘しておきたい。

社員食堂が新潮社でスタートした昭和四十一年当時について、作家高井有一はつぎのように書いている。

「前年の六五年秋に始まった景気上昇が、七〇年夏までの五十七箇月にも及んだこの時期、出版界は好況のさなかにあった。わけても新潮社の業績はめざましかった。書籍、文庫、雑誌が"三本柱"となって経営基盤を固め、新刊の倉庫に本が滞留することはなく、全国の書店から、追加注文が絶えなかった。その時分、原則的に新刊配本は六箇月を返品の期限とし、その後の増刷分・追加注文はすべて買い取りという規定が業界にはあったが、新潮社だけは、返品期限を無制限とし、たとえ十年前の本でも返品を受け入れていた。そうした方針が書店の信頼と安心感を得て、販売促進に役立った一面もあった」(「百年を越えて」『新潮社一〇〇年』 新潮社)

この年は、「週刊新潮」創刊十周年の年でもあった。三月刊行の純文学書下ろし特別作品、遠藤周作『沈黙』は、十一万四千部を年末に記録。十一月、「新潮」に有吉佐和子「華岡青洲の妻」が掲載され、創立七十周年記念出版『日本詩人全集』全三十四巻の刊行スタート......破竹の勢いを駆って、社員食堂はいっしょに走り出した。

その運営は、独自の路線を行った。社員食堂を維持する方法は、たいてい次のいずれか。専門業者に委託。子会社に委託。テナントの出店。給食センターからの仕出し。弁当の納入。自社経営。新潮社が選択したのは、〈厨房設備、食堂、料理人を社員として雇用〉。つまり、なにからなにまで自社だけでまかなう「給食」ほんらいの道である。

矢来町にすごい料理人がやってきた!

たちまち社内に噂が広がったのも当然だった。厨房を預かったのは、帝国ホテルからわざわざ引き抜かれた志田競シェフ。ちょうど昭和四十一年に入社した鈴木藤男さん(営業部を経て宣伝部 二〇〇六年退社)は、「すごい料理人」がやってきた前後の様子をよく覚えている。そのすごい"おじいさん"は新入社員の鈴木さんと机を並べ、ノートを広げては料理のイラストを描き、九月開始に向けて準備に余念がなかった。鈴木さんによれば、志田シェフを帝国ホテルからスカウトしたのは佐藤亮一副社長の叔父、当時の常務佐藤菊三郎。

「それが佐藤家の贅沢だと思うんですよ。そういうことは贅沢にやるんです」

ただし、「贅沢」は、なにも高級とか奢った料理を意味するものではなかった。

「神田で野菜の仕入れに携わっている人に言われたことがあるんです。『ほかの社員食堂とか病院の食堂では、売れ残りや安い食材で賄っている。ところがおまえの会社の仕入れの指示は"新鮮なもの"。すごい贅沢だ。量は少ないけど』。いまは地下室が古くさいと感じるかもしれませんが、当時は社食をもつこと自体そうとう新しい考えだったから、来客をお連れすると『こんな贅沢な食堂はよそにない』。うらやましがられたものです」

志田シェフ本人にとっても、古巣の帝国ホテルの名前を汚すわけにはいかなかっただろう。一ヶ月遅れで入ってきた料理人菊地洋一をともない、社員二百五十四名の胃袋はこうして志田シェフに預けられた。

昭和三十九年入社、野球縁故で入社した前田強さん(営業部、二〇一〇年退社)は、社食で腹いっぱい食べる大盛りのご飯がともかく楽しみだった。余談だけれど、日本中が野球に熱中していた時代、昭和三十三年には新潮社野球部は東京代表として全国軟式野球大会に出場し、延長十二回を戦って準優勝。このとき、夜行急行「安芸」に乗り込み、十六時間かけて広島まで応援に駆けつけたのが、稀代の名編集者として新潮社を背負うことになる齋藤十一だった(昭和十年に入社した齋藤十一は当時、新潮社野球部でサードを守った。二代目社長佐藤義夫のポジションはピッチャー)......社を挙げてスポーツが好き、賭け事が好き。鷹揚でほのぼのとした時代の空気のなか、前田さんはセンターを守る主力選手。現在は駐車場(ここは以前、新潮社のテニスコートとして使われていた)になっている場所が、土のグラウンドだった。

「あの頃は、どうしたらたくさん食べられるかっていう感じでした。ともかく飢えていた。毎日の練習は、先に社食で食べておかないと全然もたない。管理課は午後三時に十五分間の休憩があったので、その時間にも食堂に飛んでいってこっそり目配せすると、残り物をそっと出してくれてね。社食の食事とか雰囲気とかっていうより、人との繋がりの強さが印象に残っています」

社員食堂ができる以前は、仕出し弁当一食百二十円。食堂ができたら、一食百五十円の食券十枚、つまりひと月十食分と図書券が給料日に支給されていた。ずいぶん太っ腹な話だなあ。会社が半月ぶんの昼食を負担していたというのだが、そんな出版社がほかにあったのだろうか。

それにつけても気になるのが、開業当時のメニューの中身です。前田さん、鈴木さん、さらに昭和四十九年入社の石井充代さんに、昭和四十〜五十年代の記憶に残るメニューを訊いてみると――。

生姜焼き

ハヤシライス

カレーライス

ロールキャベツ

三色重

すき焼き

松茸ご飯

さんまの塩焼き、だいこんおろし

鶏の唐揚げ

ハムサラダ

和食と洋食が混在する昭和の味のオンパレード。いまなお新潮社のソウルフードとして愛され続けている三色重(「あのうまさは衝撃的だったな」と鈴木さん)は、開業当時からの定番だった。すき焼き(「たまらなく待ち遠しかった」と前田さん)はもちろん、毎年秋になると松茸ご飯のお重が出されたのだから、たしかにそうとう贅沢でしょう。一尾づけの焼きさんまが出る日は、三階までさんまの匂いが充満した。十二月にはクリスマスメニューの海老フライやチキン、デザートにはケーキやみかん(「すごくいいみかんだったから、もらうの忘れたなんて言っちゃ、もう一個もらってた」と前田さん)。とはいえ、ハムサラダ定食はぺらんと冷たいハムとポテトサラダだけ、つまり手抜き。「それじゃあ足りないから、うちの会社の人たちがどどっと近所の肉屋さんに行って、コロッケやメンチを買い足して」という石井さんの記憶は、いまとなってはなつかしい笑い話だ。

厨房を守るメンバーにも、変遷がある。第一期は志田シェフと菊地さん。第二期は、帝国ホテルからやってきた加藤力雄シェフ。第三期は昭和四十五年入社、昭和五十八年から三代目シェフを務めた鈴木実シェフ(昭和四十九年に竣工した別館地下にビュッフェがつくられ、加藤シェフがビュッフェを預かるようになったが、ビュッフェについては次回以降に書きたい)。いろんな話を集めると、初代の志田シェフが連れてきた後任の鈴木シェフは、そうとうアクの強い人物だった。ほら、ときどきいるでしょう、地道でがんこ、融通をきかせるのが苦手な職人気質の料理人。「給食」にはぴったりだったかもしれないけど、時代の流れとは少々ズレてしまった。みんなが目尻に涙をためたハムサラダ定食を筆頭に、冷めた焼き魚が銀の皿にぺらりと横たわって悲しかった、厨房の怒鳴り声を聞きながら食べた、同じメニューの繰り返しでヤル気が感じられなかった......社員食堂からいったん足が遠ざかったのはこの頃だったという一部の社員の本音を聞くと、つくづく思う。料理は世に連れ、世は料理に連れ。

とはいえ、佐藤亮一社長にとって、社員食堂はいぜん会社の誇りであり続けた。毎日かならず同じテーブルについて社員と同じメニューを食べ、健康志向だったから雑穀米を炊かせていた時期もある。社内が騒然としたのは、昭和六十三年十月、来日中の作家ジェフリー・アーチャー夫妻を社食でもてなしたときだった。『百万ドルをとり返せ!』(昭和五十二年刊)ほか新潮文庫収録の六作品で二百七十万部を売り上げ、大ヒット街道をまっしぐら。

社長の定席に白いテーブルクロスを掛け、ただの偶然だったのか、狙い定めたのか、ふるまった料理は定番中の定番、グラタン(とパン)。そのとき同席した鈴木さんが述懐する。

「社長は悪びれたふうもなく、むしろ自信がありました。神楽坂には料理屋がいくらでもあるのだから、ふつうはそっちに連れていく。でも、亮一さんは自分が社食で食べている姿をあえて見せた。イギリスでは、経営者と社員は絶対に食事は別でしょう。考えに考えたうえで、日本の出版社は違うんだということを見せたかったのだと思う」

興味ぶかい指摘だと思った。海外のベストセラー作家にも、新入社員に胸をはったときと同じように「うちの社食はすばらしい」。ぜんぜんブレがない。そもそも二代目社長佐藤義夫は経営に専心、編集関係の指揮は副社長の佐藤亮一と齋藤十一にいっさいを任せたが、この経営方針が「社員を大事にする」新潮社の社風に結びついたとみる向きは多い。

前田さん、鈴木さん、石井さん、四十年以上社食を食べ続けてきた三人が口を揃えて言う。

「佐藤家は、社員にたいしてものすごく優しい。新潮社という会社の伝統だと思います」

それが、「給食」のありかたにも現れているというのである。

総務部で長らく社員食堂を担当してきた石井さんの話は、耳を疑うものだった。

「材料費、仕入れ値、売上高、社食に関わる数字を、仕事柄ずっと見てきました。うちは、マイナスが出ても全然気にせず、OKなんです。会社から『ケチれ』と言われたことは一度もない。ひと月に何十万のマイナスがあれば、年間何百万に嵩むし、材料費が高騰することもあれば、さらに人件費もくわわるわけですが......。一ヶ月のトータルで考えれば高くつく日もあれば安い日もある、調整しながら原価一食約三百七十円という数字でなんとかやってきました」

アシが出ても気にしないなんて、そんな社食がいまどき存在しているとは――。にわかには信じがたいが、どうやら事実のようだ。オイルショックの年に一度だけ百五十円から値上げしたが、今日まで不動の二百円。儲けどころか、マイナスも辞さず。そんな夢物語が、なぜ矢来町で生きながらえているのだろう。

狐につままれたまま、私がノックしたのは社長室の扉だった。

佐藤隆信社長(平成八年、四代目社長就任)は、毎日社員食堂を利用する。昭和六十年入社以来、社員といっしょに並んで料理を受け取り、席もとくに決めず、ときには世間話に興じながらの昼食タイム。

――今日はチキンカレーかスープカレーでした。どちらを召し上がりましたか。

「チキンカレーの辛口を食べました。お昼にお客さんがあったので、ここ(社長室)で。サッカー部の後輩だったから、『食べる?』『じゃあいただきます』となった」

――来客にふるまうこともあるんですね。

「いやいや、そういう発想はない。社食は日常ですもん。自分の生活の一部だから。でも、ごくたまにそういう機会があると、『こんなおいしいの、いくらで出しているんですか。えーっ二百円!?』みたいな話にはなります」

――二週間置きに配られる献立表、目を通していらっしゃいますか。

「見ます、楽しみにして見ています。メールに添付されてくる二週間分を見て、あ、ここでカレー、この日にラーメン。やっぱり午前中の楽しみにするじゃないですか」

――社長という立場から意見なさることはあるのですか。

「ないですね。僕はスポーツ(サッカー)をやっているので、食事はたんぱく質と食物繊維と炭水化物、と考えるほうだから、『炭水化物に炭水化物?』とは思う。でも、みんなおにぎりが付いてると食べてるじゃないですか(笑)。もし修整を出したとしても、『いや、人気あります』と言われちゃうとおしまいだなと。できるだけ趣味のことは言わず、現場に任せています。めしのことは趣味が出てしまう。趣味は言い出すと止まらないから。でも、店の場合は自分の好み全開。当たり前じゃないですか」

――いつも本館地下にいらっしゃいますね。別館のビュッフェでパンのメニューを召し上がることはないですか。

「僕は朝がパンなので、昼はご飯が食べたい。ビュッフェは、献立表を見ただけじゃわからない言葉が書いてあるから(笑)行ってない。

嫌いな食べ物がほとんどありません。苦手な料理というのもない。小さい頃は野菜がだめだったけれど、大学二、三年のとき蕗が食べられるようになったら、それまで苦手だったものが大好きになった。お酒を飲むようになってからですね。料理が重なっても気にしない。昼にカレー、夜、家に帰ったらカレー、でも『ああ重なったな』と思うくらいで、またおいしく食べられますから」

――よその社食事情は気になりませんか。

「気にしないですね。結局外注がいいとか悪いとか、そういう話になっちゃうでしょう。味を較べてもしょうがない。うちは青木(繁幸・現四代目シェフ)さんに巡り会ってよかったと思いますし、感謝するだけです。テレビで社員食堂を取り上げてる番組を見たりすると『へえー』と思ったりはするけれど。

二百円でいいのか、と言われることはあります。だけど、合理的にやろうとすると、いいものを失いがちだから、あまり気にならない。短期的、数字的、経営的に正しいことがトータルとして正しいかどうか、必ずしも一致しない。古いものを改革しろと言う人もいる。でも、旧態依然としたままの部分があってもいいのではないか。本当に問題なら、声も聞こえてくるし自分でも気がつく。今のところ何の問題もないと思っています。社食を改革する必要を、これまで感じたことがなかった」

――社員食堂はそもそも利益だけを追求する場ではないから、何が功を奏しているか、経営にどう貢献しているのか、なかなかわかりにくい側面もあると思います。

「とにかく社食では雑談をしてもらいたいと思っているんです。昔に較べると、職場で雑談したりお酒を飲みに行く時間も少なくなっている。雑談がクリエイティブな意味をもつこともありますから」

――現在の青木シェフ以前は、あれこれ意見も多かったようですが、どう思われていましたか。

「贅沢だな、と。二百円という値段を考えれば文句は言えないくらいの中身はあったと思いますけれど。だから、今は心配になるくらいです。あの手この手でいろんな料理が繰り出されるから、受け止めるのに精一杯。今日はそう来たか!? 考えている余裕がない。

僕、何でもほんとにおいしいと思って食べるんです。社食はいつもおいしい。おいしいと思うんです。だっておいしいですよ」

――先日、三色重の日に伺ったら驚きました。ごはん、刻み海苔、煎り卵、いんげんはお重に盛りつけてあり、鶏そぼろの部分だけ空けてある。受け取るとき、温かい鶏そぼろをよそってくださるんです。温かいものを出したいという気遣いを感じました。

「そうです。以前との違いはそこですよね。昔は、メニューのバラつきが大きかった。何だったかな、ハムサラダ定食。ハムと生野菜だけでご飯を食えと。二百円だからこれでいいやという手抜きメニュー、二百円なのにおいしいメニュー、以前は両方が共存していた」

――いずれにしても、基本的に唯々諾々。

「僕、鈍感なんです。べつに、ハムでご飯食えるんです。残すこともないし、きれいに食べる。私は残すことが苦手で、でも『残すな』と厳しく躾けられたわけでもなく、何でこんなんなっちゃったのか(笑)。だけど、おいしいものが好きで、ステーキだったらおいしいステーキ。炒飯だったらおいしい炒飯。おいしいと、おいしい。そういう贅沢な話だから、好き嫌いを言わないようにしています」

――お母様の料理は何がお好きでしたか。

「何だろう......。おふくろは料理が得意だったと思います。ちゃんとだしを取って、計量カップとか使わず、センスがあって、しょっぱくなく、何でもおいしかった。でも、特に思い出す料理ってないなあ。弟は豆腐とかハンバーグとか、柔らかいものが好きでした。僕は、ご飯がおいしく食べられれば何でも好き。おかずだけ食べると、味がもったいない。もっとご飯が食えるのにと(笑)」

ゆったりと広い社長室である。この部屋で、代々の社員たちは結婚祝い(再婚祝いもヨシ)の金一封を社長から手渡しで受け取り、年末は職場ごとに訪れて挨拶を交わすのが長年の慣例だという。昼間、チキンカレーの匂いがこの社長室にもぷーんと漂ったのだな。そう思うと、古株の社員たちから繰り返し聞く「佐藤商店」という言葉が、にわかにリアルなものとして響き始めるのだった。

そんなことを考えていたら、ふと思いだした話があった。佐藤家では、社食のカレーを自宅に運んでいたという話だ。

「ええ、そうです。僕らが子供のころ、家族五人で食べられる鍋一杯のカレーを運んでもらって、晩ご飯のときに食べていました。前の社長は秘書に、食券を二、三枚渡して、鍋に入れてもらっていた。昔は水曜日がカレーかハヤシだったから、一週ごとにハヤシかカレー。父は晩酌しながらべつの料理を食べて、最後にカレー。すぐ下の弟が、カレーが大好きだったんです。社食が出来た昭和四十一年、僕が小学四年のときからずっと家で続いていた習慣です。

鍋ですか? 短い取っ手、径も大きくなく、底のほうが広がっている、赤いホーローの小さな深い鍋。ガラスの蓋がついていた」

赤い鍋と銀の皿。その絶妙過ぎる色彩の取り合わせに、うわあと声が出かかった。

(次号に続く)

(ひらまつ・ようこ エッセイスト)