書評

2018年2月号掲載

蛇行する境界線

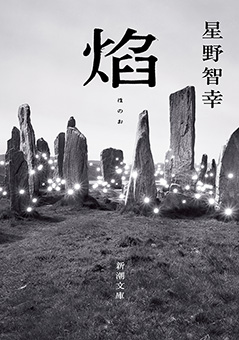

――星野智幸『焔』

対象書籍名:『焔』

対象著者:星野智幸

対象書籍ISBN:978-4-10-116453-3

友人から献本された電子書籍に、彼が父親の臨終の場に立ち会ったときのことが書かれていた。彼はその瞬間、筒井康隆の「瀕死の舞台」の老優の死の描写を思い出し、父が逝ったことを悟ったという。

肉親の死というリアルな体験について書いたノンフィクションなのに、父の心臓の鼓動が止まった瞬間、彼が連想したのは小説の一場面だったのだ。

ノンフィクションとフィクションの境界線というのは、実のところ、一般に思われているほど確固としたものではないのかもしれない。

わたしはフィクションをほとんど読まない人間だ。しかも二十二年前から英国に住んでいるので、近年の日本語の小説となるといよいよ本格的に知らない。それこそ筒井康隆や「ダブル村上」が大人気だった時代で止まってしまっている。

しかし、『焔』はそのギャップを感じさせなかった。ネットで見て知っている日本の状況を連想させる小説集だったからかもしれない。が、それだけではない。

例えば、「ピンク」という短編に出て来る人間扇風機の話である。

これは四十度超えの炎天下が続く日本で、自分が扇風機になれば涼しくなるんじゃないかと思った人々がくるくる回り出し、奇怪な「つむじ踊り」が流行するというフィクショナルな話なのだが、わたしが前に勤めていた託児所には本当に人間扇風機になる幼児がいた。

勤務先の無料託児所は、失業率と貧困率が英国でも特に高い地域にあった。そこに来ていた男児の一人が、いきなり両手を広げて猛スピードでスピンし始めるという変わった癖を持っていたのである(この話は『子どもたちの階級闘争』という本に書いている)。

彼が回り始めるのは怒ったときだった。アンガー・マネジメントが必要な子どもは、暴力的になったり、他者あるいは自己を痛めつけるケースが多いのだが、彼の場合は唐突にその場でくるくる旋回を始める。ものすごいスピードでスピンするので本人にも周囲にも危険だから、彼が来る日は、プレイルームにあまり物を置かず、旋回できるスペースを確保していた。

「ピンク」の登場人物たちは、自転行為について「一心不乱に回ってるうちに、何だか純化されていく」「自分を脱水機にかけて汚れた気分を飛ばしちゃう」と、そのデトックス効果について指摘し、それは「祈り」のようなものだと言っている。その一方で、「つむじ踊り」の流行は人々を無自覚に隷属させようとする組織的な動員であり、陰謀ではないかという疑念をおぼえる登場人物もいる。

これは小説の中でのフィクショナルな話なのだが、実際に、英国にはつむじのように旋回するジャックという幼児がいたことをわたしは知っている。これはどういう符合なのだろう。

フィクションとノンフィクションの境界線というのは、実は直線的なものではなく、蛇行しながら互いの領域を侵し合うぐにゃぐにゃのラインなのではないか。

ストレスが原因でところかまわず泣く人が急増する「急性落涙症候群」(「眼魚」)や、物事の価値基準を金銭ではなく人間の命にしたがゆえの「人本位制」という奴隷制度(「人間バンク」)にしてもそうである。どうしてみんなそんなに泣きたがっているのかと不思議になるほど「泣ける○○」広告の多い日本社会や、個人の自由を追求した新自由主義がブラック労働という奴隷制度に行き着いた現代の状況を鑑みれば、これらもフィクションとは言えなくなる。

ポスト真実なる言葉が流行する時代にあっては、報道のほうが創作に近づいているのだから、小説のほうがファクトに近づいてもおかしくない。もはやこの二つの境界線も、ぐにゃぐにゃになって溶け出しているのだ。

それは絶望的なことかもしれないが、絶望は何かを生む吉兆かもしれない。

そんな気分にさせられるのは、ダークな話ばかりだというのに爽やかでさえある本書の不思議な読後感のせいだ。

(ぶれいでぃ・みかこ ライター)