書評

2019年10月号掲載

引き継がれた記憶のバトン

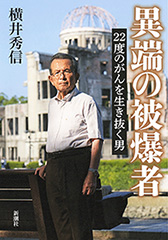

横井秀信『異端の被爆者 22度のがんを生き抜く男』

対象書籍名:『異端の被爆者 22度のがんを生き抜く男』

対象著者:横井秀信

対象書籍ISBN:978-4-10-352861-6

被爆者は、原爆地獄の記憶に苛まれ、その身体には放射線の爪痕が残されている。こうした「原爆に規定された存在」としての被爆者像に対して、等身大の被爆者を描こうとしたのが、本書である。

中学一年生のとき原爆に遭った兒玉光雄という一人の被爆者が歩んだ足跡が、戦中、敗戦直後、高度経済成長期といった歴史的文脈のなかで、生き生きと浮かび上がってくる。母親の愛情に包まれた幼少期、仲間たちといたずらもした少年期、野心に燃えた青年期。まるでその時々の状況が目の前に映し出されてくるようである。数多くの優れたドキュメンタリー番組を制作してきた著者の本領発揮といえよう。被爆者は別世界の住人ではない、その人が被爆者となる前にも、後にも、私たちと同じような生活があったのだ。ただし、兒玉のように、爆心地から約八七〇メートルという至近距離で被爆した者の場合、「ピカドンに負けてたまるか」と前を向いて生きていても、原爆の影は、どこまでも追いかけてくる。そこに、放射線という特異な殺傷力を持った原爆の残酷さがある。

原爆投下の当日、広島市内の中学校・女学校の一、二年生は、軍命により屋外での作業に駆り出されていた。兒玉が通っていた広島県立広島第一中学校(一中)でも、一年生三クラスが作業に出ており、兒玉を含む残り三クラスは作業場からほど近い一中の校舎で待機していた。いずれも、そこにいた半数が死に至る「半致死量」に相当する線量の放射線が降り注いだ地点に位置していた。当日登校した一年生三〇七人のうち、校舎で待機していた一九人を残して、全員が原爆によってその短い人生を絶たれた。

兒玉も被爆直後に死線をさまよったが、母親の献身的な看病のおかげもあり一命をとりとめる。大学に進学した後、町役場に勤務し、畜産振興を夢見て奔走する。牧場経営がとん挫した後は、セゾン・グループに再就職してリゾート開発を任されるまでになる。原爆の影を追い払いながら生きてきた兒玉だが、還暦を過ぎたころから、次々とがんを発症する。放射線の影響を意識せざるを得なくなり、否が応でも原爆と向き合うことになったのである。

被爆者のなかで、兒玉のように、原爆に背を向けて生きた者は少なくない。原爆炸裂後の阿鼻叫喚を生き延びた者は、なんらかの「見捨て体験」をしている。一中の生存者たちも、炎が迫りくるなか助けを求める友人を置き去りにしたり、「必ず戻って助ける」という約束を果たせなかったりした。他に、どうすることもできなかったのだ。それでも、生き延びた者は自責の念に苛まれ続けた。とりわけ、我が子を亡くした親の嘆きを前にして、うしろめたさが重くのしかかり、固く口を閉ざすようになる。死んだ友人たちの記憶を遺族と分かち合い、ともに死者を慰める場が拓かれたのは、被爆から二〇余年後のこと。それは、原邦彦という一人の一中生存者が力を尽くした結果であった。しかし、「生き残った者の責任」を引き受けようとした原も、ほどなく病に斃れる。原だけではない。体験を語り始めた他の同級生たちも、その後、次々とこの世を去った。多重がんに冒された兒玉は、死者の代弁者たろうと立ち上がった友たちの思いをつなごうと、六〇代半ばにして沈黙を破る。

そこに著者との出会いが重なった。著者との出会いを通して、兒玉は死者の代弁者として歩みだしたのである。

被爆の苦しみは体験した者にしかわからない。被爆者の偽らざる心情である。しかし、筆者は一人の人間として兒玉と向き合うことで、被爆者と私たちの間に横たわる壁を突き破った。

被爆者の体験のなかでも、とりわけ八月六日当日のそれは、非体験者には想像すらできないものであろう。しかし、本書が一章を割いた「あの日」の描写は、非体験者である著者の手によるものでありながら、臨場感にあふれている。

兒玉の体験を忠実に再現したからというわけでは必ずしもない。当事者の体験や記憶は、当初は混とんとしており、時間軸も空間的感覚も狂っていたはずだ。事後的に得られた情報や他者の記憶を織り込んでいくことで、兒玉の体験の記憶は縁どられていった。そこに、多数の体験記や記録を丹念に読み込んだ著者が聴き手として加わることで、記憶はより明確な形を得ることになったのである。

一中一年生最後の生き残りとなった兒玉の記憶には、原爆に灼かれた死者の姿がある。その後、斃れていった学友たちの姿も。死者の記憶を引き受けた生き残りたちが受け取った記憶のバトンは、確かに次の世代へと手渡されたのである。

(なおの・あきこ 広島市立大学広島平和研究所教授)