書評

2020年7月号掲載

ボクシングが“キング”だった時代のチャンプたち

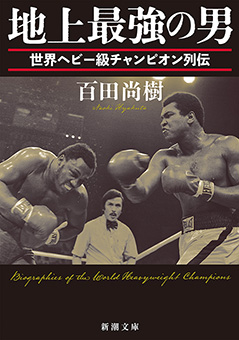

百田尚樹『地上最強の男 世界ヘビー級チャンピオン列伝』

対象書籍名:『地上最強の男 世界ヘビー級チャンピオン列伝』

対象著者:百田尚樹

対象書籍ISBN:978-4-10-120196-2

著者とは長いつきあいになる。出会いは44年もの昔。彼は熱心なボクシングファンだった。同志社大学のアマチュアの選手でもあった。長身痩躯の彼がバンタム級で戦っていると聞いて驚いた。アマチュアの当時のバンタム級リミットは54kgである。マニアックなファンの習性から、すかさずコアな話に飛んだ。1920年代から1930年代にかけて、身長175センチのバンタム級世界王者だったパナマ・アル・ブラウンについて語ったはずなのだが、そのあたりの記憶は定かではない。

その著者と久々に電話で話したのは数年前。世界ヘビー級チャンピオンの列伝を書くという。正直、うらやましかった。専門誌でも、大々的にはそういう企画は立てられない。理由はスポーツが常に『今』とともにあるからだ。過去はあくまでサイドストーリーに過ぎない。どれほどの尊敬を集めたとしても、ライヴの興奮には決して届かない。

それでもボクシングのヘビー級チャンピオンは別格である。どのときも地上最強の戦士とされてきた。彼らの戦いや言動は、いつも社会の呼吸に呼応して響いた。その知名度はときの為政者をしのぐことさえあった。モハメド・アリの時代まで、世界ヘビー級チャンピオンとはそれほどの意味を持っていた。著者は古代エジプトに始まる序章を経て、歴代の最重量級王者を順々にアリまで、アメリカの社会史と綿密にリンクさせながら軽快に書き進めていく。21の章に分けられて語られるチャンピオンすべてがアメリカ人、もしくはアメリカでチャンピオンシップを争っている。新大陸の大国はずっとボクシングのリーダーだった。

ボクシングは長く、"キング・オブ・スポーツ"と自称してきた。昨今の様子を見れは、スポーツの王様と言われても違和感ばかりかもしれない。ヘビー級だけに特定したら、マイク・タイソンというとんでもない例外を除けば、1980年代以降、人気はメジャースポーツに遠く及ばない。ただし、少なくともアリが活躍したころまでは、この過酷な競技が、そんなプライドを携えるにふさわしい威厳とともに、その歴史を刻んできたのは確かだ。

なぜ、キングと自らを呼ぶようになったのか。随分と古い話になる。17世紀後半、イギリスで復活したボクシングとは、きわめて荒っぽい。立って戦っていれば、どんな技を使ってもほぼOK。何とも残酷な戦いが続いて150年、その間にあらゆる異種格闘技を撃退した。18世紀半ばに非合法とされながらも、より強い男を決める勝者賞金まるどりの決闘を看板に、興行として成り立った最初のスポーツでもある。そして、近代化に向けて、自ら革命も起こす。1892年、新ルールに基づく最初の世界ヘビー級タイトルマッチ。ラウンドを3分で刻み、グローブを装着した拳以外の攻めは一切禁じられた。古流のラストサムライ、ジョン・L・サリバンは、フットワーク、ジャブと近代戦法を駆使するジェームス・J・コーベットにまるで歯が立たず、惨敗の憂き目にあう。このときから近代ボクシングこそが"キング・オブ・スポーツ"にとってかわる。

体裁は変わっても過酷な競技であることに変わりはない。勝利こそにすべての栄光が集うのも同じ。偉大な勝者の言動には尾ひれがついて流布されるのが常なるところ。選手の実相についても異説がどんどん氾濫する。20世紀初頭、白人の憎悪を一身に浴びながら自由奔放に生きた黒人初の王者ジャック・ジョンソン。ベーブ・ルースの年俸が最高で8万ドルだった時代、1試合でその10倍近い報酬を受け取ったジャック・デンプシー。厳しい税金の取り立てに無一文になっても、生涯、アメリカの愛国者だったジョー・ルイス。そして"ザ・グレーテスト"モハメド・アリ。彼らももちろん、大半のチャンピオンが共有した人生行路は、社会的弱者から這い上がったことである。

著者はタイトルマッチを軸に、偉大なチャンプの実相を伝えながら、さまざまな異説が生み出す謎を、自説を交えながら解いていく。エピソードに紐づけられる社会構造の不調和に鋭く切れ込んでもいった。とくに人種差別には厳しく向き合った。ボクシングはアフロ・アメリカンに最初にトップへの門戸を開いたスポーツだから、このテーマは避けてはとおれない。多民族が寄り合って築かれた移民国家アメリカは、だからこそ、その形の最終形を見いだせない。たび重なる権利と権益の確認と、広がる溝。むき出しのレイシズムに、激しい反発が沸き上がる今だからこそ、その歴史的概観を知る一冊にもなる。ライヴでは決して届かない言語の滋味とともに、史実の面白さにひたるのもよし。

(みやざき・まさひろ スポーツライター)