インタビュー

2021年2月号掲載

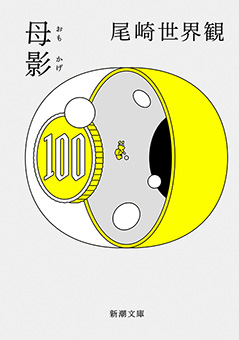

『母影』刊行記念特集/著者インタビュー

存在感の濃い極太の偽物でいたい

対象書籍名:『母影』

対象著者:尾崎世界観

対象書籍ISBN:978-4-10-104452-1

――デビュー作の『祐介』は、売れないロックバンドのボーカルが主人公でしたが、『母影』は小学校低学年ぐらいの少女の視点で描かれています。なぜこのような設定にしたのでしょうか。

普段からコンサートの前などに整体マッサージをよく利用していて、あるお店で、女の子が学校の宿題をしている場面に遭遇したんです。あれこれ妄想するのが好きなので、もし隣のベッドで怪しいマッサージが始まったらどうなるんだろう......と思って、冒頭の十数枚を書いてみました。それが2019年11月頃。「新潮」の編集者に連絡してみたら反応が良かったので、これでいけるんじゃないかと思っていた矢先に、新型コロナで音楽活動がストップしてしまいました。2020年はバンド結成10周年で過去最大のツアーが組まれていたので、本当に悔しい思いをしました。時間はあるので、曲をつくることもできたのですが、この悔しさを音楽で晴らそうとすると、つくる曲自体がコロナに感染するような気がして、ひたすら小説を書いていました。

――執筆にあたって、どのようなことを心がけましたか。

まだ言葉になっていないもの、確定していないものを、ちゃんと自分の感覚で書こうと思いました。子どもは言葉を知らないので、目の前で何が起こっているのか、なんとなくわかっていても大人のように言い表すことはできませんよね。少女の母親はマッサージ店のカーテンの向こう側で何かをしていて、お客さんが変な声を出している。明らかに普通ではないけど、それを何と表現すればいいのかわからない。音楽の場合は、歌詞をメロディに乗せるので、音階や声のニュアンスで意味が届いてしまう。その感覚で小説を書くと、今度は言葉が足りなくて読み手にうまく伝わらない。「帯に短し襷に長し」といった感じで、小説は難しいですね。でも、そこを苦労して乗り越えないと文芸誌には掲載してもらえない。今回は、「新潮」に載せてもらうという目標があったことが大きかったですね。

――純文学の雑誌に載せることを意識したのはいつからでしょうか。

2016年に『祐介』を刊行したあとです。文学作品として批評されることも皆無だったので、悔しい思いをすることすらなくて、クリープハイプのファンが小説を買ってくれただけという感じで、とても後悔しました。これではCDを違った形態で出したようなもので、所詮はこんなものなのか、という気持ちだけが残りました。音楽に関しては、けなされても何を書かれてもまったく気にならないのですが、文章に関してはすごく腹が立ちますね。それは自分が、まだちゃんと小説を書けていないからだと思うんです。できないことをやるというのはとても大事なことで、ずっと音楽だけをやっていると、裸の王様みたいな恥ずかしい存在になってしまいそうで。だから自分にとって救いなんですよ。小説を書くということが。

――小説を読むことで救われた経験はありますか。

高校卒業後に加藤製本という会社に就職して、「見本」という部署に配属されて、時々、投げ込みチラシを入れる作業を担当していました。当時は彼女ができたばかりで毎日のように夜中まで遊んでいて、作業中に居眠りしてよく怒られていました。でも本に囲まれた仕事が好きで、印刷ズレなどで不良品になった本をたくさんもらえました。町田康さんの『くっすん大黒』や『屈辱ポンチ』を読んで、どんどん破滅に向かっていく主人公に救われていましたね。当時の自分もヤバかったんです。親にはバンドを続けていることを隠して就職して、メンバーには就職したことを内緒にしていて。自分がおかしいんじゃないかと悩んだときに、もっと変なことを小説にする作家がいるから、安心していいんだと思えました。

――その頃から、いつか小説を書くと決めていたのでしょうか。

自分が書けるなんて思いもしなかったですね。結局、加藤製本は1年ほどで辞め、バンド活動に専念しましたが、まったく売れないのでお金がない。だから近所の図書館で自転車カゴいっぱいに本を借りて読んでいました。2012年にメジャーデビューをして、2014年に「音楽と人」という雑誌で町田康さんと対談をさせて頂いたときに、「小説は書かないんですか」という質問に「絶対書きませんよ」と即答したんです。当時は本当にそう思っていましたが、結果的に嘘をつくことになり、後悔しています。でも思い返してみれば、心のどこかで書きたいと思っていたのかもしれません。

――それから6年ほどで、芥川賞にノミネートされることになりましたね。

とにかく嬉しかったです。小説が本当に好きで、真剣に向き合ってきたので、これからも書き続けていいという「許し」を戴いたような気がしました。いろいろと批評されて、もっと悔しい思いもするでしょうけれど、そんな程度のことと引き換えに候補になれるのならば、しっかり受け入れます。スーパーマリオがスターを取って無敵になっているような気分ですね。このまま選考会がずっと延期になって、1年ぐらいこの状態が続いたらいいのにと思っているぐらいです。

――2018年冬季号「文藝」の高橋源一郎さんとの対談で、ご自身を「偽物の小説家」とおっしゃっていましたが、もはや本物なのでは?

いや、それはないです。偽物が、しっかり濃くなってきている感じです。いちばんダメなのは薄い偽物だと思うので、むちゃくちゃ極太の偽物でいたい。あくまでミュージシャンが本業ですが、これからも全力で、本気で、偽物の本物を目指していきたいです。

(おざき・せかいかん ミュージシャン)