書評

2021年3月号掲載

「熱狂の宗教家」日蓮の素顔

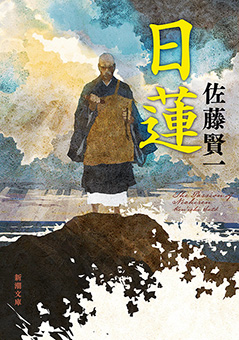

佐藤賢一『日蓮』

対象書籍名:『日蓮』

対象著者:佐藤賢一

対象書籍ISBN:978-4-10-112536-7

南無阿弥陀仏を唱えることを誤った信仰だと言い切り、権力者に対して怯むことなく法華経による世直しを進言し、そのために幾度も殺されかかり、島流しにまで遭う。それでも信じる道を突き進んだ熱狂の宗教家。

法華経しかない! 他は一切ダメだ! という叫びはどこまでも頑なである。日蓮の言葉によれば、空海の真言宗も武士の愛でる禅も伝統ある律宗も国を滅ぼす魔の教えだ。

「みんなちがって、みんないい」という言葉に支えられて多様性の世界を生きる我々にとって、その生き様、考え方に受け入れがたいものがあることは否めない。

本書でも鮮やかに描かれている。世直しのテキストとして幕府に届けた『立正安国論』において外敵の侵攻(蒙古襲来)を言い当てた日蓮を、お上としても無視できなくなり、何とか懐柔の道を探る。布教活動を許し、新たな寺までプレゼントすると決めた。条件は一つ、他宗を認めよ。だがその提案を日蓮はあっさり拒む。

「日蓮のみが祈祷しなくてはなりません」

共感できる人はむしろ少ないだろう。かく言う私もそうであった。実は今年六月、歌舞伎「日蓮」(主演・市川猿之助)の脚本と演出を担当することになっていて、通り一遍の知識を得て思ったことは、現代において、これは否定すべき思想なのではないかということだ。今世界を苦しめる戦争は、こういう排他性から生じているはずだ。

しかし結論から言えば、そこから少し理解が進んで今の私は、日蓮にシンパシーを感じている。そんなに依怙地(いこじ)にならず、多少敵にも花を持たせてあげたら良いのにとハラハラしつつ。もっともそういう妥協が一切なかったからこそ、日蓮は日蓮たり得たのであり、肝心なところでシャンシャンと手を打つところが我ら凡人の弱さだろう。そういういかにも日本的な同調を受け入れない、日蓮の規格外の一本気ぶりは本書でも痛快にして存分に描かれているので、これから読む方々も大いにハラハラして頂きたい。

さて私のシンパシーが何処(どこ)から生じたか。それは法華経に触れることからだった。日蓮の頃、天変地異が多発し、干ばつ、飢饉、疫病が流行し、人々は苦しんでいた。十六歳で得度した彼は、この苦難の世を救う教えを求めようと決意して勉強を始めたが、キリスト教なら聖書、イスラム教ならコーランと宗教は違っても教典は一つを極めればよい。一方仏教のお経は数千巻とも言われている。日蓮はその後、仏教の東大というべき比叡山に留学して学ぶこと十年、すべて読破した結果として、仏陀が最後に説かれた教えを記したと伝えられる法華経こそが最高の教えであると確信し、その教えを広めることを一生の使命としたのである。

では法華経の何が優れていたのか。

第一には、死後に西方浄土に行って救われるのではなく、我々が今生きているこの現世こそを浄土に変え、与えられた人生を良くしてゆくのだという教え。

次に世の中の人、善人も悪人も出家者も在家も男も女も差別なく釈迦如来の導きで成仏はかなうのだという教え。法華経以前の教えでは女性は、一度男性に生まれ変わらなくては成仏できないとされていた。日蓮はその時代に女人成仏を明言した僧侶である。

小説『日蓮』の素晴らしいところは、日蓮の生涯を追いつつ、日蓮そのものと言うべき法華経の教えが巧みにちりばめられ、しかも分かりやすく書かれていることだ。日蓮は何のために、そんなに頑張ったのか。「死んで楽になることよりも、辛くても生きることに幸せを求める」「人は皆平等で、誰もが幸せになることがかなう」。日蓮を知るには、法華経を知ることが不可欠なのである。そうして少しでも法華経に近づけば、実は日蓮こそは「みんなちがって、みんないい」という当時としては極めて先進的な思想のために、命がけで闘い抜いた人だったと知るのである。

この小説を読んで、日蓮という人の根底にある貴重なものを知った。

固き信念のために故郷を離れざるを得なくなった時、日蓮は父母に感謝して言う。「(法華経は)この娑婆に生きながらにして、仏になれると説いています。それこそ正しいと私が思うことができたのは、父さま、母さま、あなた方のもとに生まれたからでしょう。貧しくとも、卑しくとも、この倅(せがれ)は愛されました」。家族に恵まれなかった専修念仏の祖・法然が死後の世界に浄土を見たことと対比させてそう描かれる。

言葉にあるように日蓮は身分の低い人だった。だからこそ独自の視点も持てたが、裕福なエリートの息子たちの集まりだったという比叡山で肩身は狭かったはずだ。それでも彼は人を妬んだり、この世を恨んだりしなかった。

過激派・日蓮が、愛を知る人であったことが心に沁みる。