書評

2021年5月号掲載

あの日、窓から見た景色

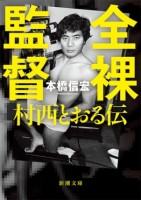

本橋信宏『全裸監督 村西とおる伝』(新潮文庫)

対象書籍名:『全裸監督 村西とおる伝』(新潮文庫)

対象著者:本橋信宏

対象書籍ISBN:978-4-10-101982-6

矢来町の新潮社には思い出がある。

1984年秋。

日本最大の無修正ヌード写真集、裏本を製造・販売していた北大神田書店のリーダーだった村西とおる(本名・草野博美)が遂に逮捕され、半年後釈放され、村西とおるという監督名で当時勃興してきたAV業界で監督をやりだした。

彼がAV監督として最初に選んだ地が新宿区矢来町、新潮社から目と鼻の先の雑居ビルだった。

北大神田書店は非合法出版社であり、もうひとつの新英出版は森光子、黒柳徹子、ビートたけしといった著名人が親を語った本や、初代タイガーマスクの自叙伝を出す表の出版社だった。

北大神田書店の名称は、本好きの村西とおるがつけたネーミングであり、北海道と言えば北大、書店街と言えば神田、両方強引にくっつけて北大神田書店になった。全国に支店を張り巡らせ、大阪ならば阪大神田書店、福岡なら九大神田書店と名づけた。

新英出版の名称は、名付けの親、村西とおるによれば「出版社と言えばなんといっても新潮社と集英社ですからね」と勝手に両社から一文字ずつ拝借してつけた。

新英出版からは、1983年2月、当時破竹の勢いだった新潮社発行FOCUSを真似たスクランブルという写真隔週誌を出した。編集長はかくいう私である。

その前年にフリーランスの物書き稼業をしていた私が、新英出版から出していた女優の写真集を複数の雑誌で紹介したところ、新英出版の隠れオーナーだった村西とおるに気に入られ、勢いというのだろう、写真隔週誌の編集長におさまってしまったのだ。

村西とおるは猥褻図画販売容疑で指名手配され、あえなく北海道で逮捕、半年後釈放されてクリスタル映像のAV監督になったものの、売れない毎日で制作ルームで苦闘の日々を送っていた。

編集長を失職した私はまた本来の物書き稼業にもどり、合間に村西とおるの仕事を手伝った。

コペンハーゲンやローマといったヨーロッパで撮れば、チープなAVのイメージとは異なり売れるのではと、村西監督は大勢のAV女優を連れて半月ほどロケに出向き、新作を発売したものの、まったく売れなかった。

もう後がなかった。

女教師陵辱の新作を那須高原で撮ったとき、不良高校生役の助監督が女教師の口中で白濁液を漏らしてしまった。これでは犯すシーンにならない。失敗作なのだが、スケジュールの都合でそのまま仕上げたら、これが売れた。

以後、顔面シャワーなる名称で毎回、様式美として顔と白濁シーンを入れると、猛烈に売れた。失敗はときに新しいフェーズを産み出すのだ。

男優が役立たないときには、村西とおるみずから出演した。

女優の気分をよくしながら進行しようと、「ナイスですね」「ファンタスティック」「ゴージャス」といった気恥ずかしい英単語を臆面もなく発したところ、当初は視聴者からクレームが来るほどだったが、そのうち、笑えるセックスシーンとして、サブカル好きな男たちに受け、売れに売れた。

極めつきは1986年秋に発売された黒木香主演「SMぽいの好き」だった。

黒木香と村西とおるが互いの肉体を貪りあう。

「そんなところに指四本も入れるなんて。せめて三本にしなさい」

歴史的な台詞はこのとき村西とおるが発した。

*

「ここから迎賓館に向けて中核派がロケット弾を飛ばしたんだよな」

1986年5月4日、中核派革命軍による東京サミット反対の迫撃弾が二・五キロ先の迎賓館に向けて発射された。

まったくの偶然だったが、村西とおるが制作ルームにしていた雑居ビルの真上の部屋からだった。

「中核派はここから迎賓館めがけてロケットを飛ばした。おれはここから海外ロケでデンマークに飛んだんだよ」

当時、村西とおるは北欧に旅立ち、ドラマ物のAVを撮っていた。

三十五年ぶりに村西とおるとともに制作ルームのあった雑居ビルを訪れた。

「ここですよ。三階だったかな。一階はもう無くなっちゃったけど喫茶店があって、そこでよく(主演の)面接をやったな」

ここから十数秒の近距離にある新潮社倉庫があったところは現在、「AKOMEYA TOKYO in la kagu」という、飲食ができるしゃれたライフスタイルショップに変貌した。

バブル期を迎え村西とおるはダイヤモンド映像という新会社を設立、当初は売れずに倒産寸前にまで追い込まれた。

しかし、松坂季実子という短大生がデビューすると、その巨乳と利発な容姿が評判を呼び、大ヒット。危機を脱する。

バブルな時代を象徴するかのような会社名から出された作品群は大いに売れ、村西とおるは"アダルトビデオの帝王"なる異名を持つほどになる。

だが拡大戦略でつまずき、気づくと膨大な借金を背負い、ダイヤモンド映像は倒産。

村西個人で五十億というとてつもない負債を抱え、再起は絶望視された。

2016年秋。

私が接してきた村西とおるとその半生を書き下ろし、太田出版から「全裸監督 村西とおる伝」として刊行すると、コツコツとよく売れた。

「前科7犯。借金50億。米国司法当局から懲役370年求刑」

という帯のコピーは偽りのない惹句だった。

ハワイで撮影をしていたところ、現地警察に踏み込まれ、差別的な法律を持ち出して、懲役三百七十年という重刑を求刑され、半年間ハワイに抑留された(司法取引で無事帰国)。

借金返済の重圧によって眼球の毛細血管が破れ、文字通り血の涙を流すほどだった。

それでもAVの帝王は最悪の手段だけはとらずに生きてきた。

「全裸監督」帯のコピー。

――人生、死んでしまいたいときには下を見ろ! おれがいる。

出版記念のトークライブをやったとき、会場にきちんとした身なりの四十代後半の男性がいた。

村西とおるが「どうして来たの?」と聞くと、その男性は「『死んでしまいたい』という言葉で検索したら、このイベントがひっかかった」と小さな声で返した。

村西とおるは、「写真撮ろうよ」と言って、強引に引き寄せ、いつものかけ声を叫び、カメラに納まった。

「ありがとうございます」と言いながら去って行く彼。

その後ろ姿に村西とおるは三度何かを念じた。

会場受付に託された日本酒があった。

先の四十代後半の男性がお礼にと、置いていったものだった。

*

米動画配信最大手、Netflixの日本発オリジナル作品を何にするか。

Netflixが選んだのが「全裸監督」だった。

山田孝之が村西とおるを演じたら――。

「全裸監督 村西とおる伝」映像化の企画はこんな命題からはじまった。

言うまでもなく、山田孝之は監督・プロデューサーが最も撮りたい超人気俳優であり、スケジュールはすでに三年先まで埋まっているとされる。

村西とおるの前科七犯、借金五十億、懲役三百七十年求刑という凄まじい経歴と、出演強要問題に揺れるAV業界を舞台に演じるとなると、けっしてイメージがよくはならないだろう。常識的に考えたら山田孝之が村西とおるを演じるのは無理な企画だった。

だが奇跡が起きた。

山田孝之本人が原作を読んで、「演りたい」と手を上げたのだ。

初めて彼と会ったとき、いまだに偏見の目で見られるAVという世界に近づくことは、芸歴やCM出演においてマイナスになる恐れがあると開陳したところ、山田孝之が一言。

「別にいいじゃないですか」

惚れた。

映像化するにあたり、原作者からNetflixへの要望は「原作と同じ時代設定にしてほしい」、この一点のみだった。あとは自由に、ということだ。

Netflix側制作スタッフのほとんどは、ビニ本、AV黎明期にはまだ生まれていない若い世代である。

「全裸監督」シナリオ構築時において、助監督、制作スタッフから毎回、私に質問が降りかかる。

ビニ本の包装は、内側から留めるのか、外から留めるのか。その折り幅は何センチか。

ビニ本販売店における商品棚の高さは。

AV撮影現場での助監督、スタイリストは当時どんな仕事着だったのか。

村西とおるとサンドバッグ軍団は普段会社で何を食していたのか。

私はビニ本書店の雰囲気をいまも残す神田神保町の芳賀書店に制作スタッフを案内したり、本書に登場する人物たちを紹介した。

村西とおるにまつわるディティールとして、からみのときでもはずさないノーブランドの金色腕時計をはじめいくつかの小道具を提示した。

映像に登場する北大神田書店のビニ本は、すべて制作側の撮り下ろしであり、武正晴総監督直々の指揮だと聞いた。

私が感心したのは、サファイア映像、ポセイドン企画といったAVメーカー名や、原作に登場するターザン八木を彷彿させるラグビー後藤といったネーミングだった。

なかでも黎明期に圧倒的な支配力をもっていた日本ビデオ倫理協会、通称ビデ倫を模した"日本ビデオ規制委員会"という皮肉めいた組織名は、当時の同組織がどちらを向いていたのかがわかる諧謔にあふれたものだった。私はこういうしゃれのめしたセンスが大好きなのだ。

2019年8月8日。

「全裸監督」がNetflixから世界百九十カ国に向け同時配信されると、日本はもちろん世界的大ヒットとなった。

Netflixのグレッグ・ピーターズ最高プロダクト責任者(CPO)が朝日新聞のインタビュー(2019年12月24日朝刊)で答えている。

〈ピーターズ氏は「『全裸監督』は、日本で過去に制作した作品のなかで、最大の人気を博した。韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、シンガポールでも人気作品のトップ10に入るほどだった」と語った。〉

原作者としてもっとも印象に残ったシーンは、冨手麻妙が演じたAV女優奈緒子が撮影終了後、みんなで豚足を食べるシーンで、

「わたし、うれしいんだ。誉められることあんまりないから。監督! また一緒に仕事したい」

というところだった。

AV黎明期には奈緒子が言ったセリフをAV女優たちがよく口にしたものだ。疎外された女子たちにとって、自分を必要としてくれるAVはまさに自己存在を満たしてくれる希少な場だったのだ。Netflixと制作スタッフは、彼女たちの声なき声をよく拾ってくれた。

今年、「全裸監督」シーズン2が世界配信される。

原作はこの四月に新潮文庫の棚にならぶ。

あの日、村西とおるとともに制作ルームの窓から見遣った版元で、生まれ変わった「全裸監督」が出ることに、私は万感の思いを抱いている。

(もとはし・のぶひろ 作家)