書評

2021年6月号掲載

過去が縦糸横糸となって織り込まれていく

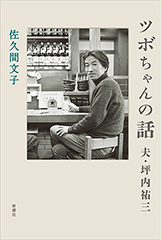

佐久間文子『ツボちゃんの話 夫・坪内祐三』

対象書籍名:『ツボちゃんの話 夫・坪内祐三』

対象著者:佐久間文子

対象書籍ISBN:978-4-10-353981-0

坪内祐三さんには二度ほどお会いしているが、大した会話を交わした記憶はない。もしかしたら交わしたのかもしれないが、お酒の席だったので記憶が飛んでしまっていることも考えられる。その程度のお付き合いである。にもかかわらずこの原稿執筆の依頼を受けた時、一瞬も迷わず引き受けたのはなぜなのか。私の中での坪内夫妻の印象は、流れる時の川の水面の下で揺蕩(たゆた)い続ける藻のようにゆらゆらと漂っている。引きちぎれ、流されてしまった人との記憶はいくらでもある中で、私は彼らのことを自分が自覚している以上に知っているのかもしれないと感じたのだった。

坪内夫妻との最初の出会いは、私の作品である『テルマエ・ロマエ』の実写版が公開されてまだ間もないころ、坪内さんの友人でもあった歌舞伎役者の中村勘三郎さんを介してだった。当時シカゴに暮らしていた私は映画のプロモーションのために東京に滞在していたが、数年前にリスボンで偶然お会いして以来ご無沙汰していた勘三郎さんから、いきなり浅草の平成中村座に呼び出されたのである。雑誌に掲載された『テルマエ・ロマエ』の1話目を読んでいた勘三郎さんは、この作品が映画化されたのを知って驚いていた。

その日の演目は法界坊だった。同席していた作家の島田雅彦氏と一緒に勘三郎さんから指定された近所の料理屋へ赴くと、座敷の個室に着席していた何人かのうちのひとりが「え、なんでここにいるの?」と島田氏に対して思い切り不思議そうな反応をした。それが坪内さんだった。後から入ってきた勘三郎さんが坪内さんの反応を見て「知り合いなの?」と嬉しそうだったが、坪内さんは口元を少し歪めただけだった。気難しそうな人にしか思えなかった。近い将来ギリシャ神話をネタにした新作をやりたいなどと爛々と目を輝かせながら盛り上がる勘三郎さんと私のやりとりを、傍らでじっと見ていた坪内さんの、訝しさが露わになった顰(しか)め面が今でも忘れられない。

その時の坪内さんは積極的に会話に入ってくるのではなく、傍観者として私や勘三郎さんの話に耳を傾けていたが、黙っているのに批判精神が旺盛で、饒舌な人と同様の圧力が彼にはあった。その隣で、やはりおとなしく座っていらした佐久間さんの、寛容かつ忍耐強そうな様子がまた、坪内さんの一筋縄ではいかなそうな人柄を強調していた。過去の穏やかではない経験から生み出された私の語彙が、彼らの第一印象をそんなふうに象(かたど)った。だからこうして生前の坪内さんの有り様を佐久間さんが綴った文章を最後まで読み通しても、ひとつとして意外性を感じない。そして、坪内さんという人間と悪戦苦闘しつつも、日々彼と向き合ってきた佐久間さんの姿をイメージするたびに、私は留学時代に付き合っていた、詩人の彼氏との暮らしを思い出さずにはいられなかった。

当時20代後半だった詩人は33歳で自死するのだと宣言しながら酒浸りの日々を過ごしていたが、ある夜にふらりと出かけたまま、翌日になっても家に戻ってこないことがあった。誰も彼を見かけていないというので、警察と市内の病院に問い合わせてみたところ、前の夜に暴行を受けて頭蓋骨に罅(ひび)が入り、意識不明の状態で夜半にICUに運び込まれた身元不明の男性がいるという。慌てて確かめに行ったら、ベッドに横たわっていたのは詩人だった。だから、坪内さんが暴行を受けた時の佐久間さんの描写は読みながら心拍数が上がってしまった。

数年後、日本へ戻った私は北海道の大学2校でイタリア語の講師をするようになったが、そのひとつがイタリアの言語学者から紹介された文化人類学者である山口昌男氏が当時学長を務めていた札幌大学だった。本書で坪内夫妻も山口氏と親交があったことを知り、しかも私が在籍していた頃に札幌の山口氏を訪れていたという。こんな具合に、自分の過去と坪内夫妻の過去が縦糸横糸となって織り込まれていくような感覚が、文章を読んでいる間ずっと止まなかった。生きている坪内さんにはもう会うことができないが、胸の中の饒舌を包み込んだような、思慮深げな彼の表情が、頭の中に映し出されたまま消えなかった。

毎日会っていても親近感がわかない人というのがいる。逆に会った回数が少なかろうと、交わした言葉がほとんど無かろうと、生きていようと死んでいようと、強い親しみを覚える人というのもいる。坪内さんと佐久間さんは私にとってまさにそんな二人なのだと、これからも勝手に思い続けていくだろう。