書評

2022年5月号掲載

二人でいるということの痛みと豊かさ

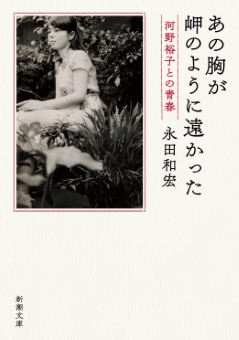

永田和宏『あの胸が岬のように遠かった 河野裕子との青春』

対象書籍名:『あの胸が岬のように遠かった 河野裕子との青春』

対象著者:永田和宏

対象書籍ISBN:978-4-10-126382-3

読んでいる途中、こみあげるものがあって何度か本を閉じた。他人の青春物語が、なぜこんなにも切実に感じられ、かつての自分自身の痛みまでよみがえらせるのだろうと思いながら。

その最大の理由は、若い日の河野裕子が書いた日記や手紙にある。公開を前提にしない日記でさえ、人はなかなか自分の感情に正直になることができないものだが、河野は痛々しいまでにまっすぐに自分を見つめ、文章にしている。その偽りのないひたむきさには、時代や境遇、性別をこえて、読み手の心を共振させる力がある。

本書は、歌人で細胞生物学者の永田和宏が、2010年に亡くなった妻・河野裕子と出会ってから結婚するまでを、二人が交わした手紙、当時の河野の日記、そして折々にそれぞれが詠んだ歌を軸に描いた作品である。

同じ著者による『歌に私は泣くだらう―妻・河野裕子 闘病の十年―』は、晩年の河野の闘病と死を描いた、胸を引き絞られるような壮絶な記録だった。では、本書がさわやかな青春記かというとそうではない。

当時、永田と河野がそれぞれに自死を試みていたことが本書で明かされている。互いにそれを告げることはなく、河野は生前、永田の自殺未遂を知らないままだったという。若い日の恋がときに死への傾斜をはらむこと、青春とは残酷で危うい季節であることに、多くの人が自身の過去を振り返りつつ、思い当たるに違いない。

〈陽にすかし葉脈くらきを見つめをり二人のひとを愛してしまへり〉

河野の初の歌集『森のやうに獣のやうに』にある歌である。河野は永田と出会う前に知り合った男性に心を奪われていた。永田は彼の存在を知っていたが、河野の没後に彼女の日記を読んだことで、二人の出会いの詳細や河野の懊悩の深さを初めて知るのである。

永田と河野が出会ったのは互いに二十歳のとき。もう一人の男性の存在を意識しつつ仲を深めていく時間の中には、若い恋の一途さと愚かさがつまっていて、映画のようにドラマチックだ。

しかし本当のドラマは、河野が永田を選び、恋愛が成就した後に始まる。一緒に生きていくことを決めてから結婚に至るまでの過程で、二人はそれぞれの現実とぶつかり、気持ちもすれ違う。私がひきつけられたのは、むしろこの時期を描いた部分だった。

〈私たちの間にあった、何年か以前の あのやわらかな空気のような 目に見えぬものは 一体どこに行ってしまったのだろう〉と河野は日記に書いている。それぞれの自殺未遂は、結婚を決めて以降のことだ。

読み終えて、著者はよくぞここまで正直に書いてくれたと思った。本書はきれいごとではない生々しい記録であり、二人の間のごくプライベートな出来事にも触れている。

〈「何ゆゑにここまで書くか」は、稿を進めつつ往々にしてとらわれた思いであったが、河野の日記や手紙をそのまま出す以上、少しでも脚色があってはならないし、伏せる部分があってはならないと、それは河野への責任の取り方でもあると思ってきた〉と「はじめに」にある。

河野の日記や手紙に見られる真摯さと熱量、誠実さと痛みを前にすれば、著者も正直に自分をさらけ出さないわけにはいかなかったのだろう。長い年月をへてその文章にふれたとき、改めてひとりの若い女性の愛情の深さと、それがほかでもない自分に向けられたものであったことに、畏怖に似た思いを抱いたのではないだろうか。

『歌に私は泣くだらう』で、臨終前の河野が、永田の頭を抱き寄せて髪を撫でながら、子供たちに「お父さんを頼みましたよ。お父さんはさびしい人なのだから、ひとりにしてはいけませんよ」と語りかける場面がある。

本書の冒頭の数章には、河野と出会う前の永田の幼少期が書かれているが、それを読んで、「お父さんはさびしい人なのだから」と河野が言ったことの意味がよくわかった。

実の母の記憶がなく、複雑な家庭の中で埋められない欠落を抱えていた永田。伴侶の中に存在する「さびしい少年」を、最後まで大きな包容力で抱きしめて生きたのが河野裕子という人だった。それは、出会ったばかりの若い日からもう始まっていたのだ。

二人でいるということの豊かさが、胸にしみとおるように伝わってくる、かけがえのない読書体験だった。

(かけはし・くみこ ノンフィクション作家)