書評

2022年5月号掲載

ノワール極上のエクスタシー!

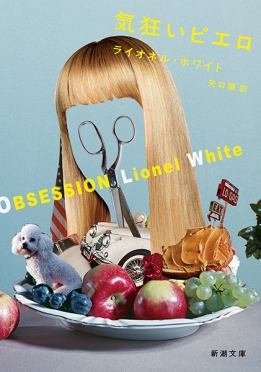

ライオネル・ホワイト『気狂いピエロ』

対象書籍名:『気狂いピエロ』(新潮文庫)

対象著者:ライオネル・ホワイト/矢口誠訳

対象書籍ISBN:978-4-10-240191-0

四月の映画興行の世界に久しぶりにジャン=リュック・ゴダールが帰ってきた。『気狂いピエロ』(十五日、2K版)、『勝手にしやがれ』(二十九日、4K版)の上映である。今回の上映にはうれしいサプライズがあって、何かというと『気狂いピエロ』の原作、ライオネル・ホワイトの超傑作ノワール『Obsession』(一九六二年)初訳刊行である。ライオネル・ホワイトの本邦紹介はまったくの不遇そのものといえたから、今回の事態はサプライズ以上の快挙、いや奇蹟といっていい。この僥倖に乗じて、スタンリー・キューブリックの出世作、『現金(げんなま)に体を張れ』(一九五六年)の原作『Clean Break』(一九五五年)の新訳を矢口誠訳/新潮文庫で連続刊行してほしい。はるかな昔、ハヤカワ・ミステリ『逃走と死と』として出たきりであり、この強奪犯罪小説はキューブリックが惚れ込むほどの映画的展開をそもそも備えている傑作なのだから。邦題はむろん『現金に体を張れ』で。

振り返ってみて、キューブリックにゴダールと、毛色のまったく異なる天才的な監督にピックアップされたことはとてつもない名誉であろう。監督自身からのリスペクトはゼロに近かったとしても。特にゴダールはかなり忠実にストーリーを借りたにもかかわらず、クレジットの返礼すらしていない。

一九六七年に上京したとき、筆者が遭遇した東京の若者文化(の一部)はゴダールの、というか『気狂いピエロ』公開の余韻を色濃く残していて、周辺では誰も彼もがゴダールの名前を口にする異様な状況であった。

原作はロリータ趣向らしいという、当時誰かから教えられた意外な言葉がずっと引っかかっていた。ゴダールの映画にはその気配はまるでなかったからだ。

数年前、町山智浩編集協力の〈映画と本の意外な関係〉(『kotoba』二〇一六年春号/集英社)で、未読の『Obsession』を紹介してみたいと思い立ったのは、ロリータ云々を不意に思い出したことにある。それは実際どのようなものか? 結論からいえば、魔性超え、最凶のロリータがそこにいた。

ロリータは、いうまでもなくウラジーミル・ナボコフの『ロリータ』に端を発する、スキャンダラスな快楽の符牒だ。ちなみに、紆余曲折を経てアメリカで刊行され、ベストセラーとなったのは一九五八年八月である。猛烈な読書家ライオネル・ホワイトが手にしないわけがない。まるで少女というか子供を思わせる、自称十七歳のアリスン(アリー)・オコナーの外見描写の惑溺性にナボコフ的な危険領域があらわれている。

「……なかでも印象的なのはその目だった。横長のアーモンド型で、瞳の色は信じがたいほど鮮やかなブルー。これまで見たことがないくらい長いまつげの黒が、そのブルーの鮮やかさをさらに際立たせている」。そして、声にかんしても次のように語るのだ。「……その声はハスキーな低音で(略)、実際の話、あれほどセクシーな声を聞いたことは、それまでに一度もなかった」。

ベビーシッターとして初登場するアリーは、売れない脚本家で無職状態の主人公コンラッド・マッデン(三十八歳)の目にまずこう映ったのだった。この出会いが、妻と子供二人を持つマッデンの人生を急転させ、退路は消え去る。

『ロリータ』といえば、冒頭のフレーズ、「ロリータ、我が命の光、我が腰の炎。我が罪、我が魂。ロ・リー・タ。舌の先が口蓋を三歩下がって、三歩めにそっと歯を叩く。ロ。リー。タ。」(若島正訳/新潮文庫)があまりに有名であろう。このフレーズの〈我が腰の炎〉、〈我が罪〉へのノワールな反応が『Obsession』といっていい。主人公のObsession(妄執)の対象たるアリーを性技、殺人技においてけた違いなおそるべき熟練者として、美しく幼い聖というか性なる怪物として描くことで、執筆、出版にあたってアンモラルの担保としたと思えるが、ローティーンからの性熟は隠しようもない。

〈ロ・リー・タ〉〈ロ。リー。タ。〉という喘ぎ(呼吸)の分断(・)、停止(。)がホワイトにとって閃きだったと推測するが、それが明かされるのは……。

主人公のコンラッド・マッデンともどもこの凄絶なヒロインに舞台として用意されているのは、それにふさわしいというべきか、酷薄なギャング・ワールドであり、なかでもたたみかけで迫力満点なのは、カジノからの現金強奪作戦の独創力である。一九五五年には、『Love Trap』、『The Big Caper』、『Clean Break』(前述のスタンリー・キューブリック作品の原作)とケイパー(強奪)サスペンスの名品を連発したホワイトにとって、このジャンルはお手のものなのだ。

甘美にしてほろ苦い残酷な名場面としてあげたいのは、カジノのダイニングルームでピアニストが演奏する〈アズ・タイム・ゴーズ・バイ〉だ。映画『カサブランカ』で有名なこの曲はある意味、『Obsession』の主題曲といってもいい。ラストで冒頭へ回帰するみごとな構成。そして仕掛けられたノワール極上のエクスタシー!

アリー=ロ。リー。タ。

(たきもと・まこと 映画評論家・編集者)