書評

2022年8月号掲載

死者から届く親しげな挨拶

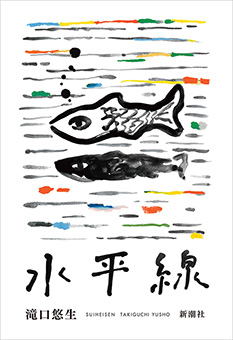

滝口悠生『水平線』

対象書籍名:『水平線』

対象著者:滝口悠生

対象書籍ISBN:978-4-10-335314-0

東京から千三百キロ南方にある硫黄島は、一九六八年にアメリカから返還されて以降、全島が自衛隊の管理する航空基地になった。もともと暮らしていた住民やその親族は、東京都の墓参事業の枠内で日帰りの訪問が許されるが、帰島はできない。

太平洋戦争末期の一九四四年、硫黄島には千人あまりの島民が暮らしていた。本土防衛の最重要拠点とされ陸軍が送り込まれてからは、徹底抗戦を想定した迷路状の隧道(ずいどう)が掘られ、司令部は地下に潜り、島は要塞化していった。

アメリカ軍の空襲が激化すると、島民の内地への強制疎開が決定する。しかし、十六歳以上六十歳未満の男性は現地徴用され、穴掘りや炊事など軍の雑多な作業要員として留め置かれた。

アメリカ軍は硫黄島を五日で制圧できると踏んでいたが、日本軍は地下要塞を拠点にしぶとく反撃し、一ヶ月を超える激戦となった。日本軍の戦死者は二万一二九人、アメリカ軍六八二一人。徴用された島民も百人近くが亡くなった。いまも一万柱を超える遺骨が硫黄島に眠っている。遺骨収集は断続的に行われているが、火山島である硫黄島の地下の気温は四〇度を超え、要塞が崩れ原形をとどめない区域も多く、困難を極めるという。

戦闘の一部始終についてはいくつもの記録や作品がある。とりわけ大きな話題になったのは、梯久美子著『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』と、本書でも触れられているクリント・イーストウッドの映画『硫黄島からの手紙』だろう。いずれも悲惨としかいいようのない戦場の実態を描きだし、「玉砕」の内実を明らかにしているが、島民について触れている部分はあるにせよ本筋とはなっていない。

『水平線』は、全島疎開を余儀なくされた島民と、その子孫のおよそ三代にわたる人生を描いている。二〇二〇年と一九四四年、このふたつの起点が楕円を描いて広がるのがこの小説の時空である。視点や人称もつぎつぎに転じる。著者の変幻自在な小説技法は、本作のモチーフが過去に向けて遡るばかりでなく、過去が私たちの現在に入り込んでくることを自然に導いて、そのリアリティを支える。過去はいつでもふいに現れ、何かを落としては、そこに静かな波紋を広げてゆく。

波紋をじっと見つめるのは、私たちと同時代の空気を吸う兄妹だ。強制疎開した島民の子孫である横多平(兄)、三十八歳と、両親の離婚により母の苗字を名乗っている三森来未(妹)、三十六歳。兄はフリーの編集者兼ライターだが今は休業中、妹はパン屋の店長、それぞれ単身者だ。

波紋とはなにか。強制疎開後に伊豆で始めた民宿から突然「蒸発」したはずの祖母の妹から、横多平に連絡が届くことであり、硫黄島で現地徴用され死んだとされる、血のつながらない祖父の末弟から三森来未に連絡が届くことである。怪異譚と読めないこともない。しかし彼らの調子には無防備なほど明るい親密さがあって、恐怖や驚きを与えない。この人には伝わると信じ、ここにやってくるからだ。死者を理解し想像するのではなく、死んだ者たちが生者を理解する。兄妹の人となりや感覚、考えかたが丁寧に描かれているから、死んだはずの者が親しげに近づいてくることを読者は半ば当然のように納得する。

硫黄島の自然や気候、特徴的な地形、水資源の乏しい土地で興された産業などが、戦前の暮らしとそこで生きる感覚とともに呼吸をするように描かれる。口にできない恋愛感情も、兵士になることを忌避するための秘密の行為も、たったいま自分が経験していることのように匂い立ち、耐えがたい痛みとなる。

激しい戦闘で潰される故郷を離れ、戦後を生きた祖父の晩年の感慨に、しばらくその先に進めなくなった。これは戦争経験者の誰しもが、その生死にかかわらずおもうことではないか。

「話していないことはたくさんある。話さなかったこともたくさんあるけど、それは誰かほかのひとが話すのかもしれないし、誰も話さないならそれでいい。仕方がない」

小説は書かないではいられない動機がなければ書けないというものでもない。しかしときに、書かないではいられない動機に衝き動かされて書く場合がある。本作はそのような作品であるにちがいない。傑作というほかない。ことばと記憶があるかぎり人は死なない、人は生きつづける。

(まついえ・まさし 小説家)