書評

2022年9月号掲載

特集 新潮クレスト・ブックス フェア

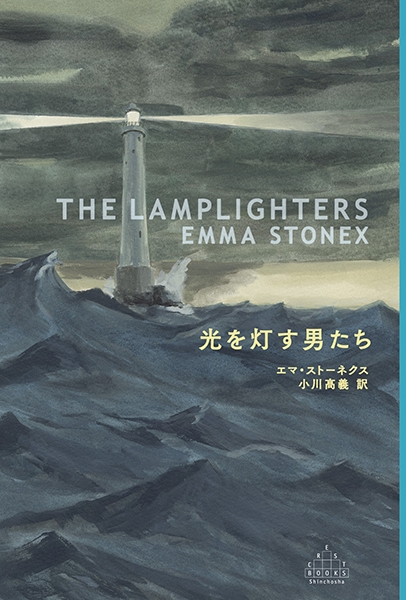

伝統の灯台奇譚に新しい解決

エマ・ストーネクス『光を灯す男たち』

対象書籍名:『光を灯す男たち』(新潮クレスト・ブックス)

対象著者:エマ・ストーネクス/小川高義訳

対象書籍ISBN:978-4-10-590183-7

本書には、モデルとなった事件がある。イギリスではかなり有名なもののようであるし、最初にこの事件のことを書いても、ネタをばらすなと作者は怒るまい。読者の楽しみを奪うことにもならないだろう。

また、たぶん欧米では、これまで多くの表現者たちがこの事件の解釈に挑み続けてきたのではないか。それほどまでにこの奇譚は好奇心をそそるし、クリエーターの想像力を刺激する。そこにいまひとつ、豊かで魅力的な解釈が加わったのだ。本書『光を灯す男たち』だ。

現実のその事件は、スコットランド沖フラナン諸島の中のアイリーン・モア島で1900年に起こった。ただし本書は、場所も時代も、アイリーン・モア灯台事件とは違えてある。

本作は、1972年、イギリス南西部ランズエンド岬沖の岩礁上の灯台で起こった、という設定だ。ネットで灯台のあるロングシップス島の写真を見ると、なるほど著者がここを舞台とした理由もわかる。灯台が建っているのは、「島」と呼べるほどの大きさもない(つまり灯台の外にも隠れ場所などない)岩礁なのだ。

アイリーン・モア灯台事件は、最近映画にもなっていた。2018年のイギリス映画『バニシング』だ。監督はクリストファー・ニーホルム。本作は刊行されたのが2021年だが、当然ながら、「解釈」はその映画ともまったく違うものとなっている。

それにしても、新年に近い冬のある日、北の海の岩礁の上に建つ灯台から、灯台守の男三人が消えた。内側からロックされた扉。日常生活が継続していた様子。事故や犯罪の痕跡はない。

何が起こった? なぜ彼らは消えた?

これ以上はないと思えるほどに極限的な密室空間、読書欲をそそる謎。しかも灯台は、分銅の重みでレンズを回転させるクラシカルな機械式だ。その構造や動き方を想像するだけでも、謎に「アナログ的な深み」が加わる。無機的な事故などではないという確信が深まっていく。

事件から20年経った1992年まで男たちは見つからず、何があったのか解明されなかった。92年になって、残された妻たち、若い見習い灯台守の恋人だった女性のもとに、小説家が接触してくる。事件について聞かせてほしいと。事件についての彼の執着も、謎として物語を駆動させている。

小説家の接触が、凍結されていた事件をもう一度融解させてゆく。生き残った妻や恋人の回想。彼女たちの事件への距離。思い入れの濃淡。

当事者たちが過去と20年後を行き来して語ることで、読者は最初想像もできなかった方向から、事件の様相を見るようになるのだ。

やがて三人称で、消えた男ひとりひとりの、灯台守としての生活が、またその事件前後の緊張感漂う日常と、ほかの灯台守との関係が記述されていく。

それは客観性のある描写なのか? それとも作中の小説家が提示する、新しい仮説なのか。

読者は記述の仕掛けまでも探しつつ、このサスペンスフルな物語を読み進めることになる。

作者が、アイリーン・モア灯台事件をそのまま小説化するのではなく、わざわざ1972年の事件として書いた理由も、読書を進めるうちに、沖の海霧が薄れてゆくように見えてくる。

作者は、19世紀の英国労働者階級の男たちの物語ではなく、現代人が遭遇した事件として、設定する必要があったのだ。ただし、記憶の凍結が融解され、その解釈が仮説として受け入れられるだけの時間が経っていることも要件であった。

息苦しさを感じつつ最後の一ページまでを読んで、読者はようやく自分が北海の岩礁上の灯台から外に出たことを意識する。設定こそ密室もの本格ミステリーそのものであるが、読後、自分はまぎれもなく現代を生きる読者にとっての「恐怖」の物語を読んだのだと理解する。

そして書を閉じるとき、読者はいまいちど、その灯台が何の象徴であったのかと、荒れる海に規則的に光を回転させる灯台の姿を思うのだ。

(ささき・じょう 作家)