書評

2023年5月号掲載

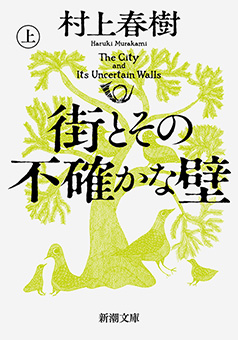

村上春樹『街とその不確かな壁』刊行記念特集

線がざわざわと動きだす

装画の銅版画をめぐって

対象書籍名:『街とその不確かな壁』

対象著者:村上春樹

対象書籍ISBN:978-4-10-100178-4/978-4-10-100179-1

ぼくはいつもきっかけが創造できない。だから絵を描くときの出だしは自分から創造せずに、ストックしているテクスチャーや気になる模様のマチエールを置いてみることからはじまる。絵を描くというよりも、絵を作る気持ちでコラージュするみたいに、積み木をつみ上げて構築していく感じに近いかもしれない。そこに新たなマチエールや線を足しては引いてを繰り返していく。

そのうちときどき、面白いものが現れたと興奮する。でも、朝起きて見るとぜんぜん違うと頭を抱える……。ちょっと気分を変えて、小説に登場する具体的なモチーフを置いてみる。

針のない時計台、輝かしい金色の毛に覆われた単角獣、一本の美しい川とそこに架かるアーチ型の石造りの橋、曲がりくねった石畳の通り……。小さな光がなかなか現れてくれない。いったいどこが終わりでどこへ行けば正解に辿り着けるのか、物語の中で迷子になっていつまでも彷徨い続けてるみたいに。心細い気持ちを抱えながら、不安でたまらなくなってくる。

そんな日々を何日も繰り返して、ふと、ひとつの形を画面に置いてみる。それはドットが密集した壁のような家のような生き物のような不思議で抽象的な形だった。すると突然、妙な魅力が生まれた気がした。

上手く言えないけれど、それまでの絵はふわふわと画面から不安定に浮いていたのに、その形が置かれた瞬間、そこに根っこが生えたのだ。力強くもあり奇妙なユーモアが見え隠れしてる。

ようやく掴んだこの奇妙な魅力が逃げてしまわないように、必死で捕まえながらまた積み木をつみ上げていく。この密集したドットに不思議と吸い寄せられるようにして、他の形が自然に向こうから近づいてくる。一つ、また一つ……。最後に女性の姿を中心に置くと、やっと絵に命が生まれた。というか、ずっと足りなかった欠片がようやくあるべき場所にはまった感じがした。

こうしてぼくは版画の下絵を、金の箔押しになるカバーがどう見えるのか確認するために、何度も白黒を反転させながら描いていった。積み木をつんで、白黒を入れ替える。線をいれて、また積み木をつんで、また白黒を入れ替える。同じ絵なのに反転させると全く違う印象になる。白と黒、表と裏……繰り返される反転作業を続けているうちに、表裏一体の現実と非現実の世界を行き来するこの物語と響き合って、いつのまにか少しずつ今のぼくと混ざり合っていくようだった。どちらが物語の世界でどちらが現実なのだろう……?

疾走するような制作のなかでだんだん周りが見えなくなって浅い眠りの日々が続いた。

そのせいで、制作の過程は記憶がぼんやりしていて正確には覚えていない。本当のことを言えば、なんだか自分が作ったような気がしなかった。終わりのない旅に悪戦苦闘していたはずなのにあっさりゴールしたような、気がついたら突然ぽろっと転がり落ちて出てきたような不思議な感覚だった。まるで他の誰かの手を借りて出来上がったみたいに……。『街とその不確かな壁』のために作った銅版画は、イメージがまるで生きていて、膨らんでいくような、詩的な絵にしたかった。その人が見るたびにドローイングの揺れる線がざわざわと動きだして、奇妙な形は意味をもったり、ときには意味を失ったりしながら、印象を変化させてくれる生き物のように。それがぼくが体験したこの物語だったから。版画は作ったその人の気持ちも一緒に刷りあがると思っている。この版画に残った痕跡がどこかで誰かの心をそっと揺らして、小さな入り口の一つになってくれればいいなと思った。

今、完成したばかりの本を手に取ってそっと撫でてみる。本棚に飾ってゆっくり眺める。吸い込まれるような真っ黒なカバーの中で、絵が金色に反射する。これ自分が描いたのかな? と実感が湧かずにいると、インクで汚れた作業机の上で刷られたあとの銅版が鈍く光っているのが見えた。

(ただ・じゅん 版画家/イラストレーター)