書評

2023年8月号掲載

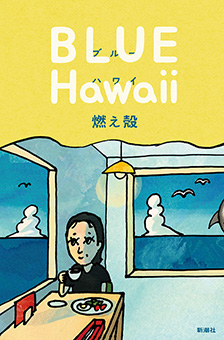

燃え殻『ブルー ハワイ』刊行記念特集

こういう走馬灯がいい

対象書籍名:『ブルー ハワイ』

対象著者:燃え殻

対象書籍ISBN:978-4-10-351014-7

死に際に見る「走馬灯」のエピソードって、どうやって決まるんだろう。思い出や記憶のことを考えるとき、ぼんやりとその不思議について思いを馳せてしまう。ラッキーなことに、まだ私は死にそうになったことがなく、走馬灯のように記憶が蘇る現象はマンガや映画の中でしか見たことがない。私が人生の最後に見る走馬灯には、どんな思い出が出てくるんだろう。幼い頃から順に、特に覚えていることのハイライトが浮かび上がってくるのだろうか。心に強く刻まれている感動や後悔がよぎるのだろうか。

燃え殻さんのエッセイ集『ブルー ハワイ』には、さまざまな思い出の話が出てくる。黙って煙草を吸わせてくれた刺青の男性。「はい百九十万円」と朗らかに笑う駄菓子屋の店主。レインコートをかみちぎる愛犬。自分宛ての手紙のように打ち上げられる小さな花火。そのほとんどが、普段は記憶の底で眠っている。それが現実のふとした瞬間に、さまざまな出来事をきっかけに記憶の表面のところまで浮かび上がってくる。実家の物置きから見つけたおもちゃのほこりを払うように、燃え殻さんはそれまで忘れかけていた懐かしい出来事について優しく語る。

「僕が憶えているのは、実際にあったことの一割以下な気がする。ほとんどのことは、思い返す間もなく忘れていっている。それは仕方がないことだし、そうしないと生きていけないが、たまにすこし淋しくなる」

この一節に、強く共感した。

忘れられない出会いや、心に強く残っている出来事。そういう一割の思い出にすがりたくなって、でももうそれが手の届かない過去であることに切なくなって、泣きたくなる日がある。過去にあった素晴らしい出来事は、本当にあった出来事なのか。都合良くつくった偽の記憶なんじゃないか。そんな風に疑えど、私達は、それを確かめる術を持たない。忘れたくないと強く願っても、どうしてすべて憶えたままでいられないんだろう。いつでも今しか生きられない私達は、過去や未来に心を奪われながらも、必死に目の前の日々を生きている。もらった優しさや愛情をこぼしながら。それが切なくて、抗いたくて、歌人である私は短歌を作っているところがある。

『ブルー ハワイ』を読了した瞬間、私の胸には安堵が広がった。書くことでようやく浮かび上がってくるようなたくさんの些細な出来事に支えられて、みんな生きているのだと信じられたからだ。小さな遊園地の夕方のパレードのように、次々と登場する過去の記憶、懐かしい出会い。当時はさほど大事ではないと思っていた出来事や、トラブルだって、時間が経てば愛しい思い出に変わっている。強く強く憶えている一割の記憶と、忘れてしまった九割の思い出。後者の方にこそ、過去に戻れない私を励ましてくれる何かがある。

私の大好きな映画『千と千尋の神隠し』の中で、銭婆はこんなセリフを言う。

「一度あったことは忘れないものさ。思い出せないだけで」

思い出せないだけで、あったことは消えない。たとえ忘れかけてしまったとしても、それは私の中で眠り続けて、また思い出してもらう時を待っている。

「もしも走馬灯を見るなら、私が見る走馬灯はこういうのがいい」と『ブルー ハワイ』を読んで思った。自分の一生を振り返るときに思い浮かぶ記憶の数々が、こんな風に優しかったら、悔いなく潔くこの世を去れそうな気がした。

……ちなみに。調べてみたのだが、走馬灯は死ぬ間際に必ず見られるものではないらしい。見られるのは突然死のケースに多いそうだ。死を確信した極限状態に陥ると、助かりたい一心で脳が助かる方法を検索する。それによってさまざまな記憶があふれかえるのだという。走馬灯に謎の憧れを抱いていた私はショックを受けた。思い出のベストムービーみたいな、そんな穏やかなものじゃないらしい。一番走馬灯を見る確率が高いのは溺死らしい。やだ。溺死、したくない。

思い出のベストセレクションは自分で作るしかないみたいだ。だったら、これからも些細な幸せや忘れたくない日常について、できる限り書き残していきたいと思った。

(おかもと・まほ 歌人)