対談・鼎談

2023年8月号掲載

『熟達論―人はいつまでも学び、成長できる―』刊行記念対談

身体を通して学ぶおもしろさを読む

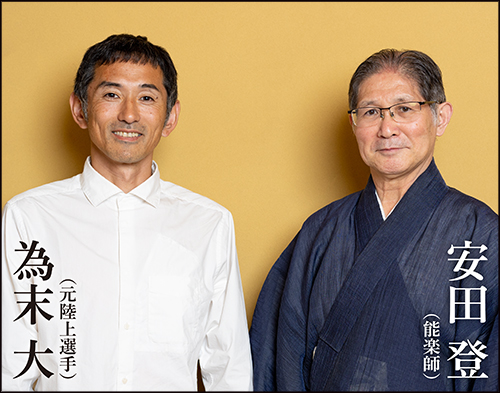

為末 大 × 安田 登

「走る哲学者」が半生をかけて考え抜いた学びの方法論は、ジャンルを超え、650年続く能の演者と共鳴する。

正解のない世界で経験と思考を往還しながら到達した極意とは。

対象書籍名:『熟達論―人はいつまでも学び、成長できる―』

対象著者:為末大

対象書籍ISBN:978-4-10-355231-4

安田 もう、二回も読み返してしまいました、この『熟達論』! 何度も読み返せるよい本ですね。

為末 ありがとうございます。長く陸上競技をし、引退してから十年、私にとっての集大成となる一冊です。

安田 陸上競技やスポーツとは違う他の分野でも通じるテーマですね。何かを学び「熟達」という究極の状態に至るまでを五段階「遊(ゆう)」(不規則さを面白がる姿勢)、「型(かた)」(思考や行為を変える習慣)、「観(かん)」(視覚のみならず全身で行う観察行為)、「心(しん)」(無意識で中心を取り、自在に動くことで個性の表現が可能に)、「空(くう)」(自我がなくなり、解放されて自他が曖昧に)に分けて、為末さんがご自分の経験と発見を通じて模索していく。

「空」の段階は世阿弥が書いた『遊楽習道風見』とも通じますし、「型」についても膝を打ちながら読みました。

為末 この本は能を意識して書いたところもあって、ぜひ「型」については伺いたかったんです。これまでに「型は必要ですか」と何度聞かれたことか。

最初は「型」と模倣ばかり

安田 私が能の世界に入ったのは、高校教師を経て、二十代後半です。稽古を始めて、舞台に上がるまでが長かった。とにかく、型の稽古を繰り返しました。

能でいうと、「型」とは舞などの動きや所作のことで、無意識にこれができるようになるまで稽古をします。

為末 「型」と一言で言っても、それぞれの分野で違う内容ですしね。

安田 観察と再現については「観」のところで書かれていましたね。模倣したい相手を観察しながら、動きが同じになるように意識する部位を変える、とある。しかし、能の稽古では鏡を使わないんです。

為末 それでは、師匠の真似をひたすらするということですか?

安田 師匠が手を挙げたらこちらも挙げる。プロプリオセプター(固有感覚受容器)の感覚です。でも、同じ動きをすればいいというわけではありません。

為末 最初の段階では、見たままにしかできないから混乱しますよね。

安田 その混乱も稽古なのですが、師匠の考え方や感じ方を身につけることが「模倣」であって、形を模倣するのとは違うので、そりゃ大混乱です。でも、そのまま十年以上も混乱しながら模倣が身に付く過程をゆるゆる楽しむ。ストレスもありますが(笑)。

為末 十年ですか。引退してから、この本を書き始めるまでと同じ年月です。

安田 実は、弟子になりたいという人と事前に約束するのは、「十年間辞めないこと」です。辞めようと思うのは、疑問を感じるからです。でも十年以内の疑問なんて大したことがないものです。十年間は、僕がいいというまで質問もしないでもらいたいくらい。

為末 まさに丸呑みするんですね。第二段階の「型」で書いたのと同じです。マニュアルに落とし込んで丁寧に明文化するのとは違う世界ですね。

安田 最初のうちは、模倣で師匠に到達しようとします。不安を感じながらも自分が変わっていくわけです。

為末 見えるそのままではない?

安田 最初に師匠とテレビに出た時に、後で叱られたんです。理由は師匠と同じように歩いたから。「お前と俺とでは体型が違うだろう。同じ足運びになるわけがない」と。師匠との間をキープするのは大事ですが、足を合わせるわけではない。

為末 内側の力の入れ具合とか。でもそれは見えないですよね。

安田 そもそも、師匠は舞台に上がるまで「それでいい」とは決して言いません。当日の朝の稽古でもダメ出し。

為末 迷いが出ませんか?

安田 出ますけど、ダメ出しが繰り返されると麻痺します(笑)。型を繰り返しつつも、わからない感覚のまま舞台に立つんです。

為末 型が身体に入っているからできることですね。でも、能は、一回公演が多いのに、全体がよく合いますよね。

安田 普段の演目は、シテ、ワキ、囃子方はそれぞれ体に入っていますから、簡単な打ち合わせだけで合わせられます。ちなみに「打ち合わせ」の語源は音を合わせることで、このことです。四十五分前に急に代役を振られたことがあります。稽古もしたことのない演目で、詞章もその場で覚えた。動きはアドリブでしたが型があるからできる。

為末 無意識でできるように、型があるんですね。でも、スポーツでは、むしろ型が入っていると個性が無くなると言われます。どう思われますか?

安田 ロボット工学の石黒浩さんと人工生命研究の池上高志さんが、人間が機械に人間らしさを感じるポイントを研究するために開発した、「機械人間オルタ」というロボットがいます。思考実験として、完璧なAIの仕込まれたオルタと人間の生身を持つ僕、安田が、同じ能の稽古をした場合を比較しました。

為末 ご著書の『能』(新潮新書)にありましたが、最先端の研究に能がつながるのは興味深いですね。オルタと勝負すると、単純な記憶力と体力では、安田さんが負けそうですが……。

安田 そう、一週間に毎日二時間、師匠に習うとして、オルタはすべてを覚えていますが、僕は後半から疲労で記憶力が落ちて、物覚えも悪くなる。繰り返していくと、差は広がるばかり。間違えて僕は怒られます。しかし、その穴を僕は自分のリソースで埋めていく。

為末 ご自分の中にある何かで。

安田 最初はそのリソースが弱いのでダメですが、だんだん何とかなるようになります。そして、師匠も常に変わり続けています。ですから、もし途中で師匠がいなくなったら、オルタは「師匠マイナス1」で止まってしまいます。しかし、人間である僕は自分のリソースを使って、師匠とは違う芸風を作っていく。その違いがあります。

為末 師匠の真似そのままのオルタと、真似て自分らしさが漏れ出ていく安田さん。十年続けると、変わりますね。

安田 稽古を続けると、自分らしさのようなものは隠し切れません。それが人間なんです。だから、わざわざ個性などを強調しなくてもいい。強調したものなんて表層的で、つまらない。

為末 表情をつくる際に、顔を大げさに動かすよりも、無表情の顔のどこかをちょこっとでも動かす方が「らしさ」を感じるように思います。装飾を省いた、オリジナルになる。

安田 三十代の頃にある演目をやることになったものの、本当にできなくてストレスだったんです。師匠は一度もいいなんて言わないし、吐いてしまうほど。でも、最後に舞台に出るときに師匠が「暴れてこい」と背中を押してくれました。重い圧がバーッと解放されましたね。気持ちよかった。

為末 演じられていて、いい時と悪い時、どんな感覚の違いがありますか?

安田 自分が「いい」と感じる時はだいたいがよくないんです。何をやったか覚えていない時の方が後からよかったと言われます。お客さんもよく見てくれているんです。「観」で書かれていましたが、大事なのは内部から自分を見る視点だけではない。

為末 「離見(りけん)の見(けん)」と世阿弥は言いますよね。自分を離れて観客の立場の視点で見ることだと理解しています。

自ら器になってしまえばよい

為末 ベストタイムにひたすら向かっていく陸上競技は、いろいろな要素を最適化してばかりなんです。能のような、頭の中のイメージを表現する演技に正解はないから、最適化は難しいですよね、ある位置に向かって一直線に行くということがないでしょうし。

『熟達論』では、最初は欲を出していろいろな例を出していたのですが、結局は、自分の身体で得た感覚と、それをとにかく落とし込んで深める行為、経験と思考を行き来するしかありませんでした。安田さんの師匠がおっしゃるように、正解のない世界を極めていくのが能ですよね。書き始めるときは、世阿弥の『風姿花伝』を意識していたのですが、五段階でひもとけるのかどうか。

安田 私は、とても近いと思いました。『熟達論』の五段階の最初が、感覚的な「遊」で不規則さを面白がることから始まり、自我のなくなる「空」で、制約から解き放たれて終わる。これは、僕には腑に落ちました。例えばこの十畳ほどの畳の部屋があり、私たちはそこにいますが、大事なのはこの部屋の壁や畳や天井ではなく、何もないここ、この空っぽの空間である部屋なんです。

為末 自分を空っぽにするんですね。

安田 先程ちらっと触れましたが、『遊楽習道風見』という、芸を習得するまでを世阿弥が哲学的に語った能楽論書があるんです。この本、今ではあまり読まれていなくて、もったいないんですけどね。そこでは、最後は器になりなさい、とあります。

為末 空にして、ありのままに受け止める、のでしょうか。

安田 そうです。自分の体を天下の器、広大無辺の空洞にして演じろと。桜の花は解剖してもそこに色はない。その花は、春の空という空間に咲くからこそ花だ、というのです。

為末 私は「空」を「ZONE(ゾーン)」とも呼んできましたが、自分もその空間になってしまうことですね。身体に意識を明け渡してしまう。ですが、こう演じたい、といったエゴが邪魔になる時はないんでしょうか?

安田 空間に一体化する前の、前段階として必ずエゴは出ると思います。仏教用語ですが、色即是空、この世のものは仮のもので、本質は「空」にあって、変わりゆくものだということ。そう、自分も変わるからいいんです。

為末 スポーツはそもそもの成り立ちからして、西洋に源流があるので、目標設定が重視されている世界なんです。最後まで諦めずに頑張る、目標を持ち続ける、自分を失わない、といった表現が多い。でも、僕のこれまでの経験からすると、そこがスコンと抜けてしまう方がよく走れました。評価なんて気にせず、自分と他者の区別もなく、自分不在になる方が結果が良かった。

東西を超えた思考へ

安田 「空」の状態で競技で走る、あの体験の描写は迫力がありました。

為末 自分が「空」を感じたのは、これまで三回です。メダルを取った世界選手権(2001年と2005年)の二回と、2008年の日本選手権です。ただ、競技人生を振り返ると、日本の根性論が嫌になり、離れてアメリカに行っても、個別の技術論に入って人間性をあまりにも顧みないので、疑問を感じました。速く走るという目標の下で、いつも東西のやり方の狭間で悩んできた気がします。

安田 アムステルダムで、プロのダンサーたちに三日間の能のワークショップをやったんです。最初に、「拍子」はリズムではない、「節」はメロディーではない、それが何かはこの三日で体感しろ、と。でも、欧米では、必ずそれを言語化しろという人が出てきます。

為末 日本と逆ですよね。西洋では必ず定義する。いや、西洋に限らずいまや現代人の癖かも。何かを定義し、指し示し、説明して順番を教えて、という作業にばかり慣れてしまっています。

安田 能楽師は真逆の稽古を受けてきているので、定義づけをしないし、相手が混乱していても気にしないのかもしれません。ショートカットを教えると、むしろその真理から遠ざかる可能性がありますしね。だから、三日間のワークショップも、プロでしたし、脱落もなく、一方で最後までわからないとは言いつつも、何かありそうだからまた教えてくれ、となりました。

為末 東西問わずに伝わるものは伝わるんですね。

安田 最初から脱落しない約束でしたしね(笑)。でも、その約束があると好きなことができます。ただ、それが難しくなっているのは確かだと思います。

為末 スポーツでも同じです。科学の世界もそうですが、なんでも言語で定義し、目的を持つ方向に向かう。

スポーツは、発展し、明文化できるようにはなってきています。とはいえ、結局のところは体験するしかない。信じてやってみてもらうしかない、というのは最後まで残りますね。

安田 その体験がこの本にはよく書かれていますよね。身体性から今の社会はどんどん離れていくので、何かしら不安を感じる人は立ち返ったほうがいいと思います。ただ、最近考えているのは「身体」と「身体性」を分けたほうがよいのではないかということ。

為末 身体とは、まさに自分の皮膚に閉ざされた身体のこと。「身体性」は物理的な範囲を超えた、たとえば役者なら舞台、競技者ならハードルやトラックまで、もっと開かれて、環境まで含むことが多いですね。

安田 身体からは自由になりながら、身体性に根差した思考が必要ですね。為末さんの言葉は、身体性で書かれているから、肉体を超えて、ほかの分野にも通じる話なんだと思います。読書会をしたいです。

(ためすえ・だい 元陸上選手)

(やすだ・のぼる 能楽師)

最新の対談・鼎談

-

2025年6月号掲載

万城目 学『あの子とO』刊行記念

ゴッドファーザーにご挨拶

あの子とO

-

2025年6月号掲載

特別対談

消化器内科医兼小説家の二刀流対談

受け手のいない祈り

-

2025年4月号掲載

西岡壱誠『それでも僕は東大に合格したかった─偏差値35からの大逆転─』、池田 渓『東大なんか入らなきゃよかった』文庫刊行記念

いつか、東京大学で

それでも僕は東大に合格したかった―偏差値35からの大逆転―(新潮文庫)

東大なんか入らなきゃよかった(新潮文庫)

-

2025年3月号掲載

こいしゆうか『くらべて、けみして 校閲部の九重さん2』刊行記念

校閲者たちかく語りき

くらべて、けみして 校閲部の九重さん2