書評

2023年8月号掲載

熱きロマンティストたちと峰の彼方へ

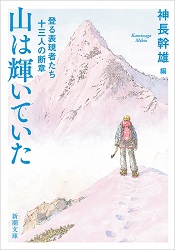

神長幹雄編『山は輝いていた 登る表現者たち十三人の断章』

対象書籍名:『山は輝いていた 登る表現者たち十三人の断章』(新潮文庫)

対象著者:神長幹雄編

対象書籍ISBN:978-4-10-104611-2

いきなり私ごとの話で申しわけないが、私は役者稼業をやりながら、山と海両方で遊んでいる。子供の頃、大分県の山も海もある環境で育ったせいか、どちらも大好き人間になってしまった。いまでは、一年の半分を山、半分を海に費やしている。そこで、ふと文学を思い起こしてみた。山には多くの文学が生まれている。小説、紀行文、エッセイ、詩や俳句と、本屋の棚にはずらりと上下左右に広がっている。ところが海はどうだろう? 海で遊ばせてもらっている人間としては、なさけないほどの読み物の少なさに驚く。これはどういうことだろうか。あえて、むりやりこう断言してみる。

「山はロマンティストになり、海はリアリストになる」

――おそらく、死生観がかかわっていると思われる。山で訪れる死は、ジワジワとやってくるものが多い。突然の滑落以外では、死に至るまでに残された時間がそこそこある。そこで、恋人や家族にフミをつづったり、最後の想いを書き残したりできる。ところが海においては、常に《溺れる》というサドンデスが待っている。「恋人よ」などと悠長な時間は与えられない。

つまり、山ビトは心のどこかにジワジワとした死への予感を感じながら、山行を重ねているうちに、ロマンティストの扉を開いている。対して海ビトは、いつやってくるか分からない溺れる恐怖に打ち克つために、リアリストにならざるをえない。今をしっかり生きるという訓練をしているようなもの――と、山に文学が多い理由を私なりに述べてみた。

現代では、好きな山を「登った気になる」為には、ちまたにあふれる映像を観ればよい。写真も豊富である。ところが、ちょいと前の時代には、読み物に頼るしかなかった。文学は想像を刺激し、自分なりの解釈ができ、「わたしの山登り」として疑似体験をしたものだった。それこそ、山の文学の大御所たちのなみなみならぬ筆さばきに魅せられ、はるかなる疑似稜線をたどっていたものだ。

さて、この本の話をしよう。もしその大御所たちが、次々に登場してくれたらどうだろうか。目次をひらいて、まず声をあげた。「スター選手がずらりじゃないか」。トランプで言えば、エースやキング、クイーンをずらりと並べ、はてはジョーカーさえ登場させている。初めて読む文章もあれば、その昔テントの中や山小屋で読んで嵐のような感動をおぼえたエッセイすらある。

スポーツに例えると分かりやすい。ファンは、並みいるスター選手を一堂に集めたくなるものである。たとえば野球では、長嶋を筆頭に、王、野茂、イチロー、松井ときて、やはり大谷を並べて、にやにやしているのが好きだ。現役を退いただの亡くなっただのを超越した存在に、うち震える。さらにスポーツは、ただ観るだけでなく、解説こそが重要となる。それも実況解説のあとの、後日解説にファンは身をのりだす。「あの一球は、そういうことだったのか!」。数十年前の真相を知らされて、涙するときさえある。スポーツ記者や解説者が長年、選手につきまとうが如く密着し、あれやこれやを訊きだしてきた努力が、今になって選手のヒストリーとなって甦るのである。

これは、小説や紀行文にもあてはまる。たんに名文と呼ばれる作品を集めたとしても、それは、スポーツにおける名場面集と同じで、解説がなければ、ただ読み流される可能性がある。この本は解説にこそ真意があるとみた。原作著者の書いた背景やこころもちを、ときに本人が語るかのように表してくれている。章が進むにつれ、はっしと左の手の平に右手のコブシを打ち付ける瞬間もある。そして今、私は解説の解説を書くというきわめて稀な作業をしている。これだけでもユニークな本と言えまいか。

やはり、ロマンティストの塊りのような方々の熱き想いは、我々を峰の彼方へ連れていってくれる。山が輝いていたのは、あの方たちがいてくれ、文をつづってくれたからなのかと、今にして思う。ロマンあふるる本は、ロマンのペンを握る方に説きあかされ、ロマンという言葉をてらいもなく口にできる読者によって、未来に語り継がれると信じている。

(いしまる・けんじろう 俳優)