書評

2024年10月号掲載

自分のアイヌの時間が流れ始める

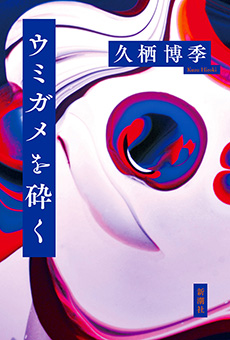

久栖博季『ウミガメを砕く』

対象書籍名:『ウミガメを砕く』

対象著者:久栖博季

対象書籍ISBN:978-4-10-355781-4

この数年、アイヌを描く作品が増えている。大ヒットした漫画を始め、メジャーな賞を獲った小説、佳作のフィクション映画や評伝映画やドキュメンタリー映画等々。

それらの多くで、アイヌ文化の世界観が再現され、その魅力が謳われ、また現代のアイヌ系の若者が葛藤のすえに、もはやほぼ消えようとしているアイヌ文化の担い手としての自覚に目覚めたりしている。

ずっとその存在が抹殺されてきたのだから、ようやく意識されるようになったことは当然の変化といえるし、アイヌに対するヘイトスピーチも激化している中で、押し返すようにアイヌ文化が受容されていることは歓迎すべきだと思う。

それでも私はかすかに違和感を抱いてしまうのだ。三島賞候補の表題作「ウミガメを砕く」を読んで、私は自分の違和感の正体を理解した。

語り手である「わたし」=「夕香」は、北海道沿岸の街に暮らす三十代の女性で、生まれたときから居場所はないと感じている。親の転勤による引っ越しを繰り返し、小学校五年で定着するも中学卒業まで同じ相手から過酷ないじめを受け続け、非正規職員として勤めた病院もすさんだ人間関係に耐えられずに辞め、何もしていない現在は親との折りあいが悪い。

にもかかわらず、自分の存在を強く決めつけてくる属性がある。祖父がアイヌなのだ。祖母や母は和人であり、祖父は亡くなっているし、父はアイヌの出自をほぼ口にしなかったせいもあって、夕香は自分がアイヌであるというアイデンティティを持っていない。

問題は、父の姉であるおばの春呼が、アイヌとしての誇りをしっかりと掲げて、夕香に接してくることだった。自分をアイヌだと感じられず、そもそも居場所がないうえにアイヌだと公言したらますます疎外されると恐れる夕香は、いつも春呼おばから咎められている気がする。どこにも行きつかない空虚に陥った夕香は、「あとは死んでゆくだけの静かな時間」を生きている。

そんな夕香に、転機の一日が訪れる。

その日は明け方に大きな地震があり、街が停電した。そのために屋外から人が消えた日暮れ時、夕香は長年抱えていた、ウミガメの剥製を公園に捨てたい気持ちを、実行に移す。

ウミガメの剥製は、約二十年前に祖父がどこからか持ってきて、祖父の死後も捨てるに捨てられずにいたものだった。この日、アイヌの血のことは忘れると決意した夕香は、祖父の存在を代理するかのように感じていたウミガメの剥製を、かつて運河だった公園に捨てることにしたのだ。運河だった時代、そこには住民たちがゴミを捨て生活排水を流したため、公衆衛生の観点から埋め立てられて公園となった。夕香にとって元運河の公園は、人々が不燃性の厄介事である「燃えない面倒」を捨てる場所だった。

夜になって明かりのほとんどない公園に着き、電気が「文明世界の時間そのものを動かしている」ことを痛感したとたん、停電で時間の止まったせいで、「現在の輪郭がいくらかほどけたところに過去がまぎれこんでくる」。運河は水を取り戻し、不燃性の過去が洪水となって流れ込んできて、夕香は自分のさまざまな過去に襲われ、つかの間生き直し、そればかりか他人や土地の記憶にも侵食され、人間を離れてオオワシや牡鹿にもなりかわったりする。

そうして春呼おばの内面にまで想像が肉薄したところで、夕香は疎遠になっていたおばに電話をする。その結果、おばとウミガメの剥製との思いもよらぬ関わりが明かされ、夕香は時間の流れない空虚の澱みから引き上げられる。

日本社会には、自分がアイヌの末裔であることをもはや知らずに生きている人たちもたくさんいるし、知っていても夕香のように何を受け入れてよいのかわからず、誰ともそのことを共有できずにひっそり抱え込んでいる人たちも少なくないだろう。そういう人たちにとって、民族の誇りを持つことばかりが寿がれるさまは、ある種の暴力でもありうるのではないかと私は感じる。

言葉で説明するとどこか実感と異なってしまうその曖昧で繊細な引き裂かれを、とても慎重に丁寧に、何とか文字にしてみようと手探りするこの作品が本になったことこそを、私は寿ぎたい。

同様のモチーフをより大きなスケールで描くことに挑んだデビュー作「彫刻の感想」も、著者の志に呑み込まれる。

(ほしの・ともゆき 作家)