書評

2024年12月号掲載

企みの壮大さ、人間愛の揺るぎなさ

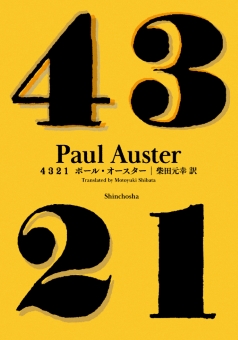

ポール・オースター、柴田元幸 訳『4 3 2 1』

対象書籍名:『4 3 2 1』

対象著者:ポール・オースター/柴田元幸 訳

対象書籍ISBN:978-4-10-521722-8

小説とは多くの場合、誰かの人生を書くものだ。そしてその誰かがどんな人であれ、人生とは一回きりだ。

もし主人公があそこで角を左に曲がっていたら? 想像力豊かな作家の目には、その分岐点から派生したかもしれない別の人生がいくつも垣間見えるにちがいない。とはいえ、リアルさを重視して小説を書こうとするのなら、どれかひとつの人生を選ばなければならない。

でも、誰かについてありえたかもしれない4種類の人生を全部リアルに書くことはできないか? そんな離れ業をやって見せたのが、ポール・オースターの『4 3 2 1』なのだ。

主人公はアーチー・ファーガソン。1.0という章で、ファーガソンが生まれ、彼の人生が始まる。1.1では、彼の父が兄たちと経営していた店が全焼する。1.2でも、この出来事は描かれているのだが、1.3の終わりに至って、あっと驚かされる。父の店は全焼するのだが、父は火災に巻きこまれて命を落とすのである。ところが、続く1.4では店は焼けず、前章では死んだはずの父は成功した家電チェーンの経営者として健在なのだ。

そのとき読者は理解する。この小説は同じファーガソンの4つのありえた人生をパラレルに描いているのだと。つまりファーガソン1の人生を辿りたければ、1.1、2.1、3.1……と読み進め、ファーガソン3の人生に関心があれば、1.3、2.3、3.3……と読んでいけばよいのである。

ファーガソンはユダヤ系移民の子孫で、オースターよりひと月あとの1947年3月に生まれている。ニューヨークとニュージャージーで成長した彼の伝記的なプロフィールは、作者オースターのそれを大いに想起させる。コロンビア大学への進学、フランス滞在、子供のころのサマーキャンプでの落雷といった、オースターの読者にはなじみ深い細部が、4人のファーガソンの人生にはちりばめられる。何より新聞記事であれ翻訳であれ小説であれ、ファーガソンらの人生にとって、〈書く〉ことは大きな場所を占めている。

これらファーガソンの人生の4ヴァージョンのどれにおいても、身体、とくに性の目覚めや欲望、肉体的な苦痛や快楽の描写は精緻である。また、それぞれのファーガソンは過去のさまざまな文学作品や映画作品と豊かな出会いを重ねていくが、ときに人物たちを通してオースターが自らの文学・映画体験について自在に語っているように読める(随所で雄弁に語られるスポーツについても同じことが言える)。こういった部分には、本作の直前に刊行された自伝的二作品『冬の日誌』『内面からの報告書』の執筆経験が大いに活かされているにちがいない。両作ではひとりの人間(つまりオースター自身)を形作る身体的および知的な記憶が微細に掘り起こされているからだ。

ファーガソンの周辺には、クイン、フォッグ、ジンマー、ウォーカーなどオースターの他の小説の登場人物の名を持つ者らが現われる。オースターの愛読者は、今年の春この作家を亡くしたこともあって、彼が書いてきた忘れがたい作品の数々に思いを馳せずにはいられない。

ファーガソンの青春期のアメリカは、公民権運動やベトナム戦争の時代である。コロンビア大の学生運動やニューヨークの街の詳細な描写からは、優れたドキュメンタリー映画さながらの躍動感と迫真性が伝わってくる。

「ある人物の別のありえたかもしれない人生」という発想で書かれた小説はいくらでもあるだろう。だが同じひとりの人間のありえたかもしれない人生を4つも、それも800ページにわたって展開し飽きさせない。読者を運んで流れていく見事な文体は一瞬たりとも息切れしない。

だが注目したいのは、この4つの人生がどれも同じ熱量と濃度で書かれて、オースターがどれかひとつに肩入れしているようにはまったく感じられないという事実だ。4つのファーガソン間に優劣はない。どの人生もオースターには大切で語るに値する。それはつまり、誰のどのような人生であれ等しく尊いということではないか?

『4 3 2 1』をオースターの代表作としているのは、企みの壮大さと緻密さだけではなく、この人間への揺るぎない愛と信頼なのだ。どんな時代でもシニカルにならず物語の力を信じた作家の声を私たちはつねに必要としている。

(おの・まさつぐ 小説家)