書評

2024年12月号掲載

“野放図”の山行、探検家の誠実

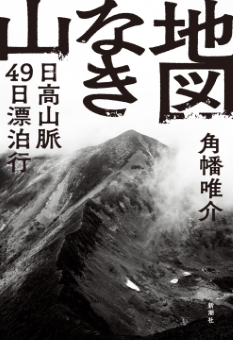

角幡唯介『地図なき山―日高山脈49日漂泊行―』

対象書籍名:『地図なき山―日高山脈49日漂泊行―』

対象著者:角幡唯介

対象書籍ISBN:978-4-10-350232-6

昨今の登山ブームの後押しに一役買ったのは登山アプリだろう。ヤマップ、ヤマレコ……。興味がある方はダウンロードしてみていただきたい。グーグルマップでブランクだった山岳エリアにも登山道があることがわかる。

地図を読み、コンパスで位置を知る「読図」ができなくとも、アプリを遣えばリアルタイムで現在地がわかり、手元のスマホで目的地までちゃんとナビしてくれる。かく言う私も、その登山アプリで山を登りはじめた一人だ。私などはそれに頼りきりで、山行中は頻りにスマホの画面を見る。その為にモバイルバッテリーのコードに繋がれたまま山を歩くなんてこともある。

そんな私でも考えたことがある。元々、山には道なんてなかった。地図もなかった。それが本来の山、「裸の山」だとするならば、私は本当に山を知っているのだろうか。

地図を持たずに山に入る。そんなことを企てれば、殴られてでも家族から止められるだろう。それは明確な危険行為だからだ。街から近い低山であっても遭難する危険性は十分にある。登山道も必ずしも繋がっているわけでなく、途絶しているものもあれば、藪に誘いこむような踏み跡になっているものもある。

地図を持たずに山に入るのはほとんど自殺行為だ。しかしもし、それを許される人物がいるとするならば、世界の辺境を歩き続けてきた超人的探検家角幡唯介、その人だろう。本書はその角幡氏が地図を持たず、五年に亘って都合四回、未知の日高山脈、「裸の山」に挑みつづけた記録である。

北海道、襟裳岬に突き出すように南北に伸びる巨大な日高山脈。当然ながら羆もいる。何の情報もない地図なし登山など常人には無理だが、角幡唯介であればやってくれるかも知れない。その山行記。それが面白くないわけがない。

脱システム。氏の地図なし登山の動機はそれだ。登山アプリもそうだが、氏は地図すらもシステムだと言う。そしてそのシステムに遮られた自然との「距離」が邪魔なのだという。現代社会を支えるシステムは微に入り細を穿って、指先一本で移動から宿泊、食事までも確保してくれる。無駄は徹底的に排除され、あらゆるものに意味が溢れ、消費に直結した効率至上主義が君臨している。そこから脱する。システムの外側。つまり意味の外側に行くのだという。

タクシーから放り出されるように野に立つ。携行品は最小限。その困難さ、過酷さにもかかわらず、これは全く無意味である。伊能忠敬よろしく自ら歩いて地図を作ろうというのではない。地図はある、既にあるのだ。ではなぜ? ――感じたいから。「自らを大地の上に立つただの存在として認識」したいから。だから地図を持たない。私はそこに角幡氏の全く“愚かしい”誠実さを思わないではいられない。冠婚葬祭には磨かれた革靴を履き、礼服を着て行くように、氏は山にテンカラ竿と最低限の行動食だけで、地図を持たずに赴く。それが氏の「裸の山」への“礼儀”なのだ。沢や山の名前すら知らず、自身を「ゼロ」にして“手つかず”の山を名づけながら川を遡行していく。

チベットの空白地帯に足を踏み入れ、極夜の北極圏を彷徨ってきた角幡唯介のヴァイタリティや極限状態における耐性や精神力、危機回避や状況判断の、そんな超人的な能力については語り尽くされているだろう。それよりも私はこの「無意味さ」の中に在りつづける氏の異質さに興味を惹かれた。「闇」と言ってしまってもいいかも知れない。生まれたばかりの我が子を自宅に残し、羆の生息する未開の日高の山に還るのだから。

「なんか楽しそうですね」

「……ああ、無茶苦茶楽しいよ」

途中から同行した「山口君」との山中でのやり取りである。既に角幡氏は無意味さの側に行ってしまっていて、その「楽しさ」は我々には理解できないものかも知れない。

通常、人は無意味さに耐えられない。何か意味を見出そうとして、自分を欺き、辻褄を合わせようとする。氏の言うサルトル流の「自由の負担」から眼を逸らす為に我々は意味を見つけ、目的地を設定し、山頂を目指す。

存在という虚無。無意味さ。そしてそれは自然に通じる。自然は「意味」を超えて存在し、どこまでも超然と我々を無視し続けてくれる。繰り返す地図なし登山の“漂泊”で、角幡氏は、自身も気づかぬ内にそんな自然と親和し、同調してしまっているのではないだろうか。

「生きることとは何なのか」氏はそれを知りたくて極地を彷徨い歩き、地図を持たず、山に入る。言ってしまえばそれも無意味なことだ。この無意味に命を危険に曝し続ける地図なし登山、その空白、その無意味さの果て――。

本書のラストで、氏ははじめて地図を購入し、自分が辿って来た道を確かめる。その時に氏が得た感慨にこそ、愚かなまでの誠実さがあらわれていて、私は自然を見るように、それを美しいと思った。

(まつなが・けー・さんぞう 作家)