書評

2024年12月号掲載

一人でいるときに読みたい本

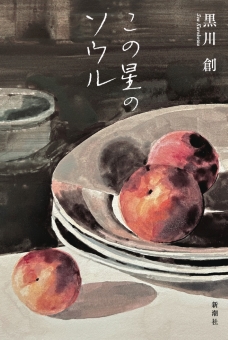

黒川創『この星のソウル』

対象書籍名:『この星のソウル』

対象著者:黒川創

対象書籍ISBN:978-4-10-444413-7

黒川創の主人公たちは、調べる人だ。よく本を読み、調べ、歩きながら考える。調べたことと思い出したこと、そして自分自身のことが撚り合わされて、読者が小説の中を歩くときの手すりになってくれる。

ドアを開ければ転がりだすように、実に多くの名前が『この星のソウル』の中を通過していく。イザベラ・バード。伊藤博文。朝鮮の政治家金玉均や李完用。文学者の李箱や金起林、在日作家の金達寿。また日本の中島敦。ナポレオンやトルストイ、ウッドロウ・ウィルソンから、昨年亡くなった音楽評論家(という肩書きが当たっているのかどうかは、わからないが)の田川律まで。まだまだある。一冊を読み通すと、おびただしい人名を浴びることになる。

主人公の中村直人は、1981年と1994年に韓国のソウルを訪れた経験を持つ。1981年は在日コリアン政治犯の救援運動のために。1994年は、『モダン都市・ソウル=京城の文学地図』というムック本の取材のために。このあたりは作家自身の経験と重なるところが多いのだろう。1981年には緊張に包まれて暗かったソウルが、1994年には近代化されて明るくなっている。この、二度のソウル行きを2024年の時点から振り返るというのが、『この星のソウル』の見取り図だ。

中村直人が折にふれて考えるのは、例えば閔妃のことだ。朝鮮王朝第二十六代の王・高宗の妃で、1895年に日本の官僚と軍人によって惨殺された。

以前、定評ある閔妃の評伝を読んだとき、王妃の性格や行動を説明する際に自負、嫉妬心、独占欲、傲然といった単語が並ぶのを見て憂鬱になったことがある。しかしこの小説の中村直人は高宗と閔妃を、幼婚の習慣によって子供のときにめあわせられ、それぞれに荒波の中で揉まれた末に、大人として立つときにお互いを選び直したカップル、というようにとらえる。そして高宗を、妻から多くを学ぼうとした夫と見る。「(高宗は)閔妃だけを助言者に、統治者としての自立を図ったわけで、大院君と閔妃のあいだの熾烈な対立も、ここから始まる」と。

だとしても結局、閔妃がどういう人間だったのかはわからない。その後、朝鮮が日本のものにされていく過程で高宗が何を思ったのかも。「彼が本当に考えていたことは、現在に至っても、誰も知ることができないままである。/こんな孤独に、人間は、どう耐えられるものなのか?」と中村直人は自問する。

答えは一つに凝固せず、主人公は答えの手前を歩きつづける。でも、言い淀んでいるとか、ためらっているという印象はない。考えつづけ歩きつづけ、自分の子供に言えることを言おうとして考えながらまだ歩く。考えたことは決してゼロにならず、人と人の間をかすかに温め、この星をわずかに照らす。そういうものを黒川創の小説は常にたたえている。

中村のソウル取材を助ける在日コリアンの留学生・崔美加は、閔妃について「子どものことでは、必死だったと思うんです」と話す。そして、自分が父親から「三〇までにはなんとか結婚しないと」「とにかくお見合いだ」「在日同士で」と言われている、という話が続く。歴史上の有名無名の人物、また小説を引っ張っていく少数の人が『この星のソウル』の上で一緒に呼吸する。有名無名と書いたけれど、閔妃には名前がなかった。「閔妃」とは「閔」氏の娘が王に嫁いだことを表すだけで、その人固有の名前は伝わっていない。

閔妃の死から九十九年後のソウルで、「わたしも考えながら歩きます」と崔美加は言った。それは、取材計画にアイディアを出してほしいという中村の頼みへの返事だったのだが、とても広い意味を持つ言葉だ。考えながら歩く。この星に生きる者は多くの場合、それしかできないのかもしれないし、それがいちばん良いことに違いない。

二度のソウルを思い出しながら主人公は、立ち止まって磁石を置き直す。針が振れ、やがて揺れ定まる。止まるのはたいがい、こんなに当たり前の穏やかな結論なのかという地点だ。中村直人の言葉の通り「起伏だらけの時間」の中を歩いてきて、歴史の座標と自分の座標がぼんやりと重なるところ。そこに一冊の小説がある。一人でいるときに読みたい本はそういう本だ。

(さいとう・まりこ 翻訳家)