書評

2025年1月号掲載

二機の飛行機はなぜ落ちたか

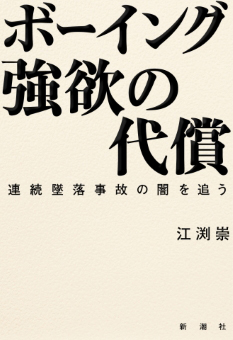

江渕崇『ボーイング 強欲の代償―連続墜落事故の闇を追う―』

対象書籍名:『ボーイング 強欲の代償―連続墜落事故の闇を追う―』

対象著者:江渕崇

対象書籍ISBN:978-4-10-355981-8

いわゆる「リーマン・ショック」の頃から、ずっと不思議に思っていたことがある。

べらぼうな報酬をせしめて企業を渡り歩くアメリカの「プロ」経営者たちが、別荘だのペントハウスだの、やたらとでかい不動産を多数持ちたがるのはなぜなのか。

人間、カラダはひとつ、当然寝るベッドもひとつ。いらんがな、そんなにたくさん。

不動産というのは、維持管理に手間が掛かるものだ。人件費だって、けっこう嵩む。「それって無駄じゃん」と指摘したら、きっと「資産価値を維持するための必要経費だ」という返事が返ってくることだろう。

そのくせ、そういう経営者に限って、会社の従業員の人件費をやたらと敵視するのである。隙あらば削減の対象にしようとするし、減らしたことをさも得意げに語る。

人件費というのは、巡り巡って経済を回す消費や、次世代を育てるリソースとなるものだ。何より、貴方がたの「資産」を形成するために掛かった「必要経費」だ。そこを削ってしまったら、消費者と次世代の人材の両方を失うことになるとは考えないのだろうか。

彼らは所有すること、金を儲けること自体が目的化しており、自分の在任期間のことしか考えておらず、経営する会社がなんの商売なのか、その会社や業界の将来が社会にどんな影響を与えるかには全く興味がない。コスト削減、人件費削減というお題目の先に待っているのは、誰もモノを作ってくれない世界である。

この本の著者は、アメリカの基幹産業として圧倒的技術力を誇り、超優良企業であったボーイング社が、そんな「プロ」経営者の拝金主義、あるいは株主資本主義によって企業文化を変質させた結果、きちんとモノを作れなくなってしまい、防げたはずの悲惨な航空機事故を引き起こした要因を突き止めていく。

著者はその遠因を、かつて二十世紀最高の経営者と称されたジャック・ウェルチ(言わずと知れた、アメリカの老舗総合電機メーカー・GEに二十年君臨した)に見る。

ウェルチは「モノやサービスの生産を拡大するよりも、金融によって信用を膨らませて経済を回す」株主資本主義へとアメリカ経済の舵を切った。そして、いわば「ウェルチ教」信者である彼の門下生が、「プロ」経営者としてアメリカ社会に広がっていく。

「ウェルチ教」を理論面で補強したのが、「フリードマン・ドクトリン」だ。

「企業の社会的責任とは、利益を増やすこと」と言い切った経済学者、ミルトン・フリードマンの思想は、やがて世界中で支配的な価値観を持つようになる。つまり、自由市場と株主利益の絶対視だ。

「ウェルチ教」の支配を強めていくボーイング社。労働組合を忌避するため、幹部は創業の地を捨てる。研究費や開発費を削り、エンジニアを減らし、モノ作りを安く外注する。納期を守るために、FAA(アメリカ連邦航空局)におのれの息のかかった検査官を置き、承認試験を通させる。事故に至る過程の、安全軽視の数々のエピソードはもはやホラーだ。

ボーイング社を退職後、古巣に重要電子機器を納入するサプライヤーに職を得たエンジニアの証言がひときわ恐ろしい。

同時期に、欧州エアバス社からも同じ機器の開発を請け負っていたが、エアバス社は機器の性能や機能についてどのようなものを求めているのか、膨大かつ詳細な説明を用意していた。それらの書類、積み重ねると約一メートル。一方のボーイング。「どんな機能と設計が必要か、どうやって作るか、代わりに考えてほしい」とすべて丸投げ。このエンジニアの、古巣に対する絶望たるや、想像するに余りある。

今やGEは解体されてダウ銘柄からも外れてしまったし、株主資本主義と訣別しようという潮流も見られるものの、「ウェルチ教」とフリードマンの呪いから逃れられるのか。

終盤、経済学者・岩井克人の「会社は株主のものではない」という指摘には希望を感じた。

「八百屋の経営者が店先のリンゴを食べても問題はないが、百貨店の株主が店先のリンゴを食べれば罪になる。株式会社の株主は、権利も責任も有限であり、株主は会社の主権者ではない」

人間、生きていくには安心して働けることが重要だ。将来に対する希望とおのれの職務に対する誇りも必要だ。そんな社会を取り戻せるか。思い出す二宮尊徳の言葉がある。

「道徳なき経済は犯罪である。経済なき道徳は寝言である」

(おんだ・りく 作家)