書評

2025年2月号掲載

さわやかな読後感が光る幕臣の幕末

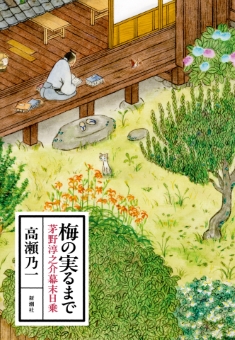

高瀬乃一『梅の実るまで―茅野淳之介幕末日乗―』

対象書籍名:『梅の実るまで―茅野淳之介幕末日乗―』

対象著者:高瀬乃一

対象書籍ISBN:978-4-10-356011-1

高瀬さんとの最初の出会いは前作『春のとなり』です。角川春樹さんから「いい作家だよ、伸びるよ」と勧められたのがきっかけです。僕はもともと時代小説、特に山本周五郎、司馬遼太郎、藤沢周平、葉室麟さんあたりをよく読んでいたのですが、高瀬さんは彼らに連なる作品が書ける方だと胸に沁みました。全く予備知識なしで読んで引き込まれて、僭越ながら帯の推薦文も書かせていただきました。

日本史全般が好きで、今も戦国時代や幕末維新、昭和史の本を見つけるとすぐに買うのですが、幕末に興味を持ったのは高校時代に司馬さんの『十一番目の志士』や『燃えよ剣』を読んだのが始まりです。僕は生まれ育ちが新選組にゆかりのある東京の多摩地域なので、佐幕派なんですね。だから『梅の実るまで―茅野淳之介幕末日乗―』は、期待している作家が幕臣側から幕末を描いてくれたので嬉しかった。

この新作では、『春のとなり』と同じようなさわやかな感動を覚えたと同時に、舞台設定が時代の転換期にあるので、よりドラマチックで物語の構えが大きくなったと感じました。目の付けどころも卓抜です。尊王攘夷の風が吹き荒れる時期を描いたもので、大老・井伊直弼が関わる作品はたくさんありますが、老中・安藤信行が襲撃された坂下門外の変を扱った小説はなかなか少ないのでは。坂下門外の変については、作中で「実はこうだった」という仕掛けもあって楽しめました。

物語の後半には、彰義隊に入る若者が出て来ます。軍備のまるで違う新政府軍から徹底的に叩かれてぼろぼろになった彰義隊の末路を知っているので、僕のような佐幕派としては少しつらい(笑)。彰義隊にせよ、戊辰戦争での会津その他の若者たちにせよ、前途有望な人材も多かったでしょう。時代の残酷さを感じます。

彰義隊の若者たちに生き延びてほしいと願いながら固唾を呑んで読み進んでいたところ、上野戦争後の暮らしまで描かれていたので、ほっとしました。たまたま先日、上野で鰻を食べたのですが、こんな狭い山で何千もの人間が、必敗を承知でよく戦ったなと改めて思いました。あの山では逃げる場所もないですから。読後、彰義隊のことをもっと知りたい、わかっているつもりになっていたけれど、どういう人たちがいたのか勉強したい、とも思いましたね。

本作の主人公・淳之介はお役目のない幕臣で、幼馴染の同心からの頼みがきっかけで、幕末の動乱に巻き込まれていく。ろくに稼げもしない私塾を開きながら、いざというときには戦いの前面に立ち、情があり、女性への秘めた想いもあって、何とも粋だなと思いました。淳之介の母親も小言は多いけれど、さっぱりした面白いキャラクターでしたね。『さぶ』、『蝉しぐれ』、『蜩ノ記』など、僕は身分に関係なく等身大の人びとが光る小説を読みたいんです。そういう人物の美しさが際立つ作品として、高瀬さんの本はいいよ、といろんな人に勧めていますよ。

文芸書が読まれると、書店に元気が出てきます。僕は新宿本店の一階から二階、三階、特に文芸書売り場のあたりは毎日でも行きたいと思っているし、僕なんかは足元にも及ばない、年に二百冊読むような社員がたくさんいるから「最近、どんな本が面白い?」と訊くんです。読書も、野球やサッカーと一緒で、実は楽しいだけじゃない。でもいいコーチがいれば上手になるし、好きになる。職業柄、本のソムリエがそばにたくさんいるから僕は恵まれているけれど、ソムリエとまでいかなくとも、周りの人に「いま、どんな本を読んでる?」「どの作家が楽しかった?」ともっと訊けばいいんですよ。学者になるのではないから解釈を間違えてもいいわけで、まずは一冊を手にとってほしいです。そうやって読書がだんだん好きになる。

また次が読みたいと思わせてくれる作家はいいですね。作家を追いかけるのが小説を読む醍醐味でもあるので、高瀬さんにもどんどん書いていただきたいです。次にどういったものを書かれるのか今から待ち遠しいですが、幕末をさらに深く掘り起こしてくれるといいなと願っています。ぜひ小栗上野介とか川路聖謨とか、優秀な幕臣を書いてほしい。もしも彼らがいたら、どんな新政府が時代を創ったのだろうと空想することがあります。そうそう、多摩の出身としては、高瀬さんの描く土方歳三も読んでみたい。

これからもイチ押しの作家として、紀伊國屋書店のいちばんいい場所で展開しますよ。(談)

(たかい・まさし 紀伊國屋書店代表取締役会長)