書評

2025年2月号掲載

夢をいつまでも終わらせないための物語

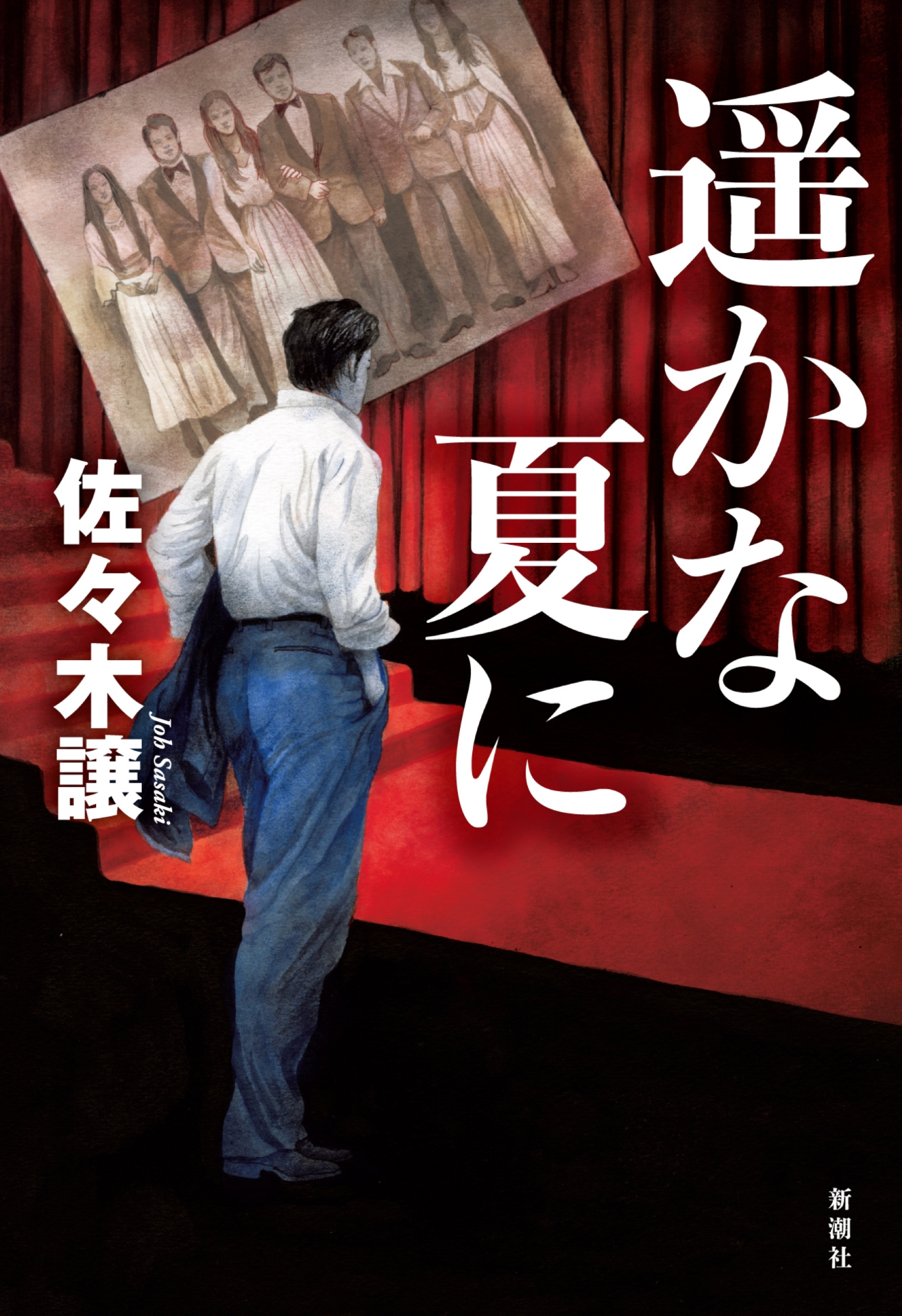

佐々木 譲『遥かな夏に』

対象書籍名:『遥かな夏に』

対象著者:佐々木 譲

対象書籍ISBN:978-4-10-455513-0

私たちは過去と、実体のない夢というものに生かされている。

ミステリーの謎解きは、初め雲をつかむような行為に見える。全体を見渡すこともできない漠然たる総体が謎である。茫洋とした輪郭を整え、隙間を少しずつ埋め、密度の高いところを掘り下げていくと、謎は雲ではなく、選別可能な固体に変わる。その過程を登場人物と共有し、ついに姿を現す真相を目の当たりにする悦びには他に代えがたいものがある。佐々木譲『遥かな夏に』はそうした興趣を存分に味わわせてくれる作品だ。

会社を定年退職して久しく、年齢も七十代の半ばに差し掛かった本庄裕也を、二十代の大宮真紀という女性が訪ねてくる。勤めていた会社が文化事業への支援を積極的に行っていたため、宣伝部時代に裕也は映画制作に関わっていたことがあった。1976年、「逃げた祝祭」という作品がベルリン映画祭の出品作になり、裕也も制作側の人間として現地の土を踏んだ。その場にいた人間を真紀は探していたのである。

「もしかして本庄さんは、わたしの祖父ではありませんか?」と裕也は訊ねられる。真紀の祖母である安西早智子はシンガー・ソングライターとして活動しており「逃げた祝祭」の主題歌を担当したほか、端役だが出演もしてベルリン映画祭にも参加していた。そこで出会った男性との間に授かったのが真紀の母だというのである。安西早智子は未婚の母として出産を終えた。以降、子供の親が何者なのかを誰にも語らずに生涯を閉じたのである。真紀の元には時折不可解な贈物が届くことがあり、祖父なのではないかと彼女は疑っている。

「逃げた祝祭」は理不尽な形で映画祭の出品資格を取り消され、開催期間半ばで関係者は全員が帰国せざるを得なくなった。以来、作品は評価もされずに埋もれていたのである。作品にかけた情熱は夏の一日に冷凍されたままになっていたのだ。裕也が真紀の祖父探しを手伝う肚を決めたのは、中断された時間をもう一度動かしたいという思いもあっただろう。裕也は当時の関係者に連絡を取り、幻の男性を見つけるための調査を始める。

主人公が過去の事情を知る者たちにインタビューすることで進んでいく物語形式は、私立探偵小説のそれを援用したものである。突飛なトリックが弄されているわけでもなく、ありえない可能性をつぶしていく地道な作業が続くのだが、あるところで思わぬ飛躍があり、それまでとは違った角度から事態が見えるようになる。この転換が醍醐味である。

本文中では過去の映画作品への言及がある。これらは単なる知識のひけらかしではなく、物語を構成する要素として組み込まれているのである。昨今のロシアによるウクライナ侵攻が進行する中、注目を集めたのが戦争によって引き裂かれた男女を描いた恋愛映画、ヴィットリオ・デ・シーカ監督の「ひまわり」である。この作品に作中の登場人物が触れるとき、1970年という公開当時の状況が再現映像のように浮かび上がってくる。映画を通じて過去が蘇るのだ。「逃げた祝祭」がベルリンで上映された1976年という世相を知らずして謎の真相に迫ることはできない。時代の空気感や、当時の人々の現在とは異なる気質も。

裕也は堅気の勤め人だったが、大学時代まで映画人として立つことを夢想していた時期があった。その試行錯誤の経緯が並行して語られる。主筋の祖父探しとは一見無関係なようなのだが、映画が誰の、どのような夢想から作られたものなのかということを示すためには、これも必要な部品である。映画人向きではない、と彼が夢を諦めるくだりにはたまらない喪失感があり、読者の胸を刺すだろう。安西早智子と幻の男性とのロマンスは、一方的に中断された祝祭の、唯一の忘れ形見でもあるのだ。夢をいつまでも終わらせないための物語と言うこともできる。私たちは夢によって紡がれる糸のような存在なのである。

(すぎえ・まつこい 文芸評論家)