書評

2025年2月号掲載

他人には踏み込めない

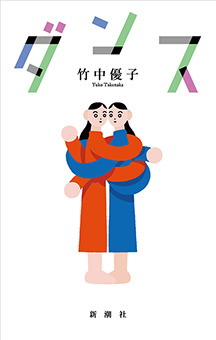

竹中優子『ダンス』

対象書籍名:『ダンス』

対象著者:竹中優子

対象書籍ISBN:978-4-10-356081-4

大学生の頃に手痛い失恋をした。過ぎ去ってみればよくある話だ。だが当時は自殺を考えるほどに深刻だった。毎日眠れず、自分を納得させようとしたり、よりを戻す道がないか探ったりした。やがて、それまでの自分を変えようと、全く未知だったアロマテラピーの資格をとったり、自転車で日本一周の旅に出ようとした。(北千住でお尻が痛くなって引き返した。)その頃のことを友人たちと話すと「おまえ迷走してたよなー」と笑われる。傍から見れば滑稽で意味不明だっただろうし、自分でもよく分かっていなかった。そのときの自分なりに必死で考えてはいたが、無我夢中だったのである。

誰かが懸命にもがいている様子は、第三者からすれば往々にして奇妙に見える。というのも人は必死であればあるほど、その意図は周囲にも当人にすらもよく分からず、軽々な憶測も介入も寄せ付けないからだ。竹中優子『ダンス』は、そうした「不可視で不可侵な内面」をテーマにした小説である。主人公の「私」は新卒三年目の会社員。外交的な性格ではなく、職場には馴染めていない。そんな中、数少ない頼れる先輩社員の「下村さん」が会社を休みがちになってしまう。理由は職場での恋愛トラブル。下村さんは同じ係の田中さんとの結婚を目前に控えていたが、田中さんが同じ係の佐藤さんと浮気をしていたことが発覚。田中さんと佐藤さんが交際することになり、下村さんと田中さんは別れたのだった。頼り甲斐があって、堂々とした人柄の下村さんだったが、同じ係の中での三角関係という過酷な状況に耐えかねてか、会社に来ない日が増える。いざ来たかと思えば、驚くようなミニスカートと派手な化粧という姿で、アルコールの匂いを漂わせ、婚活パーティでいかにモテたかを吹聴する始末だ。すると下村さんの業務の皺寄せが同じ係の人々にやってくる。「私」は、田中さんや佐藤さんが引き受ければいいと思いながらも、彼らが下村さんのフォローをすることがなぜか許せない。そこで下村さんの穴埋めを自らこなし、下村さんや田中さんたちへのイライラを募らせていく。

以上が『ダンス』前半のあらすじだ。以降は、「私」と下村さんとの「交流」が描かれるのだが、交流と言うにはお互いに踏み込まなすぎるのが興味深い。いわば「ただ共に過ごしている」ような感じなのだ。下村さんは自分の言いたいことを一方的に話すだけで、いざ会話があってもおうむ返しばかり。なぜそんな距離感を保っているかを端的に示しているのが、「私」の「下村さんはやせ衰えていくことが生命の輝きであるかのように、苦しんでいるんだか楽しんでいるんだかよく分からないダンスを踊っているようにも見えた。(中略)全部他人事だった。」という言葉だ。

「よく分からないダンス」は、踊っている当人と鑑賞者とで体験が大きく異なる。鑑賞している側からすれば、単なる奇妙で意味不明な身振りに過ぎない。だが本人はそんなことは意に介さず、夢中で踊り続ける。それ自体が目的だからだ。すると鑑賞者の取れる選択肢は、じっと見守るか、その場を去るか、一緒に踊るかくらいのものだろう。「私」の場合は一定の距離を保ち続けることにした。彼女の内面に踏み込まず、外から見守るだけだ。だから怒りに任せてビンタをしようとか、三角関係に介入しようかとかが頭を掠めるも、結局は踏み込まない。無我夢中な他者の内面とは、不可視で不可侵だからだ。(本作に描かれる、野球、他人の家の風呂を借りて旅をする老夫婦、自宅の風呂は、失恋からの回復の変奏だ。)

不可視で不可侵な内面に対峙するため、徹底的に外面に注視するのは、著者である竹中優子が徹底してきた手法だ。竹中はまず歌人として、次に詩人としてデビューし、どちらでも高い評価を得ている。短歌でも詩でも、家族や身近な人々の鮮烈な様が綴られる。しかし徒に内面には踏み込まず、形や外面に注視することが多い。例えば「涙こらえてうすく微笑む表情の特に気になる眉毛の動き」、「気の置けない友人だが/翌朝の通勤電車でその姿を見かけるとお互い離れた車両に乗り込んでし/まうのだ」という表現には、不可視で不可侵な内面を尊重し、その境界で踏み止まる矜持が滲む。こうした技法が、本作の場合には小説ならではの、一人称の語り、登場人物のあだ名として昇華されている。その白眉はラストの時間経過だ。一人でダンスを踊り続ける下村さんはどうなるのか(特殊な舞に転換されているのが面白い)、「私」は誰かと踊れるのか、その変遷をぜひ追ってほしい。

本作は、竹中による初の小説作品であり、第一七二回芥川賞の候補作品としてノミネートされた。短歌、詩、小説のジャンルに跨って活躍する作家は稀有であるため、これからの作品に更なる期待が高まる。

(わたなべ・すけざね 書評家)