インタビュー

2025年4月号掲載

松家仁之『天使も踏むを畏れるところ(上・下)』刊行記念特集

ささいな呟きの重み

刊行から十三年を経て文庫化されたデビュー作『火山のふもとで』(読売文学賞受賞作)が、改めて読者の注目を集めている松家仁之さん。同書の「前日譚」にもあたる大長篇、『天使も踏むを畏れるところ』(上・下)がいよいよ刊行になります。構想から約二十五年という、本書執筆の背景を伺いました。

対象書籍名:『天使も踏むを畏れるところ(上・下)』

対象著者:松家仁之

対象書籍ISBN:978-4-10-332814-8/978-4-10-332815-5

もとはと言えば、『火山のふもとで』と『天使も踏むを畏れるところ』は、ひとつの物語だったんです。編集者として仕事をしていた二十五年ほど前に生まれた構想は、漠然としていましたし、着手する時間もありませんでした。それから約十年後に出版社を退職し、書き始めてみると、この話をひとつの物語で書くのは到底無理だとすぐにわかりました。1980年代前半の浅間山麓を舞台に、老建築家・村井俊輔の設計事務所に入所したばかりの青年を主人公とした『火山のふもとで』を、まずは書き上げることになりました。

――『天使も踏むを畏れるところ』は、気鋭の建築家である村井俊輔を中心に、皇居「新宮殿」造営という国家的プロジェクトが描かれてゆく、完全に独立した長篇になりました。

はい。執筆を開始するまで『火山のふもとで』から十年ほど間隔があいています。調べなければならないことがあり、調べればつぎつぎに発見があり、物語の雰囲気も書き方もだいぶ異なるものになったので、独立した長篇です。

天皇の容態が悪くなるにしたがって社会全体が自粛の空気に包まれていった昭和最後の日々を、ある世代以上ならよく覚えていると思います。その後、現在の上皇ご夫妻による平成の三十年間があり、さらに令和になって早くも七年が経っています。この間の変化はとても大きい。

初代宮内庁長官である田島道治の『昭和天皇拝謁記』の刊行があり、宮内庁のSNSの発信も始まって、宮殿内の映像の一部も公開され始めたこの時代だから、『天使……』を書くことができたのではないか、という感慨があります。

――なぜ皇居「新宮殿」の造営というテーマで小説を書こうと思われたのですか。

中学生の頃から建築には関心がありました。建築との出会いをさらにさかのぼれば、小学生のときいちばん好きだった場所が、校庭の隅に建っていた木造平屋の図書館だったんですね。なかにいると壁の三方がすべて書棚、本の匂いが漂っていて、大きなテーブルも椅子もすべて木製でした。あんなに居心地のいい場所はなかった。

建築家になりたいと思ったこともありますが、理数系の科目が苦手だったので、自分にはその資格がないと早々に諦めてしまいました。ただ、建築への関心は途切れずに続いて、本ばかりでなく建築雑誌のバックナンバーも飽きずに眺めているうちに、その建築作品にいちばん惹きつけられ、敬意を覚えたのが、吉村順三という建築家でした。

吉村順三さんには、編集者時代に一度だけ、篠山紀信さんのグラビア連載「日本人の仕事場」に登場していただいたことがありました(「小説新潮」1990年8月号)。想像していたとおり寡黙で、静かな威厳があり、それでいてなんとも好ましい、あたたかい人柄が伝わってきました。撮影後にうかがったお話も忘れがたく、特別な記憶です。

吉村さんの代表作のひとつは、軽井沢にあるご自身の山荘だという評価が少なくないのですが、これは延床面積が八十七・七平米。いっぽう延床面積が二万三千平米、つまり山荘の二百六十倍以上もの大きさがある皇居「新宮殿」が、もうひとつの代表作だと私は考えています。吉村さんは新宮殿落成の三年前に、設計者を辞任しました。なぜ途中で辞めざるを得なかったのか――どういうことがあったのかを調べてゆくうちに、「新宮殿」の造営をめぐる物語をフィクションで書いてみたいと考えるようになりました。

――あくまでも小説として、フィクションとして書くということですね。

はい、そうです。皇居「新宮殿」の設計をめぐっては、宮内庁や共同企業体による詳細な造営記録が残されていますし、関連書籍がいくつも出ていますが、当時、この大プロジェクトに関わった人々が、それぞれの立場でなにを考え、なにを感じ、どのようにふるまったかは、よく見えてこない。これはフィクションでしか描くことはできないだろうと考えました。

社会的な背景や、新宮殿の進捗状況などはできるかぎり史実に即して書きましたが、建築家・村井俊輔は私が創造したフィクショナルな人物であり、吉村順三氏とはべつの存在です。その他、多くの登場人物も同様です。昭和天皇ご夫妻や美智子妃など、実名で登場する限られた人々も、描かれている言動はあくまでフィクションです。

――関東大震災から東京オリンピックまで、長い時間が描かれていますね。

戦前から戦後の高度成長期まで、日本社会がどのように変化していったか、歴史をさかのぼることなしには、「新宮殿」を描けないと考えました。敗戦の年の5月に、山の手空襲の飛び火で皇居内の明治宮殿が焼失し、消火にあたった消防隊員や職員が三十名ほど亡くなっています。その後は、あらゆる儀式が宮内庁庁舎内の仮施設で行われました。私自身、調べてみるまで、そのことさえ知りませんでした。

「新宮殿」の竣工は、戦後二十三年も経ってからのことですが、この造営計画になかなか賛成されなかったのが昭和天皇だったと言われています。国民の暮らしの復興の目処が立たないうちは、というこだわりがあったらしい。

その空気を変えたのが、日本経済の復興、なかでも東京オリンピックに向かう活況であり、さらに皇太子と美智子妃のご成婚だったのではと思うのです。ご成婚のテレビ中継で、国民の皇室への視線が格段に親しみのあるものに変わったのは事実でしょう。そうした好機が、長年の懸案だった新宮殿造営のプロジェクトの背中を押したのだと考えています。

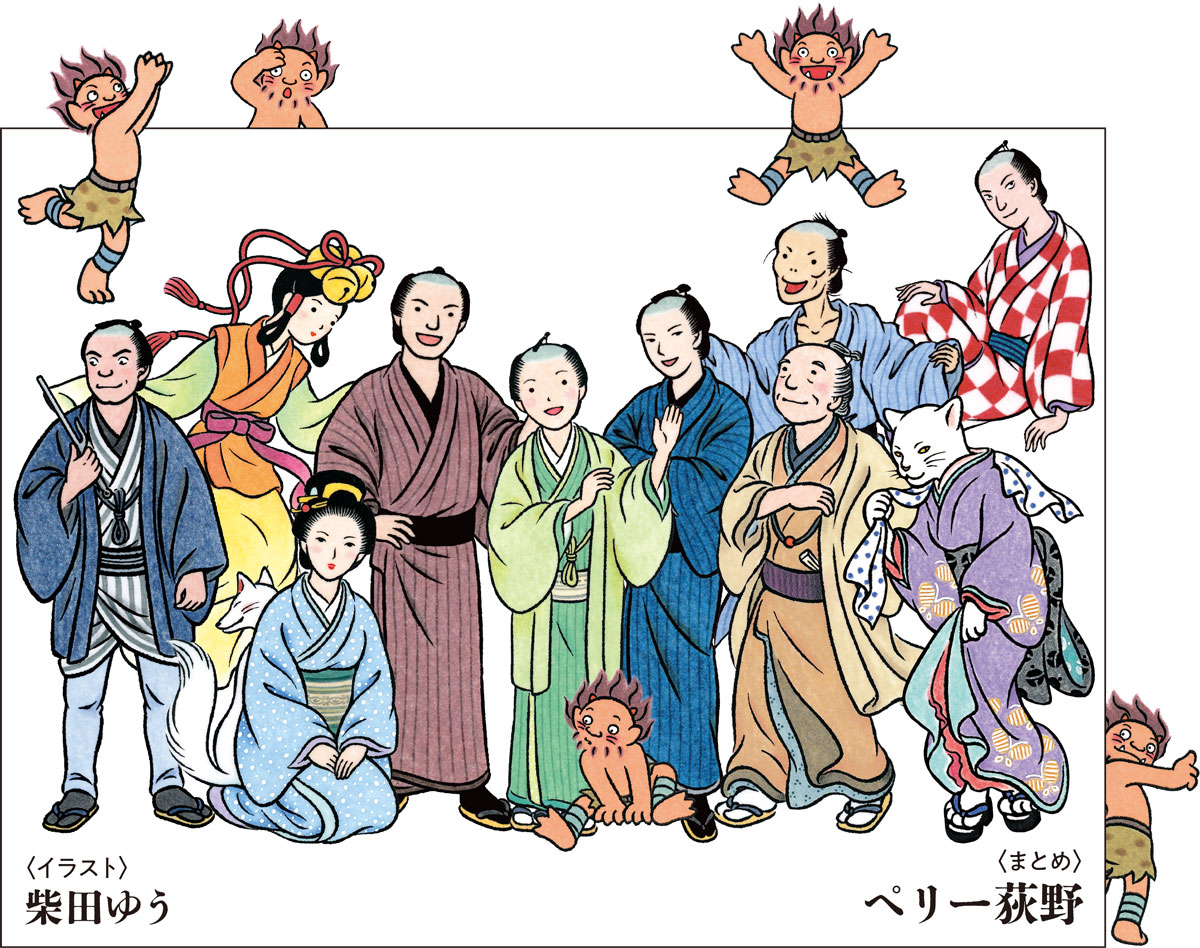

――多くの人物が登場する群像劇でもありますね。

登場人物それぞれの人生――建築家の村井俊輔や、建設省から宮内庁に出向してきた建設技官の杉浦、宮内庁の造営部長に昇進していく牧野、村井の友人である画家の山口など、彼らがそれまでどのような環境で暮らしてきたのかまで、さかのぼって描きました。昭和天皇の侍従、西尾の言動も重要でした。「新宮殿」へのそれぞれ異なる思いを理解しなければ、この物語は成立しなかったでしょう。

村井俊輔の視点だけでは、「新宮殿」造営という大きな物語を立体的に描くことはできません。建築と同じように、窓もあれば、一階、二階もあり、外側から見るのと内側から見るのとの違いもあります。百年に一度あるかないかの国家的プロジェクトとはいえ、一人一人の立場を考えれば、ささいな呟きにも重みが出てくる。視点を増やさないと大事な部分が死角に隠されてしまうかもしれない。プロジェクトの推移を人物の視点を変えながら見ていくことで、できるだけすみずみまで描いてみたい――そう考えたんです。

――小説の冒頭は黒澤明の「生きる」から始まります。

宮殿とは関係なさそうですよね(笑)。この冒頭の章で、建設省の技官・杉浦は、宮内庁への出向を突然打診されます。彼は当初それを固辞する。しかし、「生きる」で志村喬が演じた主人公が、途中から人が変わったように行動するのとどこか重なって、杉浦の姿勢も人生も変わっていきます。黒澤映画はほかにも「天国と地獄」が、そして侍従と親交のあった小津安二郎の「東京物語」や「秋刀魚の味」も登場します。あの時代の日本人の佇まいを彷彿とさせる映像に助けてもらいました。

――たくさんの「寄り道」の面白さがまたこたえられません。

上巻がまどろっこしい螺旋階段の上りだとすれば、下巻は直線的な下り階段かもしれません。一段ずつおつきあいくだされば、これほどありがたいことはないですね。

(2025年3月5日、東京神楽坂)

(まついえ・まさし)