書評

2025年4月号掲載

ある現実の受け手から

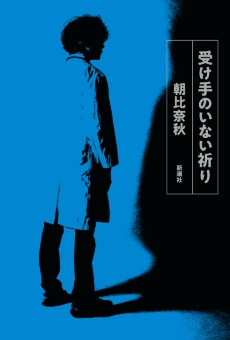

朝比奈 秋『受け手のいない祈り』

対象書籍名:『受け手のいない祈り』

対象著者:朝比奈秋

対象書籍ISBN:978-4-10-355732-6

「受け手のいない祈り」が雑誌に初めて掲載され、読んだ時の衝撃は、個人的につけている日記に記録がある。同時代に活動する著者の渾身の作に深い敬意を抱いた上で、「これがある限り『東京都同情塔』が受賞する未来は消えたが、私には運命を受け入れる強さがある」と、健気に自分を慰めることでその日記は締めくくられている。本作は、華やかな冠を与えられた著者の他の作品と並べても出色のできばえであり、この数年に発表された新人の手によるすべての純文学の中でも、抜きん出た一作だった。であれば必然的に、芥川賞を受賞するに違いないのだった。そもそも本作は競争など受け付けないずっと遠く高い場所で、一等星として発熱していたが、それにしても賞のネームバリューや公共性を最大限に活用し、タイトルに反して「受け手のいっぱいいる祈り」となるべき小説だろうと思われた。

運命を受け入れてから少し経ち、候補作が正式に発表された頃、新宿のバーで田中慎弥さんと話す機会があった。田中さんは、かの有名な不機嫌顔で「九段さんの前で失礼かもしれないけれど、どうして今期の芥川賞の候補に朝比奈秋が入っていないんだ」とおっしゃった。

「失礼かも」との前置きから察するに、もちろん言外に含む意図とはこうだ。「今回は朝比奈秋が獲って当然、君ではなく」

おっしゃる通りですね。当時はそう力なく同調するしかなかったのだが、すでに完成されていた初出時から、さらに一年以上をかけて大幅な改稿が施され、満を持して単行本化されることになった今、田中さんの「どうして」にやっと自信を持って答えられる――それは私たちが、より完全な形で、この小説の受け手となるためです、と。

物語の舞台は、コロナ禍による人員不足が原因で救急医療からの撤退が相次ぎ、地域唯一となった救急病院。初代院長が掲げた高邁な院是「誰の命も見捨てない」に従い、患者を無差別に受け入れ、ブラック企業ならぬブラック病院と化している。語り手の外科医・公河は、「命は本当に一番大事なのだろうか」という疑問を拭えぬまま、解熱剤が効かない奇妙な微熱を背骨にまとわりつかせ、不眠不休の労働を強いられている。

冒頭、大学同期の産科医の過労死を電話越しに知らされるが、死者への哀悼よりも先に意識に上るのは、「ああいう風には死にたくない」という嫌悪感と、いくら腹に詰め込んでもとめどなく溢れる食欲だ。電話中、「霊感のない自分が人生で初めて」死んだ人間の顔を目にしても、「身体をもたないものができることなど知れている」と、非現実的な現象を淡々と受け流している。一方、唯一患者と「縁切り」できる地域の中心街を歩く健康な生者たちは、「病人以前の病人」に見える。天体の運行に連動した生物の本能的なリズムに逆らい、連日の労働を繰り返すうちに、時間感覚や食欲のサイクルが狂い、昨日と今日、夢と現実、知人と他人、健康と病気、生体と遺体の境界までも見失うと同時に、あらゆる二元性を獲得した状態になっている。

読みながら思い出されるのは、ガルシア=マルケス『百年の孤独』に代表されるマジックリアリズムの手法である。精緻な細部の描写によって幻想的な要素を違和感なく日常に取り込み、読者に現実の再評価を促す効果があるとされるが、ただ本作はそうしたテクニックが意識的に採用されているわけではない。背骨を立て続けた極限の肉体と精神に起きることを、どこまでも正確に観察し、具体的に追究した結果、この書き方にならざるを得なかったのだろう。そして、現実を超越した魔術的な手触りを成立させているのが、現実の社会の歪みであり、現実の私たちの選択の結果である事実をこのように指摘する。

「(ブラック企業の過労死が世間で大きく取り沙汰されることについて)売り上げのために人命が犠牲になったことが問題で、医者の過労死はこれには当たらなかった。医者不足の地域で医者が死ぬまで働いて、多数の住民の命が救われるのだから、命の差し引きは大きくプラスで、社会にとってはコスパが良かった。ドキュメンタリー番組で、寝ずに働くことが医者の場合だけ美徳として放送されるのは、医者以外の、あらゆる人間の望みの現れだった」

受け手のいなかった「祈り」は、何かの因果によって物語に姿を変えた。それを投げ入れる先に、他でもない小説という器が選ばれたことが誇らしく、勇気づけられる思いがする。あからさまに本の宣伝になる書評はなるべく書きたくない主義だが、しかしこの小説の受け手は一人でも増やさなければならないと思う。著者のためでも、ましてや日本文学の振興のためでもなく、今も私たちが悪夢の淵に追いやっている、ただその人のために。

(くだん・りえ 作家)