書評

2025年4月号掲載

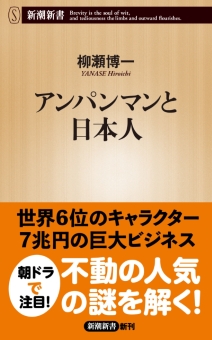

柳瀬博一『アンパンマンと日本人』(新潮新書)刊行記念特集

「7兆円ビジネス」アンパンマンの深み

対象書籍名:『アンパンマンと日本人』

対象著者:柳瀬博一

対象書籍ISBN:978-4-10-611080-1

「大正」生まれの作家やなせたかしが、「昭和」の戦争経験を通じて生み出したアンパンマンが、「平成」のテレビアニメ化後に人気になった。約1世紀にも及ぶやなせたかしの人生と並走するだけで、日本自体のめくるめく100年史を追体験するかのようだ。「アンパンマンと日本人」という本タイトルにはそうしたメッセージが込められているように思う。

1973年発行の絵本で確立されたアンパンマンというキャラクターが大人気となるのは1988年のアニメ化以降、平成に入ってからのことだ。ゆえに、その人気を世代的に知らない方も多いと思うのだが、平成にはいってから0~12歳の子供がいる親へのアンケートでアンパンマンはほとんど1位、断トツの認知度を誇っている。

そして、その人気はビジネス面にも反映されることになる。フレーベル館がやなせ氏と生み出した子供向けの絵本の発行部数はすでに8000万部を超えていて、トムス・エンタテインメント社の制作したアニメが日本テレビの電波にのって拡散され、そのままバンダイやアガツマ、ジョイパレット、セガトイズといった玩具・グッズメーカーの手により商品化された。1996年に故郷の高知県で“自費”も投じてやなせ氏がつくったアンパンマンミュージアムは毎年10万人が来場するテーマパーク的な機能を担ったが、それが2007年の横浜から、名古屋(2010年)、仙台(2011年)、神戸(2013年)、福岡(2014年)と日本中に広がり、6カ所のミュージアムに毎年来場する人数は約300万人クラスとなる。こうしたビジネスの連鎖によって“30年近くアンパンマングッズ市場は1500億円を下回ったことがない”というほどの経済圏を確立した。

これは『ドラゴンボール』や『NARUTO』などの集英社トップ作品よりも大きな規模である。アメリカの金融会社による調査では、アンパンマンが成立させたビジネスはキャラクター別に見た推計で世界6位、2018年時点で累計600億ドル(当時の為替レートで6・6兆円)。バットマンやスパイダーマン、ディズニープリンセスを上回る。なにより驚くのは、この規模でありながらほとんどが日本国内の売上で、対象は乳幼児限定ということだ。そして、大市場の中国では2023年に「ウルトラマン」『名探偵コナン』などを展開・成功させたSCLA社が初めてライセンス契約を締結したくらいで、まさにこれから中国を中心にアジアや欧米にアンパンマンが新規展開していこう、という状態にあるのだ。このビジネスモデルに言及したことも、本書の大きな功績である。

なぜ、これほどアンパンマンは子供たちに人気があるのか? その理由を、本書を読んでようやく得心した。大正、昭和、平成とやなせたかしの人生が投影された「深み」が作品に通底しているのだ。

食わないと死ぬという過酷な戦争体験、父も母も弟も喪い、ひたすら働き続けたやなせ氏。マンガ家の同期たちの背中は遥か遠く、コンプレックスも入り交じりながら70歳を過ぎて初めて花開いた『アンパンマン』。自ら犠牲になってその身を差し出さないことには、本当に相手を救うことはできないし、正義と悪は表裏一体、決して悪を一方的に裁くことなどできないのだ。あんぱんの外側は洋食のパンでも、中身は国産のあんこ。アンパンマンには、大正モダニズムから戦前、戦中、アメリカの占領期、戦後までの様々な要素が詰まっている。そんなヒストリーは令和の今だからこそもう一度見直されるべきである。

本当に大事なことは、時間をかけて、届く人には届く。「なんのために生まれて なにをして生きるのか こたえられないなんて そんなのは いやだ!」、日本一有名ともいえるやなせ氏自身が作詞を手掛けたこのマーチは、東日本大震災でも多く歌われた。「ぼくは感動しましたね。自分の歌がね、いくらか役に立ったと思って、ほんとうに感動しました」といったやなせ氏が残した言葉など、多岐にわたるエピソードが本書にはおさめられている。

奇しくもそんなやなせたかしと同じ姓をもつ柳瀬博一氏は、編集者として『ポケモン・ストーリー』などでキャラクター創造の裏側を解き明かし、自身がマルチクリエイターとしてカワセミから国道から教育まで、博覧強記に執筆活動を続けている。そんな彼がまとめあげた『アンパンマンと日本人』はまさに才能が引き合って生まれたとしか思えない出来で、アンパンマンの「深み」を見事に表現している。NHK連続テレビ小説「あんぱん」とともに、ぜひ彼の筆致を通して大正/昭和/平成の日本とやなせたかし夫妻やアンパンマンの歩みに、いま一度令和の目線から向き合ってほしい。

(なかやま・あつお エンタメ社会学者)