インタビュー

2025年4月号掲載

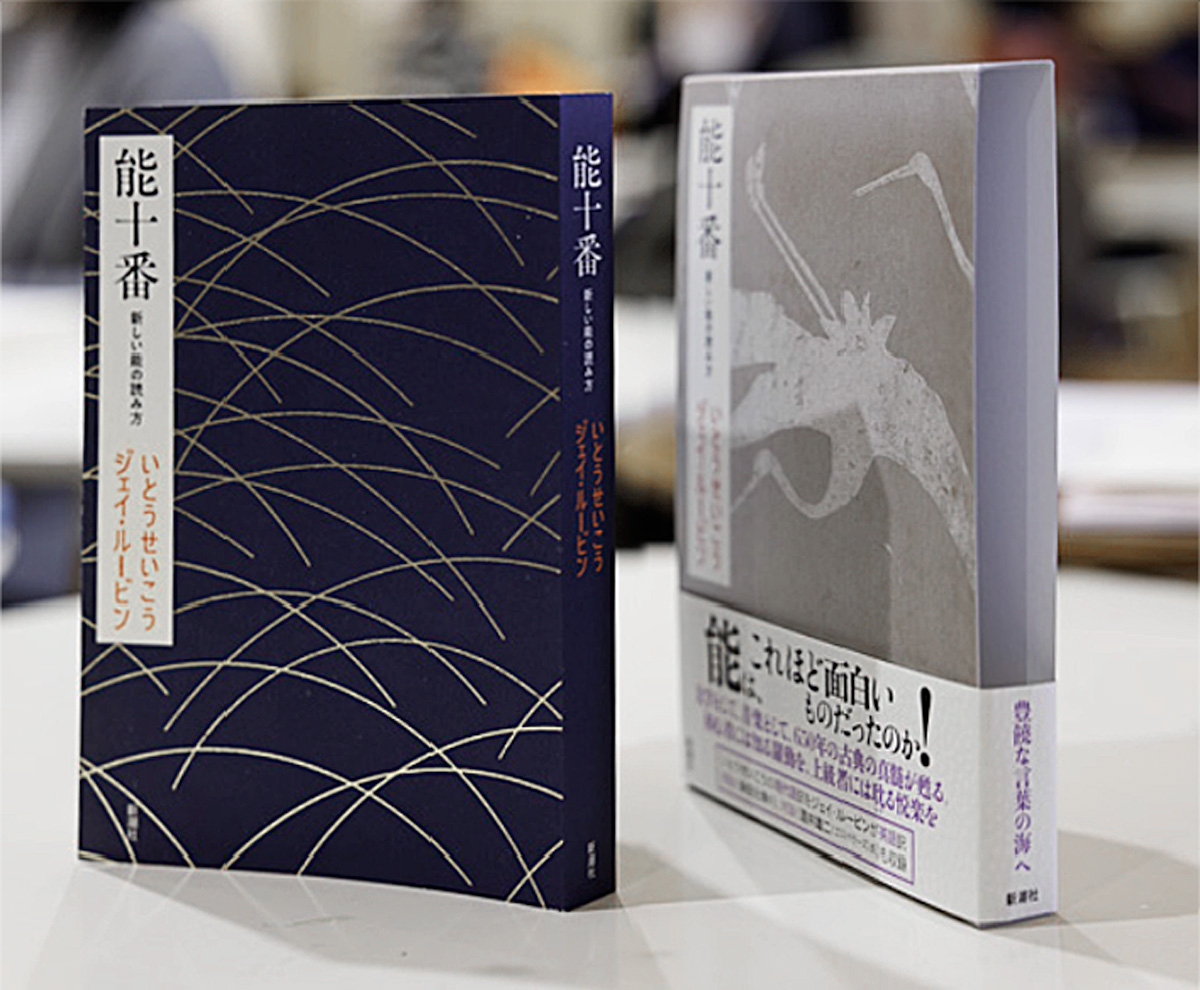

特別企画『能十番―新しい能の読み方―』刊行記念

袋綴じを知っていますか 加藤製本探訪記

袋綴じの秘密も公開――本ができるまでの工程とは? 加藤製本の工場見学で知った驚きの世界【新潮社社員の工場見学体験】

対象書籍名:『能十番―新しい能の読み方―』

対象著者:いとうせいこう、ジェイ・ルービン

対象書籍ISBN:978-4-10-355911-5

『能十番―新しい能の読み方―』いとうせいこう ジェイ・ルービン著(新潮社刊)

本ができあがる工程を見たことがあるだろうか? 製本所では何が行われているのか? 本好きでも知らない世界に新潮社社員が潜入。

加藤製本の工場見学ツアーに参加した新潮社装幀部の黒田部長と、読書情報誌「波」の編集長は、本が生まれる現場で何を見たのか? 本好きだからこそわかる感動の体験とは?

聞き手 「波」編集長 楠瀬啓之

撮影 広瀬達郎(新潮社写真部)

新潮社装幀部長も大興奮の稀有な体験、製本工場見学ツアーの魅力

――先日、丸背上製本のPUR製本をはじめ、高い技術で知られる加藤製本さんと、社会人のための教養講座「新潮社 本の学校」がコラボしたリアルイベント・製本工場見学ツアーが行われ、新潮社装幀部・部長の黒田さんと僕も参加してきました。実に凝った造本の『能十番―新しい能の読み方―』(いとうせいこう&ジェイ・ルービン著)の刊行を記念しての企画です。製本を担当なさった加藤製本の飯塚隆さんと黒田さんによる特殊製本講座も、4月末予定で「新潮社 本の学校」でオンデマンド配信されるそうで……。

黒田 工場見学はアッという間に定員が埋まって、追加の回も作ったそうですね。工場見学って何歳になっても楽しいし、特に今回は、上製本(ハードカバー)ができるまで――つまり紙の断裁から始まって、折り、丁合、背固め、三方断ち、そこから背の丸み出しをして、スピンと背紙貼り、それから表紙を貼って、最後にカバーと帯をつけて一冊出来上がるまで――、そんな〈本作りの全工程〉が一挙に見られたわけですから、本好きの方には堪えられなかったでしょうね。

――ええ、寿司好きがマグロの解体ショーを見るみたいな興奮がありました。

黒田 その比喩はちょっと違うかもしれないけど、毎日ブックデザインをやっていても実際の製本の現場は何度見ても面白いし、興奮しますね。十六ページ分の大きな紙がシャーッと一台分の折りになるのなんて、アッという間すぎて、いまだに仕組みを呑み込めていないんだけど、感動します。

――途中で、紙の向きが変るんですよね。そういえば、あの機械の名前、オリスターでした(笑)。

黒田 そうやって、十六ページの折りが、例えば二百五十六ページの本だと十六台できるわけです。それをひとつずつ集めて、本扉と見返しもくっつけて、一冊ぶんになる。これが丁合ですが、あの機械も妙にかわいかったですよね。

『能十番』の場合は小口を全て袋綴じ――つまり昔の和装本のように、裏は白いままの紙を半分に折って綴じる――にするブックデザインだから、断裁の都合上、小口側がすべて袋になるように、八ページずつしか折れない。しかも出来上がりは(裏は刷らずに二つ折にするため)四ページ分にしかならない。そのため丁合がすごい数になって、大変だったそうです。

日本中で使われている紙折り機「オリスター」

――ここで本のいわば本体部分が出来上がります。その次、というか一本のラインでどんどん送られていくのですが、見学したのはハードカバー丸背の本でしたから、まず本文の三方を断裁して、背の丸み出しの工程になります。因みに、並製の本の場合は丸み出しをせず、表紙をつけた後に三方断ちをします。この丸み出しの機械も小さなマッサージ機みたいでかわいかったですね。

黒田 あの日、見たのは四十台六百四十ページの両側からまさに揉みほぐしみたいなことをしながら、少しずつ背の方の紙をずり上げて、丸みをつけていくわけですから、その比喩は合っている気がする(笑)。ああやって、やさしく背の部分に丸みをつけておいてから表紙を貼っていくわけです。背に丸みができたぶん、自然と小口側が丸く凹みます。

――丸くなった背に糊をつけ、補強用の布である寒冷紗と一緒にスピンや背紙を貼って、そこへ表紙をつけていく。こうやって喋っているよりももっと速く工程が進んでいきます。

黒田 興味深いのは、ここまでできた段階で、本を一昼夜くらい休ませるそうですね。糊は熱いし、表紙はつけたばかりだし、ちょっと膨らんでいる。しばし休ませることで、本を落ち着かせて、そこから最後の工程になります。つまり、本体にカバーと帯を巻き、投げ込みチラシを入れていきます。

――このカバー、帯、投げ込みチラシの工程は全長五メートルくらいの機械ひとつで、パッパッとやっちゃうんですね。ここでついに本は完成形に達するのですが、ものすごいスピードで出来ちゃうから、あまり感動がなかったような(笑)。後ろのラインでは、某社のベストセラー新書がどんどん出来ていましたね。

黒田 加藤製本さんは一日でハードカバーなら二万部、新書や並製なら十万部くらいまで作れるそうで、飯塚さんが「だから、もっと発注してくださって大丈夫ですから!」と強く仰っていました(笑)。

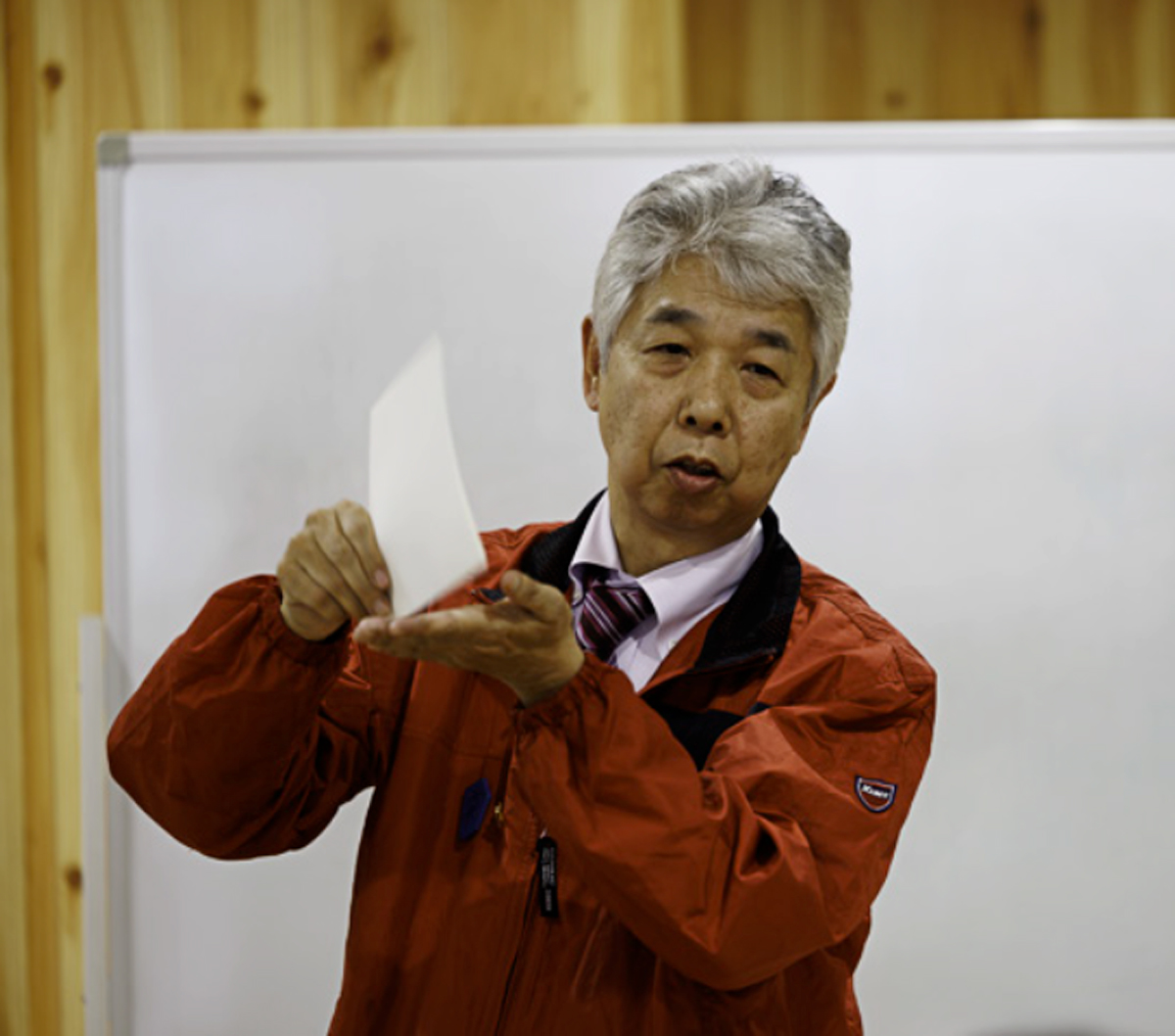

加藤製本の飯塚隆さんが製本を説明中

――もっと速く、もっと多く出来ないの、とか言ってみたいですよね(笑)。今回の見学の案内をしてくださったのは、製本歴四十年を超す大ベテランで、今は営業で新潮社担当をなさっている飯塚隆さん、『100年前の新潮文庫―創刊版 完全復刻』の手製本(芯無し背継ぎ表紙に箔押し、背はクロス貼り、地がアンカット!)にも携わられた浅岡奈緒さん、小社刊行の本で十万部を超えた時に四部だけ作られる革装特装本の、やはり手製本を担当する渡邊貴菜さんのお三方でした。

黒田 参加者のみなさんには、束見本(厚さなどの確認のために作られる白紙の本)作りの最初の段階を実際にやってもらいました。つまり、背の丸み出しの工程を手作業でやったのですが、お手本にやってもらったお三方の束見本作りはさすがにすばやくて、とても美しかったですね。

特装本『能十番』ができるまで

――この工場見学は先ほど触れたように『能十番』という本がキッカケでした。こんなすごい本作りをする加藤製本さんはどんな会社か見に行こう、という趣旨です。

『能十番』は、能を十曲、いとうせいこうさんが現代語訳をして、その訳をもとにジェイ・ルービンさんが英語訳をし、おふたりの解説をつけた書物(柴田元幸さんとの訳者ふたりの鼎談、ゴスペラーズの酒井雄二さんといとうさんとの対談も収録)。装幀は、担当編集者でやはり能を習っているアダチさんが東京国立博物館の本阿弥光悦展で見た「光悦謡本」に惚れ込んで、それを模したものです。装幀は仁木順平さん。せっかくなら昔の和装本そのままに小口を袋綴じにしよう、というのは仁木さんからの発案だそう。

黒田 私はそのあたりの歴史をよく知らないので、巻末の装幀についての文章を引用しておきましょう。「『光悦謡本』は、江戸の慶長の頃、人気曲を百番選んで木活字で印刷し、一曲一冊に仕立てたもの。美しい書体や料紙を使い、装幀にも工夫を凝らした豪華本となる。/印刷・出版文化を伝える極めて貴重な資料として、また、謡本の造本を紹介するため、本書では、法政大学鴻山文庫所蔵の二点から着想を得た装幀とし、本文については、小口を袋綴じとした和本の綴じ方、つまり多くの謡本の造本を模している」。具体的には、筒函は光悦謡本の特製本「江口」、本体の表紙は光悦謡本の色替り本「自然居士」を装幀の基にしたそうです。「特製本と色替り本は、光悦謡本の中でも最も装幀が美麗」なのだとか。

――鴻山文庫は江島伊兵衛が蒐集したコレクションで、野上記念法政大学能楽研究所が管理している、ともありますね。この研究所は野上豊一郎の功績を記念して作られたそうですが、豊一郎の妻の野上弥生子に『迷路』という大長篇小説があって、江島宗通という能を舞うのが好きな老華族が出てきて、少なくともこの老人が登場する場面はとても面白いです。『迷路』は長過ぎて途中で通読は諦めて、江島老人の出てくるところだけを拾い読みしたものですが、あれは江島伊兵衛と何か関係あるんですかね……。

黒田 そんなことはますます知らない(笑)。『能十番』では、「小口を袋綴じにしたいんだけど」と加藤製本さんに相談したら、その場で飯塚さんが「あ、それは二十年くらい前に一度やったことがあるから、おまかせください」と。河野多惠子さんの『半所有者』(2001年)って覚えてます?

全頁が裏に印刷のない、袋綴じになっています

――はいはい、あれも袋綴じでしたね。川端康成文学賞を受賞した、怖くて美しい短篇小説です。僕は当時、出版部にいなかったので又聞きなのですが、『半所有者』は傑作『秘事』(2000年)の後日譚と言えるものだし、別の短篇もしばらく書けそうにないから、河野さんが「これだけで一冊にしてほしい」と言われたのだそうですね。

黒田 でも、原稿用紙にして三十枚もないくらいの短篇だったから、一冊の本にするためには、どうにかして束を出さないといけない。そのために、袋綴じにして厚みを出したのだそうです。あれを作ったのが加藤製本さんでした。

――『半所有者』は、袋綴じにしたことで、どこかゴシック感というか〈秘本〉感というか、怖さや貴さみたいなものが出て、作品によく合っていたと思います。

黒田 『半所有者』はハードカバーでしたが、『能十番』は謡本を模しているから、造本はソフトカバーです。そして本文紙も、袋綴じは普通の本の作りの倍の紙の量になるから、あまり分厚くならないように、軽くて薄いものを選んでいます(『半所有者』では反対に、わざと厚い紙を選んだのですが)。そのため、『能十番』はしなやかで開きやすくなったし、机に開いたまま置いても、ページが閉じない。何なら、原文も載っていますから、本を見ながら謡うことも舞うこともできます(笑)。

――凝ってますよねえ。本当の和装なら綴じるのも紐を通せばいいわけですが、機械で綴じて、ここまで模すことができるのはすごい。

黒田 袋綴じにする、つまり紙を折るのだって、ものすごく丁寧に折っていかないと、それを丁合する(ページ順に集める)時、きれいに揃えられない。揃えておいて、背を糊づけし、天と地だけを断裁していくわけです。

――そして表紙には光悦謡本のデザインを活かして、金の箔押し。おまけに、その本を銀色の筒函に入れているでしょう。和装は筒函になんか入っていないでしょうに、さらに面倒なことをしている(笑)。

黒田 以前、「波」で新潮社特装本の歴史を喋った時に、石川淳の『夷齋筆談』(1952年)と『夷齋清言』(1954年)を取り上げましたね。あの二冊は本当の和紙を使って、和綴じ(やはり袋綴じ)で、『筆談』は夫婦函入り、『清言』は帙入りでした。和装本には他にも筒袋入りなどの伝統もあります。たぶん『能十番』は、本をタテに入れる筒袋を意識して、ヨコから入れる筒函にしたのだと思いますが、筒函はひと手間、面倒なんですよ。帯を函に巻くのだって、本を函に入れるのだって、一冊一冊手作業ですからね。

――凄いですよね。不器用な僕には到底無理な作業です。

黒田 考えただけで気が遠くなりますよね。

――かつて僕も阿川弘之さんの『鮨 そのほか』(2013年)や色川武大さんの『友は野末に―九つの短篇―』(2015年)など、筒函入りの本を作ったことがありますが、本と函がきちんとあっていないと、ゆるい時はストンと落ちちゃうし、きついと今度は入れにくくて出しにくい。そういえば、『鮨 そのほか』を作った時、函に入れる時は本の背の下の角から入れるんだ、と教わりました。

黒田 そうそう、筒函の場合、帯が巻かれていないところが本の出入り口。当り前か(笑)。そこに本の背中から入れてください。それも言っておかないと知らない人も増えましたね。出す時は、函を振ったりしなくても、中に入っている本の背を押して出すと簡単です。

――『能十番』は、本にも函にも、タイトルと著者名はやはり和装本の題簽ふうに入っています。細かいところまで行き届いていますね。

黒田 これだけ、著者や編集者の思いが反映され、内容とも実に合って、そして製本会社さんの技量と手間がかかった本は昨今、珍しいと思いますよ。次はいつできるか分からないくらいの特殊造本ですから、本好き、ブックデザイン好きには貴重な一冊だと思います。

(くろだ・たかし 新潮社装幀部部長)