書評

2025年4月号掲載

商社マンというより、商人

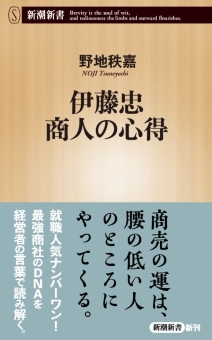

野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』(新潮新書)

対象書籍名:『伊藤忠 商人の心得』

対象著者:野地秩嘉

対象書籍ISBN:978-4-10-611082-5

長い間、伊藤忠は総合商社の業界では万年4位と呼ばれていた。三菱商事、三井物産、住友商事という財閥系の3社が上位を譲らず、伊藤忠は丸紅と4位を争っていた。伊藤忠はどれだけ頑張っても財閥系商社には勝てないと思われていたし、同社の社員も「それはそれで仕方ない」とあきらめ、自信を失っていたところがある。だが、社員の意識を変え、伊藤忠をトップ商社にしたのが2010年に社長に就任し、現在は会長となった岡藤正広だ。岡藤が社長に就任して11年後の2021年3月期の決算で、伊藤忠は財閥系商社を抜き、純利益、株価、時価総額の3つで業界トップになった。本稿執筆時点でも時価総額では伊藤忠は三菱商事を上回り業界トップである。

岡藤がやった経営とはひとことで言えば、社員が働きやすい環境を作ったことだ。それも就任後、一気にやったのではなく、社員の様子を見て、少しずつ変えていった。

まず、従業員の給料を増やした。そして社内会議と社内の書類を減らした。フレックスタイムをやめて朝型勤務にし、無料の朝食を提供した。残業は廃止していった。社員が会食する時は一次会までとし、午後10時には終了することを申し合わせた。これを「110運動」と呼ぶ。110運動は業務命令ではない。あくまで「運動」だ。強制ではないけれど、伊藤忠の社員は誰もが守っている。今や、同社の社員で遅くまで飲んでいる人間はいない。朝の7時頃にはほとんどの社員が出社している。外部の人間が前夜に連絡したことには早朝のメールで返事が来る。

そして、岡藤は「商社マンというより、商人としてふるまえ」と言う。ひとことでわかる言葉で社員に営業やビジネスパーソンとしての心得を教えたのである。たとえば……。

「商人は水」。水は器に随う。商人もお客さんの意向に従い、お客さんが欲しいものを持っていく。

「スランプの時は先を見ない」。悩みがある時は先を見ない。今、向き合っている仕事に集中する。

「会社に届いたものを自宅に持って帰る人間は出世しない」。岡藤と幹部は会社に届いた贈り物は拠出する。社内の抽選で当たった社員が持ち帰る。

「商売の運は腰の低い人にやってくる」。誰に対しても上から目線で話をしたりはしない。

『伊藤忠 商人の心得』にある言葉は創業者、伊藤忠兵衛を始めとする歴代経営陣のそれも入っている。いずれも読むと元気になり、また「よし、これでやってみよう」という気持ちになる。一度、なくした自信を取り戻すことができる。思えば岡藤がやったことは社員の自信を取り戻したことだった。「失われた20年」以降も、長期にわたって、元気がない日本人にとって『伊藤忠 商人の心得』は自信を取り戻すための手がかりになるものだ。

(のじ・つねよし ノンフィクション作家)