書評

2025年5月号掲載

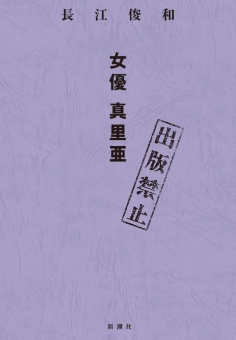

長江俊和『出版禁止 女優 真里亜』刊行記念特集

不穏な虚構を演じる読者

対象書籍名:『出版禁止 女優 真里亜』

対象著者:長江俊和

対象書籍ISBN:978-4-10-336175-6

タイトルどおり、本書は「ある事情」で出版禁止と判断された内容が記された物語だ。読者はその「ある事情」を三つのルポルタージュをとおして目の当たりにすることになる。

ルポルタージュの内容はいずれも、無名の役者である一人の女性を追った内容だ。その女性――真里亜は素朴ながらも、どこか不思議な魅力のある人物だ。役者としては無名な彼女だが、懸命にオーディションを受け続け、一本の映画の主役をつかみ取る。夢への第一歩を踏み出し、喜ぶ彼女。ルポルタージュの筆者である女性も、それを温かく見守る。

彼女が出演する映画の脚本は、実際にあった殺人事件を下地にしている。一人の女性が売春を繰り返すなかで動機不明の殺人に次々と手を染めるというもので、真里亜は主役である犯人の女性を演じることになる。役作りに当たって真里亜は女性になり切ろうと努力する。どうして女性は殺人を犯したのか。演じるうえで避けては通れない登場人物への感情移入に苦心する彼女。過去の記事などを読み漁るが、どうしても真意を理解できない。

思い悩むうち、演じるという、第三者を自身に憑依させる行為が、次第に真里亜の心を蝕んでいく様子が描かれる。

読者はルポルタージュの文章というフィルターを通して彼女の軌跡を辿る過程で、様々な謎に出遭う。動機不明の殺人、ある役者の自死、呪われた脚本、奇妙な言い伝え、そして、真里亜という女性。一つだった謎が二つに増え、さらに三つに増え、謎同士がシンクロしながら膨張していく。目の前にうっすらと垂らされた細い糸をたぐるような、つながりそうでつながらない点と点を見つめているような据わりの悪さを感じながら、ページをめくることになるだろう。

こう書くと、本書の最大の見せ場が最後に待ち受けるカタルシスだと思われるかもしれない。だがそれだけではないところが長江作品の魅力だ。職人芸ともいえる絶妙なバランスで配置された謎は、恐怖をはらんだ不穏さとなって、私たちの心に黒いシミを広げていく。この不穏さの正体はオカルトなのか、人の悪意なのか、恐怖のジャンルを反復横跳びしながら物語を追ううち、疑心暗鬼に陥ってしまう過程こそが楽しいのだ。この、不穏な過程に慄きつつ楽しむという魅力は、映像作品の「放送禁止」シリーズや「出版禁止」シリーズのいずれの作品にも共通したものだといえるだろう。それは、マジックの種を当てる楽しさとは一線を画している。出口の見えない暗闇を恐々と歩く体験にも似た楽しさだ。だからこそ、暗闇の先に見えた物語の結末を目にしたとき、心が大きく揺さぶられる。それが希望であっても、絶望であっても。

本書の不穏さを醸成するもうひとつの重要な要素として、リアリティが挙げられる。出版禁止に至る経緯はもちろんのこと、演者が抱く葛藤や映像業界の裏側、事件のディテールに至るまで、全ての要素が迫真性をもって提示される。私たちは虚構と現実の境が曖昧かつ不安定な状態で、物語世界を彷徨うことになるのだ。このリアリティの表現は、映像業界と文芸界、二つの分野に精通している著者だからこそなせる業だろう。

かようにして醸成された不穏さの先に待つのは、鮮やかに描かれる真実だ。だがここでも種明かしに終始しない不穏さが漂う。驚きは出口ではなく、その先にまた暗闇が広がる。私たちは最後のページを読んだあとも、見えない真実を追いながら心地よく彷徨い続ける。

作中でたびたび語られる「演じる」という行為。それは役者にとって過酷でありつつも神聖で、なおかつ罪深いものとして描かれている。それはなにも役者に限ったことではないだろう。私たちも、読書という行為をとおして登場人物を脳内に描写し、その視点に立ち、意識に共感している。疑似的に演じているとも言えるのではないだろうか。

それが第三者であれ、想像上の人物であれ、神であったとしても、自身になにかを憑依させることはアイデンティティを揺るがすリスクを伴う。

本書のある箇所で、読者は実際に声に出して演じることを求められることになる。いや、演じたくなってしまうという表現が正しい。フィクションだと断じてそれをしないという選択も可能だ。だが虚構と現実が揺らぐ物語のなか、目の前に垂らされた細い糸を前にして、無視できる人間がどれくらいいるだろうか。

演じた先にしかたどり着けない真実があるのだ。「口に出すな」と書いてあっても。そうすることで、物語のなかを彷徨い続けることになったとしても。

(せすじ・作家)