インタビュー

2025年7月号掲載

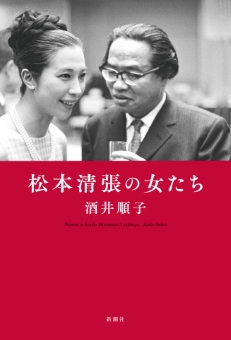

酒井順子『松本清張の女たち』刊行記念特集

限りなく人間に興味のある人

「お嬢さん探偵」から「国民的悪女」まで、さまざまなタイプの女性主人公を生み出した松本清張は、どのように世の女性たちを見つめ、「取材」していたのだろうか。数多の作品執筆に伴走した信頼厚い担当編集者であり、北九州市立松本清張記念館初代館長も務めた元文藝春秋の藤井康栄氏に、作家の素顔をうかがった。

対象書籍名:『松本清張の女たち』

対象著者:酒井順子

対象書籍ISBN:978-4-10-398511-2

松本清張さんは、自分自身の目を頼りに人物や社会を見つめてきた方でした。晩年は目が悪くなって、ぐいっと顔ごと近づけてこられるので、新しい担当編集者を清張邸に連れていく前に、驚かないでねと伝えていたくらいです(笑)。男性、女性は関係なくて、相手と自分との関係、この人と仕事をするかどうかを見極めておられたのだと思います。

私が昭和三十八年に週刊誌に異動して初めてお会いしたときも、こちらをじっと凝視されましたね。それまで「文學界」で担当してきた鎌倉文士たちとは違うな、という印象を持ちました。お酒も飲まずにひたすら仕事をするなんて、どういう人だろうと関心があったんです。高見順さんとお寿司を食べながら文学の話をしていたのが、清張さんの担当になって生活は激変しました。

清張さんには、自分の限界に挑戦したいというたくましい精神がありました。鎌倉文士たちなら、今月は何十枚書いたからもういいだろう、となるんですけど、注文が来たらどこまで応じられるかやってみよう、と。そういうところも私にとっては魅力的でした。「男の担当者がいい」という作家も多かったんですが、清張さんの担当者には、男女問わずハードな仕事が降ってきました。少なくとも私は、そこで男女差を感じたことはありません。

当時の女性社員の会社での扱いは、男性とは全然違いました。朝早く出社して編集部を掃除して、先輩が来たらお茶を出す。編集会議に出る必要はない、電話番をしているように――そんな時代でした。私も最初は我慢していたんですが、それで収まるような性分じゃなくて、編集部を抜け出して美術館に行ったり、先輩たちが接触しなかった作家を訪ねたりしていましたね。

明治生まれの清張さんでしたが、結婚してからもずっと「大木さん」と旧姓で呼ばれました。大正生まれの編集長のほうが旧弊で、いちいち「藤井」と呼び直す(笑)。

女だからと差別しない清張さんの考え方は、少年時代に社会に出て、人を自分の目でしっかり見ることから培われたのだと思います。朝日新聞西部本社に勤めていた頃、大学卒の同僚たちからは孤立していたようなところもあったそうですが、女性社員にはすごく愛されていました。松本清張記念館で清張さんの小倉時代を取材していたとき、当時、西部本社の受付にいた女性たちから話を聞く機会に恵まれました。「松本さんはとても素敵な人だった」と口々に話してくれました。

中でも驚いたのは英語力についてのエピソードです。清張さんは復員後、朝日新聞が採用した通訳の方の送り迎えをしていたそうです。朝早く迎えに行き、自分の仕事を中断して自宅まで送る往復六キロの道中、ずっと英語で話していたんです。この方がいない時、受付に占領軍が来ると、彼女たちが「松本さん、松本さん」と呼びにいくんです。大学英文科を出た秀才もたくさんいたはずですが、「松本さんだけでしたよ、通じたのは」と。

「努力家」「何にでも熱心になる人」「ときどき面白いことを言って周囲を笑わせた」「職場でも暇なときには本を読んでいた」……「いまこそ本を読みなさい」と諭されたという女性社員もいました。あの頃の働く女性はどんな職場でも居づらい思いをしたでしょうが、対等な目線で付き合った清張さんだったから、彼女たちはおばあさんになってもなつかしく思い出してくれたんだと思います。

酒井さんは、清張さんが『黒革の手帖』などで「悪女」を生き生きと描いたことにも注目されています。私も何度も銀座の高級バーにおつきあいしました。ご自身はお酒を飲まないのに、席にホステスさんを呼んで話を聞く。自分の隣に私を座らせるんです(笑)。当時の政治家や実業家を描くためには、彼女たちを理解する必要があったんですね。

大学の研究室に女性が増えてきたことにも関心を抱かれ、「学問をやっている女の子を連れてこれんかね」というので、大学院生を連れて清張邸へ行ったこともありました。『火の路』のときです。ご自分の時代にはそうした女性は少なかったので、興味があったんでしょうね。

小説が掲載される舞台を非常に意識してくださる作家でした。「女性向けの雑誌に男性作家が執筆する時、その作風は少しばかり変化するのでは」と酒井さんが見抜かれたとおりです。

作品が今でも読まれるのは、限りなく人間に興味がある人だったから。それが今の若い人にも伝わるのでしょう。昭和期を勉強するには、清張作品を読めばいい。その時代を体感できるはずですよ。(談)

(ふじい・やすえ 北九州市立松本清張記念館名誉館長)