書評

2025年7月号掲載

私の好きな新潮文庫

国道、畏友、朔太郎

対象書籍名:『国道16号線―「日本」を創った道―』/『ガラスの街』/『萩原朔太郎詩集』

対象著者:柳瀬博一/ポール・オースター、柴田元幸 訳/萩原朔太郎

対象書籍ISBN:978-4-10-104561-0/978-4-10-245115-1/978-4-10-119701-2

『国道16号線―「日本」を創った道―』

国道16号線といえばわたしにとっては保土ヶ谷バイパスですが、それは極々一部分。一本の道にこれだけ様々な話が盛り込まれていることに幾度も驚かされました。

突然私事ですが、71年も生きてきてわたしの引っ越しは計3回です。これは多分少ない方でしょう。今は生まれた家に出戻っているわけですが、一時期厚木の奥の鳶尾団地に住んでいたことがありました。少し行けば橋本、海老名、町田といったいわゆる郊外です。それは国道16号線と縁深い街なのです。わたしはその時の妻と2歳になる娘のために、トヨタのボロボロカローラを突っ走らせ、羽田空港近くの実家へ深夜に米を盗みに行き、鳶尾まで何度も帰ったのを記憶しています。わたしの国道16号線は車窓を猛スピードで流れる保土ヶ谷バイパスの深夜の景色なのです。

この本の中に興味深いことが書かれています。「音楽というのは、みんなが思っているよりはるかに場所の影響を受けてできるものなのです」(牧村憲一さん)。まさにその通りなんです。福生や狭山の米軍ハウスの二重の扉、隣近所から文句が出ないほど広い居間、誰がいても友達になれるような空間。国道16号線地帯には1970年代にこのような音楽的な場所があったのです。これからどう変遷してゆくのか、どのような音楽を奏でるのか、わたしは寿命があるかぎり見届けたいと思いました。

『ガラスの街』

最初におことわり。ポール・オースターの『ガラスの街』を訳した翻訳家の柴田元幸氏は高校の同級生です。家も近所で最近ちょくちょく会ってはいるのです。このような機会が与えられることを知っていれば、柴田くんにポール・オースターのことを聞いておくべきでした。彼の手による『ガラスの街』は読み手にとってなかなか手強い。

1頁目からダニエル・クイン、ウィリアム・ウィルソン、探偵ポール・オースターと込み入った関係で人物が登場してきて、はたと困った。半分ぐらいまでなかなかスムーズに読み進むことが難しかったのは、わたしの脳みその回転数のせいでしょう。読み始めは推理小説かと思っていると中盤から不思議な方向へ舵をとって行きます。主人公クインが老人を追ってニューヨークの街を徘徊し始めた半分ぐらいから、言葉が無駄のない文章となってつっかかってきます。1頁1頁がまるで大きな詩のような韻を踏んでいます。この韻はあくまでも印象の韻です。「老人は街の一部と化した」「ひとつのしみ、句読点、はてしなく続く煉瓦壁のなかの一個の煉瓦となった」など透明な言葉が折り重なって万華鏡のようです。

作品を通じて特異な点は「この世界の外への憧れ」が描かれていることです。美しい言葉であれ、汚い言葉であれ、テンポが一定なのも素直に文体に寄り添える要因です。オースターの原文がそうであることに加えて、翻訳の素晴らしさに違いないと感じました。クインがニューヨークの角々を左に曲がったり、右に曲がったりする描写はとても音楽的です。よい小説に出会いました。

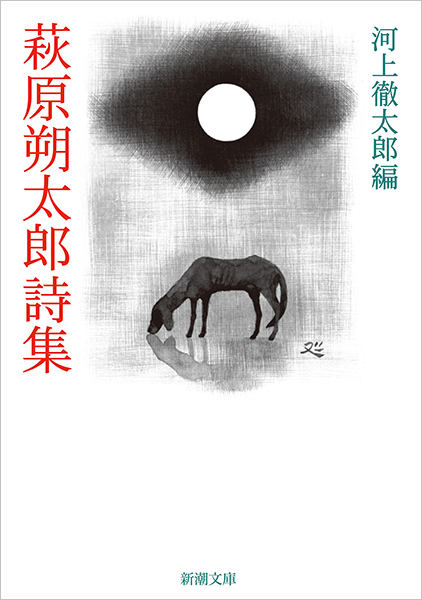

『萩原朔太郎詩集』

物心ついた時、居間の壁の本棚を見たら、「中央公論」と「小説新潮」と世界文学全集、日本文学全集がわたしより偉そうに並んでいました。気に入らないから片っ端から読んでやろうと思いましたが、「中央公論」はちょっと難しかった。「小説新潮」はかなり大人っぽかった。その調子で手を伸ばしていくうちに『萩原朔太郎詩集』と出会いました。

「月に吠える」の序文の最後に「私は私自身の陰鬱な影を、月夜の地上に釘づけにしてしまひたい。影が、永久に私のあとを追つて来ないやうに」と書かれてあります。まず「月に吠える」というタイトルに犬好きのわたしは打たれました。そしてずっと月夜であったらいいなと思っているわたしは、萩原朔太郎になって地上に釘づけになったのです。青みがかった萩原朔太郎の月の光を浴びて。

この詩集は詞を書く人にとってはうってつけの教材です。詩のタイトルだけを見ても、そこから沸々といや淡々と、詞を書いてやるという感情が湧き上がります。もちろんそのまま萩原朔太郎の言葉を使うわけではありません。こんな表現があるのか、と驚きに促されて自らの創作意欲が増すのです。今まで何度助けられたかわかりません。きっとこれからも何かというと朔太郎を引っ張り出してくるのでしょう。

(すずき・ひろぶみ ミュージシャン)