対談・鼎談

2025年8月号掲載

福岡伸一『生命と時間のあいだ』刊行記念

自著印刷中の精興社に見学へ!

(文:編集部)

「時間」を動的平衡で解き明かす、『生命と時間のあいだ』。読みやすく美しい書体での本文、印刷現場の精興社朝霞工場で、福岡ハカセが出会った時間軸とは。

対象書籍名:『生命と時間のあいだ』

対象著者:福岡伸一

対象書籍ISBN:978-4-10-332213-9

大阪・関西万博の「いのち動的平衡館」が話題の福岡伸一さん。数年前から会場に通いながら綴った文章をまとめた『生命と時間のあいだ』では、ダ・ヴィンチやダーウィンから安部公房に手塚治虫、丸谷才一、最近では坂本龍一や村上春樹まで、彼らの作品に立ち上がる時間の流れを捉え、世界と生命の解像度を一新する。近代科学で見えなくなった時間のパラドクスを解き明かす新たな時間論の一冊は、いかに時間を捉えるかが装幀の肝に。

1998年から継続的に刊行されている「新潮クレスト・ブックス」にあやかり、印刷は、シリーズを全て印刷している精興社に。またカバーは、「デジタルネイチャー」などまた別の生命観を持ち、それを表現されている落合陽一さんの「アリスの時間」という作品写真を使用した。

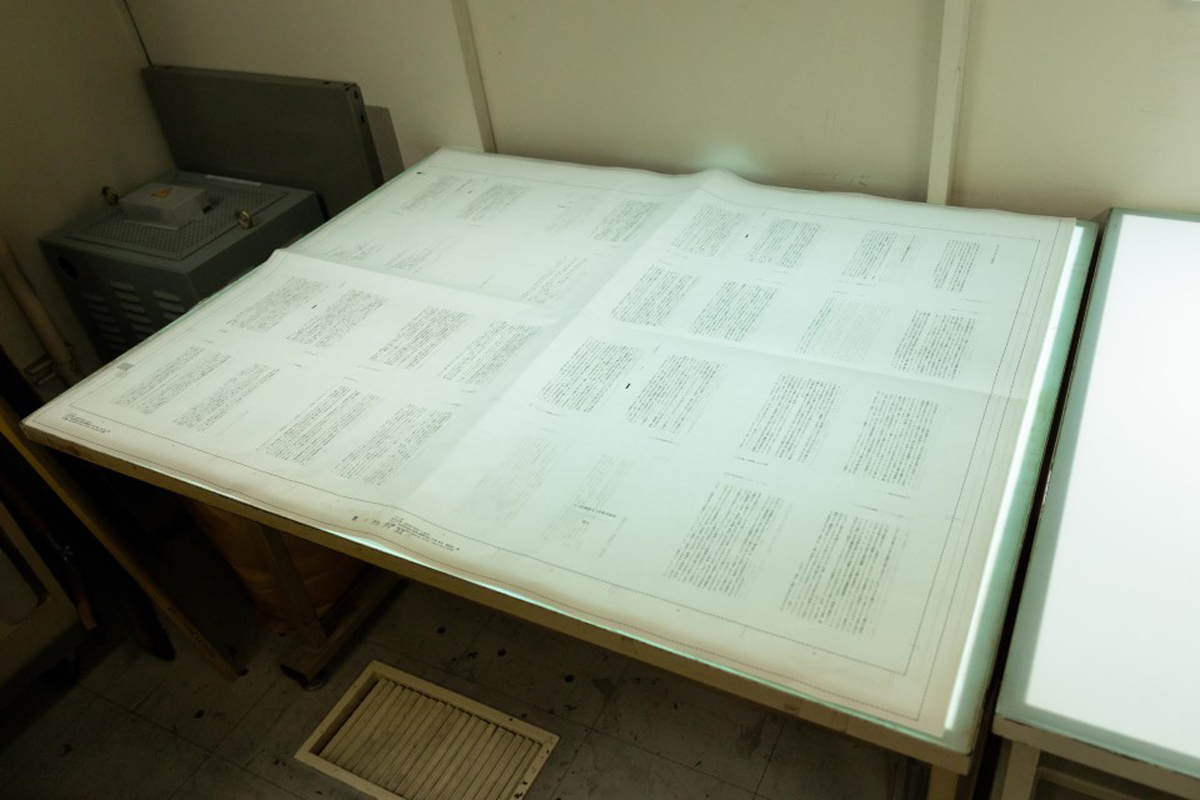

精興社へは、『生命と時間のあいだ』の本文が印刷されているまさにその時間に出かけた。青梅本社・工場、朝霞工場、神田事業所のうち、今回は朝霞工場へ。ご案内は、精興社営業部の長野茂雄さんと神田澄音さん、そして工場長の芹澤真さんだ。

「6号機」よ、ありがとう

到着したのは7月初旬の昼過ぎ。機を逃してはならんとばかりに、説明もそこそこに印刷機のある工場内へ。

福岡 外が暑いせいか、涼しいです。

長野 紙のために一定の温度と湿度を保つ必要があるので、夏場は涼しくなりますね(大きな紙を差し出す)。

福岡 一枚の大きな紙に何頁分もが両面で同時に印刷されるんですよね。その仕組みが普通はわかりにくい。

長野 大きな四六判の原紙のサイズ(1091ミリ×788ミリ)を扱える印刷機、この「6号機」(精興社内での呼称)で印刷できるように、一枚の四六判の原紙の大きさに出版社からのデータを面付けするんです。

福岡 一枚の紙を二折りにして、またそれを二折りにすると本のようになりますね。でも、平面での印刷の順番を生かすには折った時の順番に置き換えないと折った時にズレてしまう。

長野 四六判の原紙一枚あたりで、書籍では64頁分です。片面ずつ32頁を両面に面付けします。本に綴じたときに出版社の指示通りの順番になるよう、こちらのソフトで面付けし、その上で試し刷りをするんですが、すでに準備済みです。

スタートしましょうか?

福岡 スタートボタンを押すと戻れない(笑)。準備が大変ですね。

長野 ボタンを押すと後はインクの盛りが均等か、といった確認作業はしますが時間的にはそれほどかかりません。押す前の準備段階が大切で、何度も試し刷りをして、ヒゲが出ないかといった確認をルーペでしていきます。

福岡 ヒゲ?

長野 細かくは各文字にインクを載せるわけですが、インクが盛れ過ぎるとヒゲが生えたようになることがあるんです。

福岡 今回は精興社書体でお願いしていますよね。ひらがなの伸びやかさが非常に美しい(下のひらがなの「や」の字を参照)。その辺りの文字の確認ですか?

長野 ありがとうございます。各文字と同時に、全体で見たときにインクの量に差がないか、汚れが出ていないかも確認しています。

福岡 あ、これで?(脇にあった三折りルーペとペン型ルーペを手に)

長野 そうです。ペン型は25倍で文字の細部を見て、三折りは6倍なのでもう少し俯瞰してみます。

福岡 これは欲しいなあ。

と話している間に6号機から、どんどんと、びっしり印刷された原紙が出力されてくる。当然ながら印刷されている文章には全て馴染みがある福岡ハカセ、興奮が止まらない。冒頭は手塚治虫原作の漫画の画像も入った『火の鳥』についての文章面がちょうど出てきたところだ。

長野 この6号機は全長が9メートル、後ろから紙を入れていき、進む過程で印刷していき、前から出力されます。途中にインクをこねて入れる箇所があって、様子を見ながら注入して。

福岡 確かに私の本だ(笑)。6号機さん、ありがとう。

長野 はい(笑)。この本は224頁なので、64頁を3台半印刷します。一時間で12000枚できるところを確認しつつゆっくりで8900枚のスピードでやっています。念の為です。

福岡 編集の人もですけど、印刷所の人も「念の為」ってよく使いますね。

長野 はい、念の為(笑)。

編集校了後に印刷所で行われていくこと

その後、パソコンの並ぶオペレーションルームで、面付けや刷版の流れ、オフセット印刷まで、丁寧な説明を受けて理解の進んだ福岡ハカセ、精興社ではインクの調色もやっており、実際に体験もさせてもらった(下の写真)。カラーの場合、見本と同じようにズバリその色がなければ、絵の具のパレットでやるように色を組み合わせて練って作るのだ。

ハンドリフト(本のパレットを動かす際に使う、倉庫内によくある器具)の使い方まで教えてもらい調子に乗った福岡ハカセ、ついには精興社の歴史や活字類を展示した部屋にまで足を伸ばし、話しこんでいたら滞在時間はなんと4時間。

福岡 色素を目分量で調合する調色の経験は印象的でした。見た目ではかなり濃い色のように見えましたが、実際に紙に印刷してみたら、見本にかなり近い色になった。シンプルにうれしかったです(笑)。専門職の現場の方からも「(許容ゾーンに)入っていますね」とのお褒めの言葉をいただくことができました。

全体としては、編集や校閲の作業工程については何をするかが見えていたのですが、今回、その作業の校了後、本がどう出来上がるかの各工程がよくわかったし、そこに、紙の本に対する愛を感じました。

紙の本には、トポロジーがあると思うんです。トポロジーとは、図形や空間の「形」や「つながり」を研究する数学の一分野で、読書でいうと、空間的な座標軸のようなものができてくることだと思っています。

手にした感覚で、重さとページ数が繫がるし、自分がどこまで読んだかも測れる。手触りというのは貴重な感覚情報でもあります。電子書籍は便利ですし、ブックマーク機能だってありますが、紙の本の持ち味とは全く違う。これが紙の本で育った私の感覚です。それが印刷工程をつぶさに見て具体化してきました。

最後にトラックの搬入口につながる場所で、紙を切る大きな断裁機の作業を見せてもらいました。安全性を確実にしてから「ガッシャン」とカットしていく機械は、迫力がありました。

そこから新しい紙が置かれている搬入口を通ると、真上の高い天井に、何やら傘が吊るされている。聞けば燕の巣があって糞が落ちないよう、傘で受け止めているという。

なぜか精興社さんに好んでやってくる燕も燕ですが、その場の担当の課長さんは、毎朝、燕のために早起きしてシャッターを開けてやるのだとか。

本当なら、紙が命だから、燕の巣は除去する一択になりがちですが、その小さな命を大切にする感覚は、印刷工程にも現れるはず。

そこに私はむしろ、働く人たちの心意気を感じました。紙が届くところからすでに細やかに生命が身近にあって、それは印刷のボタンを押す前の準備段階、押してからの確認作業、全てに現れていました。

活字の本が読者の手に届くまでのきめ細かいプロセス、その一つ一つに人の目や手が入って、活字の信頼性というものが出来上がる。だからこそ燕もここに来るんでしょう。

「本の発明」を知っていますか

福岡 活版印刷というと、グーテンベルクの発明だと言われますし、その通りなのですが、その半世紀後の「本の発明」を忘れてはならないと思います。

10年前にイタリア、ベネチアに行った時に、アカデミア美術館でアルド・マヌーツィオ展に出くわしたんです。この人は単なる印刷された紙を集合体と捉えて「本」の体裁をつくった人です。目次とか索引、文字組などの装幀もそうです。

印刷をした紙を綴じて端を断裁して袋を開けると本になる、ということを生み出した人がいてそれが現在の紙の本を生み出した。

そこには長い時間軸が折りたたまれています。『生命と時間のあいだ』は時間をテーマにした本なので、そういう意味でも本というものに込められた長い時間があるのだと実感しました。機械化されるところはされていますが、その合間合間に生命感あふれる人の目と手が介在している。それが美しい本となっていることを、今日は確認できたように思います。

【精興社の簡単プロフィール】1913年に白井赫太郎により設立。白井は新しい活字書体を活字(種字)彫刻師、君塚樹石に依頼し、精興社書体が生まれた。同社での活版印刷は1995年に終了したが、同書体のオープンタイプはDTPでも活用されている。

新潮社では『流れる』(幸田文著)や『金閣寺』(三島由紀夫著)の初版が刊行された1956年以来のお付き合いの記録がある。印象的なところでは「新潮クレスト・ブックス」のほかに、『三島由紀夫全集』や『小林秀雄全作品』『小林秀雄全集』の本文印刷などでお世話になっている。

(ふくおか・しんいち 生物学者)

最新の対談・鼎談

-

2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念

階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない

意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―

-

2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談

ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―

-

2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談

私たちの中に生きている三島

三島由紀夫論

-

2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談

池上さんと村上さんが話す前に考えていること

池上彰が話す前に考えていること