対談・鼎談

2025年8月号掲載

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

映画「火垂るの墓」をめぐって

「清太と節子の見た“八月十五日”の空と海はこの上なくきれいだった」

8月15日、映画「火垂るの墓」が金曜ロードショー(日本テレビ系)で放送されます。

野坂昭如が自身の体験をもとに書いた原作を、高畑勲が圧倒的な描写力と迫真の時代再現力によって映画化した本作は、多くの人たちに「戦争」について考えさせてきました。

この特集では、原作者と監督の対談を再録し、合わせて、世代の異なる四人による「火垂るの墓」についての文章を掲載します。

この夏に、見てほしい、読んでほしい名作への思いが詰まっています。

対象書籍名:『アメリカひじき・火垂るの墓』

対象著者:野坂昭如

対象書籍ISBN:978-4-10-111203-9

『火垂るの墓』をいま、

あえて映画化することの意味

――最初に、この作品をいま、 なぜ映画化するのか、高畑監督、話していただけますか?

高畑 小説を初めて読んだとき、主人公の清太が、戦時中の中学三年生としては、随分感じが違うなあと思った。そこがすごく面白かった。あの時代の少年というと、ともかく力強く生きぬくみたいな感じがあって、そのためにはガマンもしなきゃいかんと、そういうことが戦争中から戦後の復興、あるいは高度成長にかけてずっと変わらなかったという気がするんです。やることは変わっても、人を支えている気持ちみたいなところで変わってなかった。

野坂 そうですね。

高畑 ところが、清太というのは違う。おばさんにイヤ味を言われると、その屈辱に耐えないでパッとそこから身をひいて別の行動をとる。ガマンをしない。そういう清太の気持ちは、むしろ、いまの子どもたちの方がよくわかるんじゃないかと思うんです。あそこでガマンをしなきゃならんと思うのはぼくらの世代です。いまの子どもたちは「ムカつく」なんて言い方にも端的に現れているように、快いか快くないかという判断を基準にして、何かをやろうとする。そういうあり方と、清太の行動とはどこかで通じるものがあるんですね。子どもたちに限らず、時代そのものがそうなりつつあるような気がして、この時期に映画化できるんだったら非常にいいんじゃないかと思ったんです。

野坂 あの主人公は、戦時中の子どもとしては、どちらかというと、ごく甘ったれの子どもだったわけで、その点でいったら、いまの子どもたちも、同じ境遇におかれたら、あっという間にああなっちゃうだろうとぼくも思いますね。で、結局、あの兄妹は、二人だけの所に閉じこもることでしか、あの苛酷な中を生きていくことができなかった。母親という庇護者を失ったとき、兄は全世界を敵にまわしても、自分が庇護者となって妹をかばおうとする。自分自身が妹のための食糧になってもかまわないというところまで思いつめる。それはかなりの悲劇であると同時に、一方では大変幸せな境遇でもある。清太としては、世界中で二人っきりの天国を築こうとしてるわけですね。

高畑 非常によく分かります。

野坂 あれは心中物だから……。

高畑 そうですね。それは最初に読んだときに非常に強く意識しました。近松の心中物とか、そういうものを感じまして。構成からいってもそうだという気がしたんです。主人公たちが死ぬことを前提にして、その死に到る道筋をずっと追っている。ただその、いま天国っておっしゃったのはその通りだと思うんです。映画でもそこをきちんと描きたいと思っています。

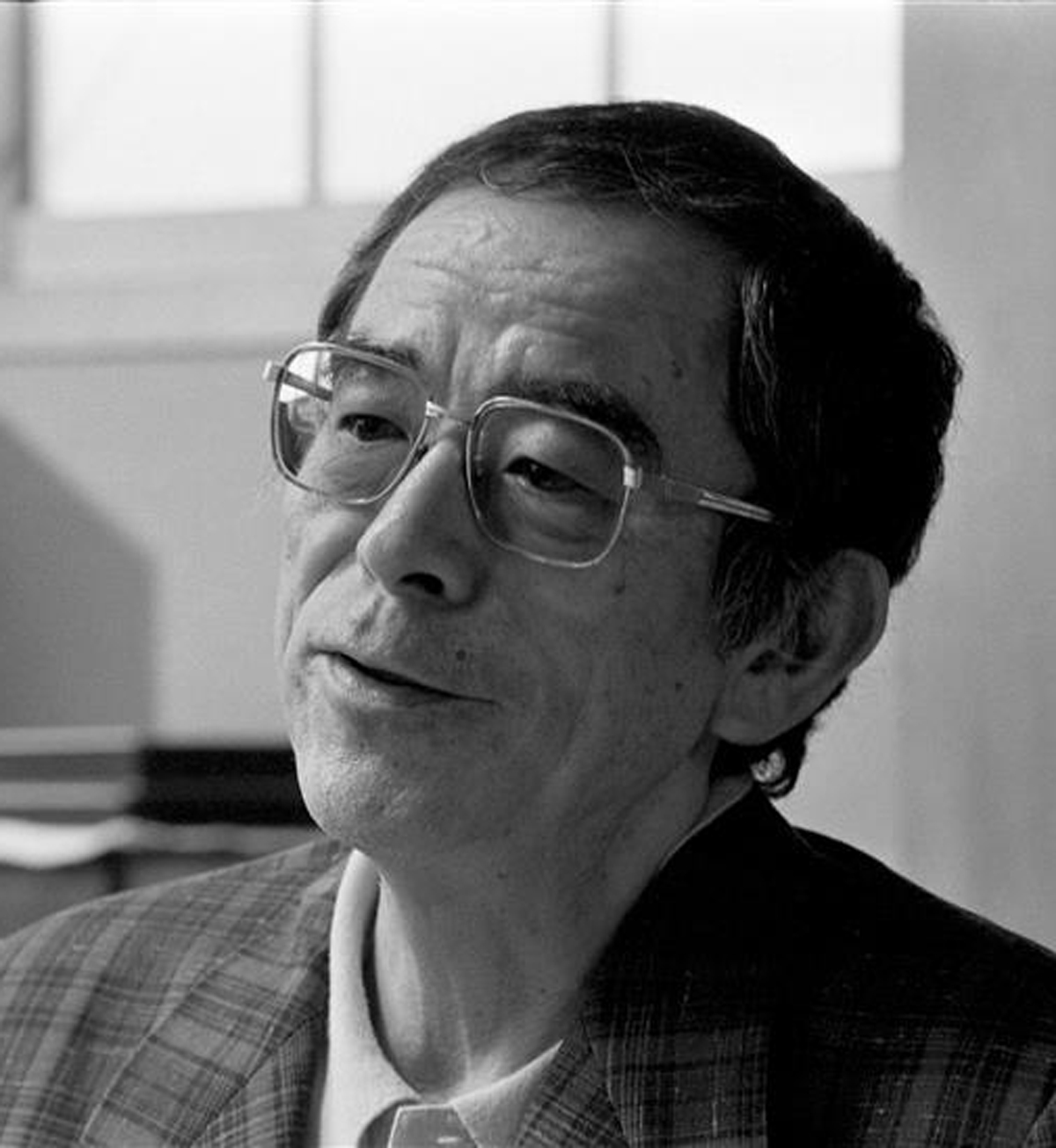

野坂昭如(のさか・あきゆき)(1930~2015)

神奈川県生れ。小説家。占領下の世相に取材した「アメリカひじき」、戦争体験を描いた「火垂るの墓」で直木賞を受賞。

野坂 現実問題として、あの男の子だってそんなロマンティックなことを考えてるわけじゃないんで、実際、おなかがすいちゃうわけだし。でも、節子の四歳という年ごろは、 客観的にみて、女の子がいちばんかわいい年ごろでしょう。それから十四、五歳の少年といえば、自分が男であるということに、つまり自己というものに気がつき始める年代なんです。そういう二人が、二人っきりの生活にとじこもるわけですから、そこには明らかに近親愛みたいなものがある。自分とことばを交わす人間といえば妹しかいないわけで、血のつながりという非常に強い絆もあるけれども、一方においては女の子として好きになることは完全にさえぎられているという状況で、彼の感情というのはきわめて高まってくる――純粋化してくるわけです。

高畑 ええ。

野坂 妹の方も、環境の変化と、兄の変化というようなものに影響されて急速に大人になり、結局、兄に対して、母親の立場になったり、恋人の立場になったりする。圧倒的に保護されているんだけれども、逆に精神的な支えにもなっているわけです。で、妹が肉体的にはどんどん衰えていくときに、その「衰え」というものを、兄は美しくなっていくという形で見ざるをえない。少年の日の甘美な妄想というか、そういうものがあるんですね。結局、あれはもう、死に到る毎日が道行なんです。

アニメーションだからこそ

映像化できる世界

高畑 ぼくは、小説を初めて読んだときから、これをアニメーションでやりたいと思っていたんです。今回、その夢が実現したわけですが……。

野坂 あの小説についての映画化の話は何度かあったんですけど、いつも実現しなかったんです。それは、舞台となる焼跡の茫漠たる焦土を再現するのはまず無理だろうというのと、それから生身の身体でやった場合に、いまの子どもは絶対主人公を演じられないと思っていたんです。お腹がへってる少年が出てきて、その少年がブクブク太ってたらやっぱりおかしいわけですよ。大人だったらそこらへんを芸達者な所でカバーして、これはこしらえ物であるというかっこうで済むと思いますが、この小説ではそうはいかない。で、このお話をいただいたときは、非常にびっくりしました。アニメーションで映画化するとはね……。ぼくはアニメーションというと、夏休み向けの楽しい作品というイメージがあって(笑)、少年の冒険とか、勇気ある行動とかね。ですから、こういう悲しいお話がアニメーションになるなんて考えもしなかったんです。

高畑勲(たかはた・いさお)(1935~2018)

三重県生れ。アニメーション映画監督。1985年、スタジオジブリ設立に参加。1988年、映画「火垂るの墓」を発表。

高畑 アニメーション作品に冒険物が多いというのは、自然だし、別に悪いことじゃないと思うんです。ただ同時に矛盾も感じていたんですね。アニメーションということとは別にしても、戦時中の立派なお話は、非常に感動もしますし、涙を流したりもするわけですが、そういうものを読んだり、見たりした若い人たちがすごくコンプレックスを抱いてるわけです。あの時代の人はすごかったんだなぁとか、とても私はあんなことはできないわ、とか。で、なんかそれはおかしいような気がするんです。勇気を与えようと思って作っているのに、見た人がなんか自分とは違うことなんじゃないかと思ってしまうなんてね。だから何かもっと接点みたいなものがないかなとは、この作品に出会う前から考えていたんです。

野坂 いま、スタジオで、あれは何ていうんですか、スケッチのようなものを拝見して、なるほど、これはアニメーションでやるしか方法はなかったんだなと思いました。

高畑 そうですか。

野坂 全く昔のまんまなんですよ。舞台となる田んぼのところから、街並みの様子から。実写で、どこかほかの場所を撮ったんではかなえられないですからね、あの感じは。昔のあのへんの写真というのはぼくも随分さがしたんですが、いまだみつけてないんです。で、さっき絵を拝見して、そっくり再現されているので驚きました。

高畑 ただ、主人公の設定としては、非常にアニメーションにしにくい設定なんですね。十四歳というのは、実際、いまの中学生もそうですけど、みてると無表情というか、いつも不機嫌というか、精神のバランスがとれていない。身体もそうですけど、顔なんかにもそれが出てしまう。ところが、アニメーションというのは基本的に線で描くという、非常に端的な表現ですから、そういう表情を出すのがむずかしい。笑ったときにはケロッとしたいかにも愉快っていう顔で、で、悲しいっていったら一義的にワッと悲しいになっちゃう。そういうふうな、いま泣いたカラスがもう笑うという典型みたいなジャンルなものですから。その中で、こういう思春期の男の子を扱うというのは、とても大きな冒険で、清太像にどこまで近づけるかが、大問題なんです。

野坂 なるほど。

高畑 妹の節子の方も、それ以上にむずかしい。ぼくは実はテレビシリーズで「アルプスの少女ハイジ」というのをやったんですけど、あれはスタートは五歳なんです。あの作品では原作の中の、五歳の少女の一つの理想像みたいなものを作れればいいと思ってやっていましたが、それより歳下の女の子というのは扱ったことがないんじゃないでしょうか。その上“日本”を扱ったことがない(笑)。それは、日本のアニメーションというのは、リアリティーをはっきり押し出した上で日本を扱わせてもらえないんですね、なかなか。外国のことはたくさん調べるんです。「ハイジ」なんかだったらわざわざスイスへ行っていろいろ調べたりする。ところが、日本について、そういうことは、ほとんどできていないんです。

野坂 死ぬことが、全くあたりまえにあった時代的背景というものを描くのも難しいことでしょうね。想像を絶しているでしょう、朝起きたらそこに死体があるというのは。いっぺん夕立ちみたいにワーッと空襲が来たあとには、ごろごろ死体がころがっていて、それまでの町の風景が一変してしまうわけですからね。

高畑 そういうことを描いていくのは非常にむずかしいと思います。ただ、いろんな困難はあるとしても、作画のスタッフには、アニメーションの具体的であるというところを生かしてやっていこうと言ってるわけです。キャラクターにしても、顔だけじゃなくて、身体全体で何を表すことができるか、そこに挑戦したいと思います。節子の節子らしい感じが、どういうふうに出していけるかですね。

原作者自身が体験した昭和二十年の春

――この作品は、野坂さんの自伝的意味合いが強い作品だとお聞きしていますが。

野坂 この作品を書いたのは昭和四十二年なんですが、それこそ高度経済成長のまっさかりの時期でして。こちらからみてるとそのときの世の中が、何かまともじゃないというか、本当じゃないみたいな気がした。それで、本当の人間というのは違うんじゃないかという問いかけで、ちょっと理想化した兄妹の在り方、もっと極端にいえば、男と女の在り方を描きたかったんです。確かに自分の体験をふまえてはいますが、そういう意味では主人公を理想的な背景においたみたいなものです。ぼく自身、十四歳のときまで全く世間しらずで、ふつうの子どもよりダメな子どもでしたけど、ああいう状況に放りこまれたら急速に大人になってしまった。それが自分でもイヤだった。毎日毎日の生活に適応しなきゃならないから、まるでコマ落としで大人になっていった感じなんです。普通は徐々に、さまざまな屈折を経て、人の裏切りにあったり、大人の冷たさにぶつかったりして大人になっていく。こっちはひと月ぐらいの間に十年ぐらいを経験しちゃったわけだから、ぼくの中に内在していた、ずるさとかが猛烈に開き直りみたいに出てきてしまった。そのときに支えになったのは、当時二歳だったぼくの妹だったんです。盗みをしても何をしても、この妹のためにやっているんだからいいじゃないかという感じがあったんですね。急速に大人になっていくときに、自分自身の大人になりたくないという気持ちとか、大人になりつつある過程において、我ながらひどいことをやってるという負い目なんかを、すべて妹の存在が補ってくれたんです。

高畑 ………。

野坂 妹が死んだのは、その部分は小説と年代的にそっくりなんですが、戦争が終わって一週間目の、当時、ぼくのいた福井県の田舎では、ちょうど灯火管制が解除された日です。二十二日だったかな。夕方ね、表から妹の骨を拾って、ボーッとして帰ってきたら、向こうの村に灯がともっている。それを見たときの、驚いた感じといったらなかった。こちら側で妹が死んで、あちら側で灯がよみがえった。灯がよみがえるというのは平和がよみがえるということにも結びつくわけだけど、そのときぼくは、つくづく生きのびたっていう感じがしたし、一方においてはものすごく、こわかったです。

高畑 こわいっていうのは?

野坂 いやつまり、灯がよみがえったところに、ぼくは生きなきゃいけないわけでしょう。まっ暗なところだったら、ぼくでも生きられるような気がしてたんです。ひどいことをしてもね、まっ暗な世の中なら仕方がないわけだから。ところが、灯がよみがえって、一般の市民生活が復活すると、急速に大人びてしまった十四歳の少年がその中でどうやって生きていけばいいのかという、大変な混乱があった。支えになってきた妹は死んでしまったあとだし。

高畑 はい。

野坂 正直にいうと妹が死んでお荷物がなくなったという解放感もありましたよ。これで夜中に泣かれなくてすむとか、おぶってそこらへんをうろつかなくてすむという、大変妹には気の毒だけれど、そういう気も確かにありました。だからあの小説というのは、ぼくはそれがいやで読み返さないんですが、あまりにも空々しい所がある。絶対、あの妹をね、お荷物に思ったことはあるはずですから。

高畑 そうですね。

野坂 この子さえいなきゃ自分はこういうふうに逃げられるとか、絶対、思ったはずですよ。

高畑 そこらへんのことで言いますと、映画化する場合、どうしても節子というのが具体的に出てきてしまうわけです。四歳ともなると、もっとわがままいって手こずらせるとか、そういうことがあるはずだし、それで清太がたまらなくなるようなシーンがあってもいいんじゃないかと思うんですが、やはりそれはそれでむずかしいんですね。物語として成り立たせるのは。

野坂 そこは監督の才能で補っていただきたいところです(笑)。ぼく自身が、ちょっと身につまされて書き切れなかったということがあるんです。書いてる内に、どうしても兄貴の方を美化して書いちゃうんですね。自分自身ができなかった部分をそこで補っちゃうというのがあって。ぼくは決して主人公のようには優しくはなかった。あんなふうにしてあげたいと、頭では考えていたけど、実際にはできなかった。自分のものを食べないで妹にやろうと心の中では思っても、イザ、それを手に持つと、こっちも腹がへってるものですから、やはり食べてしまう。その食べたときのおいしさたるやないわけですが、食べおわったときの苦痛というのもすごいわけです。世の中に俺みたいにダメな奴はいないんじゃないかと思ったりしてね。小説では、そこらへんのことは、いっさい書きませんでした。

全面的に信頼して

監督におまかせしています

――映画化に際して、原作者から監督への要望はあるんですか?

野坂 もう、監督の才能というのを全面的に信頼していますから(笑)。だから、むしろぼくの方としては、いま言ったような、兄貴の方に混乱が随分あったと思うわけで、うるわしい兄妹愛だけじゃなかったという、そこらへんの部分を表していただければと思います。それはよく言う、「原作が描ききれていない部分」を補っていただくということですが。

高畑 うーん(笑)。

野坂 それはまあどんなふうに表してくれても全くかまわないわけで、何の注文もつけません。ぼくのことばにこだわる必要は、ないと思いますよ。いまの人たちがわかればいいわけで、受けとる方がどういう受けとり方をするのか、これもまた自由ですからね。ただ、ぼくは反戦映画というのはなんにしても嫌いなんだ。かわいそう、かわいそうという映画もいやですね。

高畑 映画化に際して、いくつもむずかしい点はあるんですけど、ひとつには、原作の語り口そのものを生かせないかなと思うわけです。あれは、明らかに清太からみている話だと思うんですよね。客観的に書いてある部分でも、やはり清太の気持ちを通してみているんです。そういう意味で、その語り口を何か生かす方法はないかと……。

野坂 それは、やはり時代背景がむずかしいからですか?

高畑 そう、わかりにくい。言わなくてはわからないだろうと思うんですよ。さっきおっしゃった、死が身近にあったということもそうですし、それだけじゃなくて、日常の細かなこともいちいちわからないんです。だいいち、制作しているスタッフがその時代を知らないものですから。小学校四年生だったぼくが経験しているだけで、あとは全く経験していない。絵を描き始めましても、例えば駐在所を描くと、パーッと光がもれてる絵を描いてしまうんです。灯火管制があったとか、ガラスには飛び散らないように何か貼ってあったとか、人から聞いて知っているはずなのに、いざ描くときには、抜け落ちていってしまうんですよね。配給がどうとか、隣組がどうとかそういったことも、どれぐらい作品の中に反映させればよいのかも、むずかしいところです。何も説明する映画を作ろうと思ってるわけではないので、それは必要最小限のことでいいんですが、何か工夫して、そういうことをきちんと取りこんでいかなくちゃいけないと思うんです。

野坂 ええ。

高畑 これを映画化したいと思ったときに、二つも三つも道があったわけで、最初は、いままでぼくたちがやってきたアニメーション映画ではない表現形式なんかを取り入れながらやりたいと思ったんですが、しかしこういうふうなスケジュールが決まり封切りも決まり、その中でスタッフ編成もしてやっていくとなると、なかなかそういう表現上の試行錯誤というのは出来なくて、やはり、自分たちがいちばん得意にしてきたやつを最大限に発揮するという方向で、なおかつ新しいものに挑戦するというそういう作品にしていきたいと思います。ちょっと抽象的ですが(笑)。

野坂 あの二人は楽しんでるでしょう。

高畑 ええ、映画化に当たってもそのつもりでやってます。非常に充実してるということだけでなく、楽しんでるということをなんとか――。

野坂 とてもよく笑ったろうし。何かちょっとしたことが、いちいちキラキラ光ってみえただろうね。海とか、空とか。むやみやたらに、8月15日の空は青かったっていうけれど、あのときのぼくらの目というのは、実によくものが見えていたんです。もう死んじゃうわけですから。末期の目で見てたわけでしょう。なんでもいちいち新鮮にみえたしね。例えばトマトひとつにしても、盗んできて食べるとき、食欲と結びついていたには違いないけれど、トマトなりの生の充実感というものが、こちらへ伝わってきたんですね。すぐそばに死があるわけだから、こちら側の生の充実感たるや、ものすごかった。それは単に、今度いつ食べられるか分からないから、いま食べてるものの味わいがよりひとしお深かったとか、そんなことじゃない。もっと根本的なことなんです。実際、風景も本当にきれいだった。舞台になった町自体、ふつうに見たってきれいなところだったわけです。それがもうじき焼かれるというんで、町全体がおののきながら待っていたんですから、なおさらきれいにみえる。だから非常にきれいな風景の中で展開された、二人にとっては誠に充実した時間の流れが、いまからみると大悲劇であったという――。

高畑 よくわかります。そのあたりのことが伝えられるといいのですが。

野坂 いま、お話をうかがった限り、すべて信頼して、ぼくとしては、バトンタッチしたいと思います。もう、監督の自由にやっていただいて……。当分、吉祥寺(対談当時、スタジオジブリのあった場所)の方には足を向けて寝ないようにしますからね(笑)。

初出「アニメージュ」1987年6月号

(のさか・あきゆき 作家)

(たかはた・いさお 映画監督)