書評

2025年8月号掲載

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

サブスク時代の若者が観る「火垂るの墓」

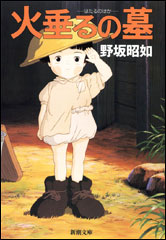

対象書籍名:『アメリカひじき・火垂るの墓』

対象著者:野坂昭如

対象書籍ISBN:978-4-10-111203-9

書評やエッセイを頼まれるとき、依頼書にはよく「若い世代のリアルな感覚、感性で書いてください」という言葉がくっついている。この書評もそうだ。戦後八十年を迎え、「戦争は遠くなった」と言われる現代において、若者がスタジオジブリのアニメ映画「火垂るの墓」、そして原作の野坂昭如による小説「火垂るの墓」をどのように観て、どう捉えるのか。

しかし、そう直截に「若者の感性で」なんて言われると、鼻白むものがある。

あなたたちとそう立場は変わらんでしょう、と思ってしまう。これを読んでいる読者の方々が何歳かはわからないけれども、編集者はわたしとせいぜい二十歳くらいしか変わらないはず。戦後六十年でこの作品に触れる人と、戦後八十年で触れる人、そんなに違いがあるだろうか――なんて臍曲がりなことを考えていたら、バチが当たった。

出版社から送られてきたDVDプレイヤーがパソコンに接続できず、うんともすんとも言わなくなってしまった。友人のパソコンでも試したところ、通電はしているが再生はできない……Mac非対応だ! 慌てて大学図書館のAVブースに走った。映画もドラマもサブスクで、しかもスマホで観てしまうから、我が家には再生機器がない。DVDだって一枚もない。ビデオテープ? なんかおばあちゃんちにあった! 自分の現代っ子っぷりに寒気がしてきた。さすがに認めざるを得ない。サブスク時代の若者なりに「火垂るの墓」を観てみようじゃないか。

ご存じのとおり、「火垂るの墓」は、太平洋戦争末期の神戸を舞台に、空襲で母を亡くした十四歳の清太と四歳の妹節子が、親戚の家を出て横穴で兄妹ふたりで暮らし、やがて餓死に至るまでを描いた作品である。

読んではじめに思ったのは、「戦争文学っぽくない」ということだった。もちろん(わたしが語るまでもないことだが)、本作は戦争に翻弄され餓死する兄妹の等身大の喜びと悲しみ、互いを思い合う心が切々と胸を打つ好編である。声高に戦争反対と叫ぶ人物を登場させずとも、痛ましい状況に置かれる兄妹を見て、読者は自ずから「戦争を二度と繰り返してはいけない」と沁み入るように感じる。ではなぜ「戦争文学っぽくない」のか。

戦争文学を語れるほどの知識も読書量もないが、たとえば大岡昇平『野火』『俘虜記』、原民喜「夏の花」といった昭和二十年代の作品を振り返ると、そこには圧倒的な「非日常」がある。太平洋戦争末期のレイテ島で極限状態に置かれた人間の心理描写も、原爆投下後の広島の凄惨な風景描写も、現代のわたしたちには理解できない、という距離感をもって見つめてしまう。それはまさに、いま、この瞬間にも世界で起こっている紛争や戦争の写真や映像をスマホの画面越しに見て、なぜこんなことが、なにができる、できることなど、と数秒の葛藤とともにスワイプし、次に流れてきた友人の投稿にいいねを押すくらいの軽薄さで。フィーリングで語ることが許されるなら、「戦争文学っぽい」は、遠いってことだ。

でも、「火垂るの墓」は違う。

戦時下にありながら、清太の心理や行動パターンは、現代のわたしたちのそれと驚くほど重なる部分がある。ゆとり世代だとかZ世代だとか、好き勝手呼ばれる我々だけれど、結局のところ上の世代が言いたいのはいつの時代も同じ。「若者は甘ったれ」ってことだ。

この感覚については、本誌にも掲載されている1987年当時の野坂との対談で、高畑勲がいみじくも言い表している。

(清太は)おばさんにイヤ味を言われると、その屈辱に耐えないでパッとそこから身をひいて別の行動をとる。ガマンをしない。そういう清太の気持ちは、むしろ、いまの子どもたちの方がよくわかるんじゃないかと思うんです。

もし清太がもっと我慢強い、いかにも「戦時中の子ども」らしい人物だったら、現代の読者はここまで共感できなかったかもしれない。警報が鳴っても〈清太の年なら市民防火活動の中心たるべしというのだが、一度あの落下音と火足の速さを肌で知れば、一機二機はともかく、編隊に立ち向かう気は毛頭ない〉と防空壕を避け横穴に入り、小母さんの嫌味に耐えかね兄妹ふたりで横穴でのままごとめいた共同生活をはじめる。清太の行動は、当時の十四歳の少年にしては「甘ったれ」と映るものであることは作中の小母さんが明言している。

しかし、その清太のありようこそが現代的で、わたしたちも清太の行動に気持ちを重ね合わせることができてしまう。戦争の光景は「非日常」であるのに、清太と節子の心情は「日常」の地続きにあり、ふたりの笑い声にふらふらと付いていくうち、いつの間にか戦争の悲惨さが身に迫ってくる。

7月15日から、スタジオジブリ「火垂るの墓」がネットフリックスにて配信開始される。いまごろはきっと、わたしのような家にDVDプレイヤーがない、サブスク時代の若者にも清太と節子の非日常であり日常でもある日々が届いていることだろう。

(かみむら・ゆたか 作家)