書評

2025年8月号掲載

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

再訪と初探訪――「火垂るの墓」との四十年

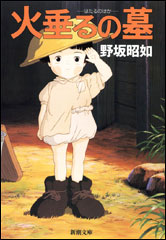

対象書籍名:『アメリカひじき・火垂るの墓』

対象著者:野坂昭如

対象書籍ISBN:978-4-10-111203-9

映画「火垂るの墓」(1988)を観ることは、ずっと避けつづけてきた。この作品が公開されたのは私が高校を卒業した年の春だが、原作はそれ以前に読んでおり、悲惨な展開であることは承知していたから、映像で追体験したいとは思えなかったのである。たびたびのテレビ放映にも背を向け、逃げ切るつもりだったが、この一文を依頼され、数日考えたすえ執筆および鑑賞の覚悟を据えた。

心がわりには理由があって、先般、阪神淡路大震災三十年に合わせて、『冬と瓦礫』(集英社)という作品を上梓したことが大きい。神戸市出身である私自身の体験をもとに、あの震災を描いた小説である。すでに文学史上の存在というべき作家と作品に対して僭越になってしまうかもしれないが、やはり神戸に暮らし、みずからの戦争経験から「火垂るの墓」を創り出した野坂昭如と重なるところを感じた。

そこで四十年ぶりに原作を再読し、然るのちDVDで映画を観た。

まず原作について。饒舌体ともいわれる独特の文体は、高校生のころ読みにくいと感じたが、その後さまざまなものを読んだせいか、思いのほかすんなり入ってきて、心地よささえ覚えるほどだった。この作品の魅力は、一にも二にもこの文体だろう。

主人公・清太が十四歳であるのは野坂本人と同じだが、四歳という設定の妹・節子は、じっさいには満二歳に充たず、養子どうしで血のつながりはなかったという。さらに、亡くなったのは疎開先の福井だから、事実とはずいぶんことなっている。

想像でしかないが、これは小説上の効果を狙ってのことという以上に、「こうあってほしかった」という作者の願望を投影したものだと感じる。「ぼくは、作中の少年ほど、妹にやさしくはなかった」と野坂は記しているし、どうせなら神戸で死なせてやりたかったという思いがあったのではないか。そう考えるのは、じぶんも似たような改変をおこなっているからである。

拙作『冬と瓦礫』の場合は七割がた事実だが、とうぜん脚色はある。例えば、東京で暮らしていた主人公が、震災の報を聞いて神戸に駆けつけ、現地の友人から頼まれた薬を調達しようとするくだり。作中の主人公は手を尽くしてどうにか薬を入手するが、実際の私は断念してしまった。そうした無念さを小説のなかで果たしたかたちである。『冬と瓦礫』は、そもそも故郷の被災時、その場にいなかったという、ことばにしがたい思いが出発点となった作品だから、同一ではないにせよ、喪失感や後ろめたさというベクトルには近しいものを感じてしまう。

そして、避けつづけてきた映画に関していうと、たしかにつらい物語ではあるものの、アニメーションならではの映像美もあり、救われるような心地を覚えたのも事実である。戦争という非常時下にもあった日常の喜びがあやまたず捉えられているし、霊というわけでもあるまいが、死んだあとの清太と節子が、ふたりして過去のじぶんたちを見守っているという映画独自の構図も、おなじような効果を醸している。

それでいて、私が恐れていた悲惨さもあますところなく描かれていた。空襲で焼けただれて包帯だらけになった母親や、痩せ細り虚ろな眼差しになって死んでゆく節子の描写は目を覆うばかりで、避けつづけてきたのも、あながち間違いではない。インターネット上では、「二度と観たくない傑作」などという評も目にしたが、うまいことをいうものである。

そして、原作と映画に共通しているのは、かすかに、だがはっきりとただようエロティシズムだろう。むろん、どちらもあからさまに性的な場面などないが、野坂も、「(本作は)心中物」と発言しているし、高畑勲監督もその意図を汲み取り、追い詰められた兄と妹ならではの濃厚な結びつきを臆せず表現している。清太が蚊帳のなかで節子に抱きつくシーンは原作にもあるが、映画版のほうに、よりどきりとさせるものがあった。原作と映像のみごとな連係プレーというべきである。先に「二度と観たくない傑作」という評を紹介したが、私自身は、もう一度くらいなら観てもよいという気もちになっている。

(すなはら・こうたろう 作家)