書評

2025年8月号掲載

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

二つの「火垂るの墓」とふたりの作家

原作「火垂るの墓」は大噓である、と言う小説家。「反戦映画」としてつくったのではない、と語る監督。二人の間で生じた、映画の奇跡――。

対象書籍名:『アメリカひじき・火垂るの墓』

対象著者:野坂昭如

対象書籍ISBN:978-4-10-111203-9

戦後八十年、昭和百年の今年、8月15日に高畑勲監督のアニメ映画「火垂るの墓」が、「金曜ロードショー」(日本テレビ系)で放映される。

同作は1988年に公開後、ほかのスタジオジブリ作品と同様、この枠で放映されてきた。しかし、高畑監督が亡くなった2018年を最後に七年間放映されずにいた。

「朝日新聞デジタル」2025年5月26日付記事は、「となりのトトロ」「天空の城ラピュタ」などに比べて、同作の視聴率が低いことなどを指摘している。

一方、Netflix(ネットフリックス)では昨年9月、日本以外の約百九十か国・地域で同作の配信が開始され、多くの反響があった。これを受けて、日本でも7月15日に配信が始まった。

それとともに、野坂昭如の原作にも注目が集まっている。

毎年夏に開催される「新潮文庫の100冊」フェアでは、『アメリカひじき・火垂るの墓』は1976年~1978年、1987年~1994年、そして野坂逝去の翌年である2016年に「100冊」入りしている。

定番の名作やその時々の注目作家の作品で編成される「100冊」だが、戦争文学の比率はそれほど多くない。右の時期に限れば、毎年のように入るのは井伏鱒二『黒い雨』、大岡昇平『野火』、竹山道雄『ビルマの竪琴』、大江健三郎『死者の奢り・飼育』、遠藤周作『海と毒薬』あたりで、吉村昭『戦艦武蔵』も原民喜『夏の花・心願の国』も一、二回しか入っていない。

2020年には『野火』は姿を消し、今年の「100冊」には『黒い雨』と、加藤陽子のノンフィクション『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』、そして復活した『アメリカひじき・火垂るの墓』の三冊になっている。戦後八十年という節目にしては少ない気がするが、それだけ太平洋戦争が遠いものになっているのだろう。

しかし、Netflixで「火垂るの墓」を観た海外の人が「ウクライナやガザの状況と重なる」と感じたように、同作は「戦争」という行為を鋭く告発している。

ここでは、原作と映画の成り立ちをたどるとともに、ふたりの作家がこの作品に込めた思いに迫ってみたい。

★

1988年4月に公開された「火垂るの墓」を、二十歳の私は東京の映画館で観た。

高校生の頃はそこそこのアニメ好きで、宮崎駿のマンガ版「風の谷のナウシカ」も読んでいた。だから、映画化された「ナウシカ」、スタジオジブリ設立後の「天空の城ラピュタ」も映画館で観たはずだ。

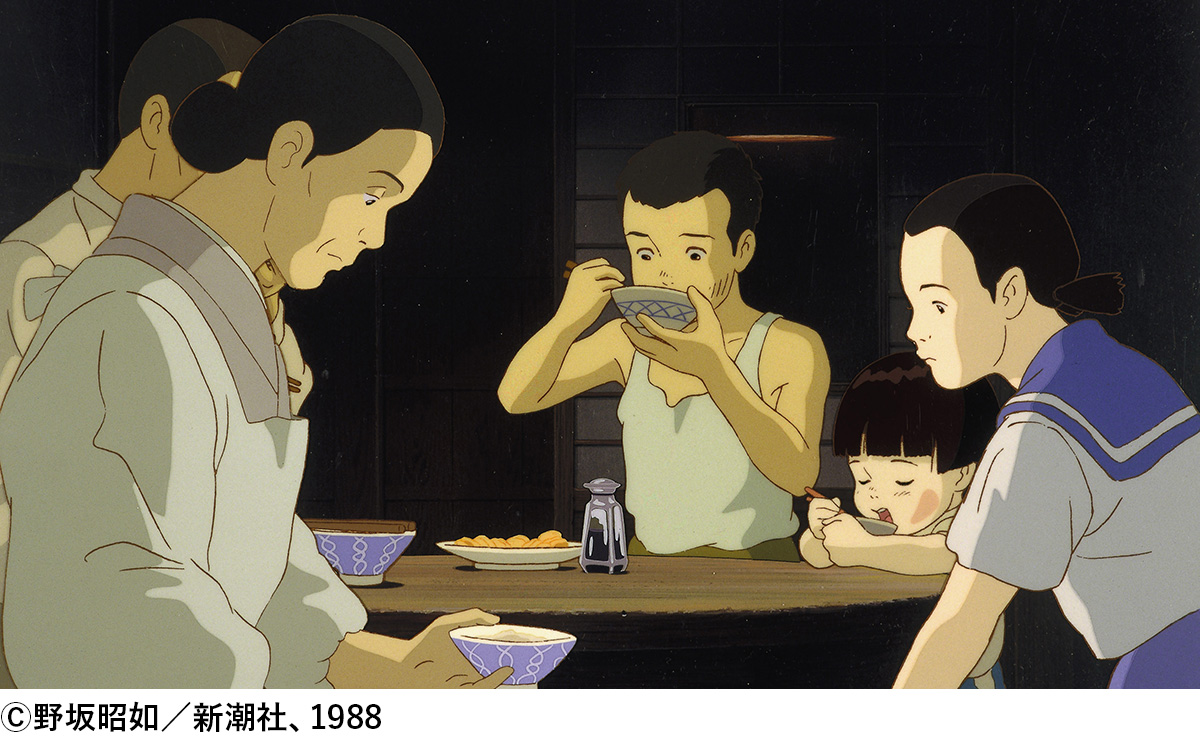

「火垂るの墓」と「となりのトトロ」は二本立てで公開された。前二作と異なり、日本の田舎に舞台を移した「となりのトトロ」も面白かったが、続いて観た「火垂るの墓」には衝撃を受けた。劇場全体の空気が一気に重くなった気がした。

原作を新潮文庫で読んだのは、中学生の頃だったか。一文が長く続く文体に最初はとまどったが、清太と節子の兄妹が戦時下に親と離れ離れになり、二人だけで生き、そして死んでいく物語に惹き込まれた。解説を読み、それが作者自身の空襲体験をもとにした作品だと知った。

当時よく読んだ星新一(1926年生)、小林信彦(1932年生)、筒井康隆(1934年生)、遠藤周作(1923年生)、吉行淳之介(1924年生)らのエッセイでは、しばしば戦時中の体験が語られていた。それらは声高に反戦を訴えるものではなく、「カボチャばかり食べさせられて嫌いになった」など身近なエピソードに自然と共感した。

なかでも、野坂昭如(1930年生)は井上ひさし(1934年生)と並んで、戦争についてよく書いていた印象がある。

野坂の『国家非武装 されど我、愛するもののために戦わん。』は、気迫あるタイトルが忘れがたい。

野坂は同書のカバーに「自分自身のこと」という一文を寄せている。

「ぼくは臆病者である、ことさらな卑下自慢をしている訳じゃなくて、何かあるたび切実にこの思いは深い。すぐに逃げたくなるのだが、どうにか立ち止まらせているのは、かつての戦争にまつらう記憶であって、ぼくはとにかく生き残った。こんな風にいえば、たかが銃後の少年が、何を大袈裟にとせせら笑われるかもしれないが、ぼくの世代こそ、切実に戦い、そして敗けたのだ。(略)だからこそ、二度と、若者たちを戦場に追いやる動きには、反対する」

野坂が自称した「焼跡闇市派」の原点は、この「銃後の少年」としての体験だった。つまり野坂にとって「火垂るの墓」は、大人たちに見捨てられた子どもたちの「戦い」を描いたものだったのだ。

★

「火垂るの墓」は、「オール讀物」1967年10月特別号に発表された。偶然だが、私が生まれた年でもある。

この頃の日本は高度成長下にあり、ベトナム戦争が泥沼化していくのをよそに、好景気に浮かれていた。また、翌年に「明治百年祭」が行われるなど、保守的な動きが強まっていた。

この年、野坂は「婦人公論」3月号に「プレイボーイの子守唄」という手記を発表した。二人の妹、とくに下の妹の恵子を戦時中に亡くした体験を描いたものだ。

十四歳の野坂少年は、空襲で養父、養母、祖母を失い、恵子と二人で暮らしたが、食糧不足のため恵子は衰弱していく。蚊帳の中に蛍を放すエピソードもここに出てくる。

当時の話を同誌編集者の水口義朗にしたところ、「それ書いて下さいよ」と頼まれた。長女が四歳となり、幼くして死んだ二人の妹と重なったこともある。このエッセイは婦人公論読者賞を受賞した。

この年の野坂は、小説家として立っていけるかどうかの正念場にいた。

放送作家としてCMソングの歌詞やテレビ台本を書き、歌手としてもデビュー、黒眼鏡のプレイボーイ評論家としてテレビに出演する。

1963年、中央公論社の水口義朗の勧めで書いた『エロ事師たち』で小説家デビュー。その後も短編を書きつづけ、話題の書き手として注目される。

1967年、「オール讀物」6月号に発表した「受胎旅行」で第五十七回直木賞候補となるが、受賞を逃す。水上勉と松本清張だけが同作を支持したが、「この作家は作家として大成する意気をもって取り組んでいるかどうか疑わしいような悪名声がある」(川口松太郎)のように、作家としての姿勢を疑問視された。

受賞作が発表された「オール讀物」10月特別号には、野坂は、グラビア連載「斜眼れんず」とともに、「火垂るの墓」を書いている。すでに売れっ子だったわけだ。

この前月、野坂は「小説新潮」に戦前のエロ出版人・梅原北明をモデルにした「好色の魂」を短期連載するため、新潮社クラブにカンヅメになっていた。その合間を縫って、自宅に帰って書いたのが「火垂るの墓」だった。

タイトルははじめ「蛍の川」としたが、似た名前の作品があるのに気づき、百科事典にあった古語の「火垂る」から空襲をイメージし、「火垂るの墓」と決めた。

「オール讀物」の鈴木琢二は、前回の直木賞落選後、野坂と会議を開く。

「私がいいたかったのはただ一つ、次回は誰からも文句をいわれないテーマで勝負しよう、野坂さんの原点をしっかり見せようというものだった」(「もうひとつの『火垂るの墓』」、「新潮45」2016年2月号)

同作は「別冊文藝春秋」掲載の「アメリカひじき」と二作で、第五十八回直木賞を受賞。「小説で食わなければならない」という野坂の願いが叶えられた。

なお、初出時にあった最終段落(蛍と節子の関係を描いたもの)は単行本化にあたり削除され、現在の形になった。

★

野坂は「火垂るの墓」の後も、『一九四五・夏・神戸』『行き暮れて雪』などの長編で、自らの戦争体験を題材にしている。

それらを読んで不思議に思ったのは、「火垂るの墓」との戦争の描かれ方の違いだ。短編と長編で異なるのは当然だが、長編では二人の妹よりも、養父母との関係や、空襲後に避難した西宮の親戚の娘とのロマンスなどに重点が置かれている。同じ時期の体験を描いていながら、別の物語のような印象を受ける。

これには、野坂の自責の念が関係している。

「プレイボーイの子守唄」で、野坂は空襲で養父母と祖母が亡くなったとしたが、実際には養母は重傷を負いながら生きていた。短編「焼土層」(『アメリカひじき・火垂るの墓』収録)に登場する音信不通のまま亡くなる母は、この養母がモデルだろう。

実際、野坂はその後もこの養母について語らなかった。そのことによって、自らを「あわれな戦災孤児」と位置づけ、妹と二人だけで究極の飢餓を生き抜いたという体験をつくり上げたのだ(清水節治『戦災孤児の神話』教育出版センター)。

また、「火垂るの墓」における兄妹の関係も、(小説では当然だが)実際と違った。

「ことさらかわいそうな戦災孤児の兄妹、舞台は、空襲後二ケ月余り過ごしたあたりに設定。実際の妹は一歳四ケ月、これでは会話ができない。十六年生れということにし、急性腸炎で三日寝つき死んだ、前の妹と同年。あの妹が生きていたらと、はっきり残る面影をしのび、戦時下とはいえ、暮らしにゆとりがあって、ぼくは確かにかわいがった。この気持を、まったく異なる飢餓状況下に置きかえた」(『文壇』文春文庫)

清太は節子に優しすぎるほどだが、実際には泣き止まぬ妹の頭を叩いたり、拳でなぐったりした。妹はそれで寝ついたと思い込んでいたが、ずっと後になって医師に「叩かれたショックで脳震盪を起こした」と説明される。このエピソードは短編「死児を育てる」(『アメリカひじき・火垂るの墓』収録)で使われた。

「『火垂るの墓』は、いかにも自分の体験に基づいているが如く文字を連ね、大噓である。(略)小説家にさえ、これは許されないような気がする」(『文壇』)という思いはずっと残り、野坂はこの作品を一度も読み返さなかった。

野坂は自らを戦災孤児と仮構した「火垂るの墓」で文壇に登録されたことで、亡くなった肉親に顔向けできないという思いを抱いた。その自責の念が、その後も小説やエッセイで戦争について書きつづける原動力になったのではないか。

しかし、同作を映画化した高畑勲は、野坂の自責の念から離れようとする。

映画「火垂るの墓」の実質的なプロデューサーだった鈴木敏夫(当時の肩書は「月刊アニメージュ」編集長)は、こう回想する。

「原作は明らかに、野坂昭如さんの妹への贖罪意識が強く、そのままやれば、清太への感情移入映画になってしまう。『自己憐憫は描きたくない』。高畑さんのつぶやいたセリフを僕は、いまだに強烈に憶えているんです」(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』文春ジブリ文庫)

では、高畑はこの映画で何を描こうとしたのか?

★

1986年、スタジオジブリは宮崎駿監督「となりのトトロ」の企画を進めようとしたが、親会社の徳間書店が難色を示した。鈴木が、高畑勲監督の「火垂るの墓」との二本立てを提案したが、それでもOKは出なかった。

そこで鈴木は、「火垂るの墓」の版元である新潮社に打診。「ビジュアルな分野への進出を模索していた」同社の佐藤亮一社長はこれを受け、同作の製作を決断。「トトロ」を製作する徳間書店との共同プロジェクトが実現した。新潮社が映像分野に進出したのは、これが最初である。

高畑は1935年、三重県生まれ。野坂の五歳年下である。

九歳のとき、岡山市に住んでいた高畑は1945年6月29日未明の空襲に遭遇する。この空襲では千七百三十七名以上が命を落とした。

高畑は家族とはぐれ、小学生の姉と街の中心部に向かって逃げた。爆弾で負傷した姉を助けて、なんとか生き延び、家族と再会する(『君が戦争を欲しないならば』岩波ブックレット)。

「火垂るの墓」には、この空襲で空から降って来た焼夷弾を見た体験が生かされている。焼夷弾は地上に落ちるとコロコロと転がって、意外に静かだという。それが燃え広がって火の海になっていく。映画ではその静寂が不気味に描かれている。高畑は焼夷弾の描き方には徹底的にこだわり、自衛隊にも問い合わせている。

空襲の実態を再現することに執着する一方で、高畑は同作を「反戦映画」としてつくったのではないと語っている。

高畑は「清太の生き方に今の若い人が共感できるはず」だと云う。戦時中の隣組や人間関係に耐えて生きるのではなく、節子と二人の世界で生きることを選ぶ。それは、原作者の野坂が、二人の関係を「心中」「道行」と評したこととも関連する。「末期の目」で見たからこそ、「二人にとって誠に充実した時間の流れ」が生まれたのだ(高畑勲・野坂昭如対談、『ジブリの教科書4 火垂るの墓』)。

野坂のそういう視点に賛同する一方で、高畑は原作で野坂がつかざるを得なかった「噓」に気づいていたようだ。製作に関わった新潮社の村瀬拓男は、高畑が「これでは映画にはなりません。清太と節子は死ぬはずがないのです」と云ったと証言している(DVD「火垂るの墓」リーフレット)。ロケハンや資料にあたるうち、原作の矛盾に気づいたのだろう。

その矛盾を解決するために生み出されたのが、清太と節子の幽霊だったのではないか。この幽霊に関しては、多くのすぐれた論考があるのでここでは触れない(たとえば、細馬宏通「火と幽霊」、中丸禎子ほか編『高畑勲をよむ』三弥井書店)。

なお、美術監督の山本二三が監督から「詩人の黒田三郎さんの詩を読みなさい」と指示されたと回想している(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』)が、これは父と娘の生活を描いた『詩集 小さなユリと』(夏葉社より復刻)を指している。高畑は、詩を通じて小さな女の子の心情に迫ろうとしたのではないか。

★

原稿が遅く編集者を泣かせた野坂に対して、「火垂るの墓」での高畑も遅れに遅れた。

新潮社の名編集者だった新田敞に「いろんな作家とつきあってきたけど、あんな人は見たことない」と嘆かせた高畑は、佐藤社長に「公開を延ばしてください」と云い放った。

そしてついに、二つのシーンの色を塗らないままで公開したのだ。この事実は今回初めて知った。劇場で観たときに気づかなかったのか、それとも完成版を観たのだろうか?

なお、「4歳と14歳で、生きようと思った。」というキャッチコピーは、糸井重里が手がけたもの。糸井は1984年から「新潮文庫の100冊」のコピーを担当。「となりのトトロ」では父親役で声優デビューもした。その後の十数年、ジブリ映画のキャッチコピーを手がけることになる。

新潮社では公開に合わせ、田村隆一の詩を収録した『絵本 火垂るの墓』、『「火垂るの墓」メモリアルアルバム 節子』などを刊行。新潮文庫版のカバーもアニメの絵を採用した。日本文学研究者の越前谷宏はカバーの文字からも裏表紙の解説からも「アメリカひじき」が消え、「火垂るの墓」が前に押し出されたと指摘する(「野坂昭如『火垂るの墓』と高畑勲『火垂るの墓』」、「日本文学」2005年4月号)。

現在では、文庫版は八十刷、百四十万部に達している。映画化によって、「火垂るの墓」は名実ともに野坂昭如の代表作となり、新潮社の財産になったのだ。

映画を観た評論家の加藤周一は、「一九八八年の想出三つ」 というエッセイで次のように書いた。

「この世の中でいちばん確かなものは、少女が笑ったり、駈けだしたりするときの『生きるよろこび』であり、いちばん不確かなものは、彼女を殺したいくさを正当化するようなすべての理屈だろう、と私は思う」(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』)

この言葉こそ、原作と映画の「火垂るの墓」をつくったふたりの作家に共通する思いだったに違いない。

(なんだろう・あやしげ ライター/編集者)