書評

2025年8月号掲載

今月の新潮文庫

目が覚めても、どうしても同じ自分

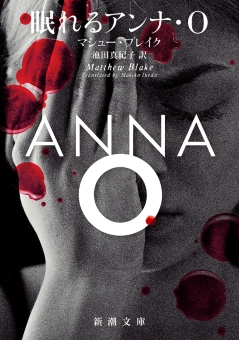

マシュー・ブレイク、池田真紀子 訳『眠れるアンナ・O』

対象書籍名:『眠れるアンナ・O』

対象著者:マシュー・ブレイク/池田真紀子 訳

対象書籍ISBN:978-4-10-241021-9

明日の自分に任せよう、と言ってしまう。

面倒な課題に手をつける気にならない。視界にすら入れたくない。期限は近いが近すぎるわけではない。よし、今日はやらないで寝てしまおう。頑張れ、明日の自分。

その先の帳尻合わせの苦闘ふくめ自堕落傾向の人ならば身に覚えがあるものだと思うけれど、どこか睡眠の本質を捉えた言い回しのようにも感じられて、なかなか面白い。

他人任せみたいに言うのは眠る前と後では違う自分であるという感覚があるからだろう。一方で本当に他人と信じているわけではない。寝たら今の自分が消失してしまうって、それは死と同じじゃないか。今の自分は終わりという一区切りでありながら、翌日以降も自分は続く。前者の安心と後者への信頼、それで僕らは毎日、安眠できるのだ。

だからこそ、眠りたくない、あるいは、起きたくない場合がある。こんなに楽しい今日を終わらせたくないという前者への不満ならポジティヴだけれど、後者へなら一気にネガティヴになる。起きたら嫌なことが待っている。辛い今がまだ続く。なら、起きずに眠り続けたい。

アンナ・オグルヴィは差し詰めこちらの気分だろう、と『眠れるアンナ・O』を読み始めた段階で、まず感じた。アンナはかれこれ四年間、眠り続けているらしいが、無理はない。起きたときに待っているのは法廷と牢獄なのだ。

事件が発生したのは2019年8月30日。

現場は屋外型レジャー施設〈ザ・ファーム〉だ。二人の男女がそれぞれ宿泊していたキャビン内でナイフでめった刺しにされた状態で発見された。カルチャー誌〈エレメンタリー〉の編集者である二人は同誌の創刊者であり親友でもあるアンナとその家族と共にこの地へやって来ていた。

程なく、アンナも自身のキャビンで見つかる。凶器と思われるナイフを握った状態で眠っていた。おまけに彼女は家族へ、二人を殺してしまったと自白のメッセージまで残していた。何が起こったか明白のようだったが、アンナを逮捕して終わりとはならなかった。

彼女がいっこうに目覚めてくれないのだ。外傷があるわけでも、何か薬を飲んだわけでもないのに。やがてアンナは生存放棄症候群と診断されるが、それで何が変わるわけではない。どうすることもできず、ただ眠り続けている。

物語は、この事件がセンセーショナルに報道され大騒ぎになった末、アンナに〈眠り姫〉または〈アンナ・O〉というあだ名が定着した2023年時点、犯罪心理学者ベネディクト(ベン)・プリンスに一つの指令が下されるところから始まる。話を持ってきたのは司法省の副法務局長。

内容はシンプルだ。アンナを目覚めさせろ。

アンナの扱いはいまや人権問題になりつつある。欧州人権裁判所に釈放を求めさせる動きも出てきているようだ。できるだけ早くアンナを目覚めさせ、殺人罪できっちり起訴をしたい。睡眠の専門家であり、生存放棄症候群について論文も書いているベンならそれができるはずだ。

事件について、ある関わりを持っていることもあり、ベンはこの無理難題に挑む。やがて、この治療は事件全体の構図を揺るがすものになっていき、というのが粗筋だ。

アンナに目を覚まさせるには希望が必要だとベンは考える。だが希望なんて持てるだろうか。アンナが明日の自分へ任せたのは、友人を二人殺した大罪なのだ。

ベン自身が希望を見出すために、彼は事件、更にはそれより昔のアンナやオグルヴィ家のことを調べていく。

自分でいることが堪えられない。アンナの過去を追う内に見えてくるのは、そんな彼女の苛立ちだ。家族も友人も自分の仕事も腹が立つ。それは即ち自身への不満である。

あの事件の夜は、アンナにとって最悪な状態の自分で、だからそこで眠り、時を永遠に止めようとする。

その時を動かせるのか。動かせたところで、どうしても同じ自分に堪えられるのか。物語はこの問いかけを震源に波を大きくしていき、やがてはベンをも呑み込む。登場人物の心理の深掘りでスリルを生む、見事なサスペンスだ。

最初、眠れない夜にこの小説を読み始めようかと思っていた。白状すると「アンナとは真逆で、僕は遂に眠ることなく読み通した」という表現を使えるかと期待したのだ。

そうしなくて良かった。自分の意識が確かな状態で読みたい小説だ。さもなくば、ベンと同様に流されるところまで流されかねない迫力がある。

明日の自分に任せず、意識が曖昧な状態でもなく、はっきりと今日の自分で、真正面から挑むことをお勧めする。

(いのうえ・さきと 作家)