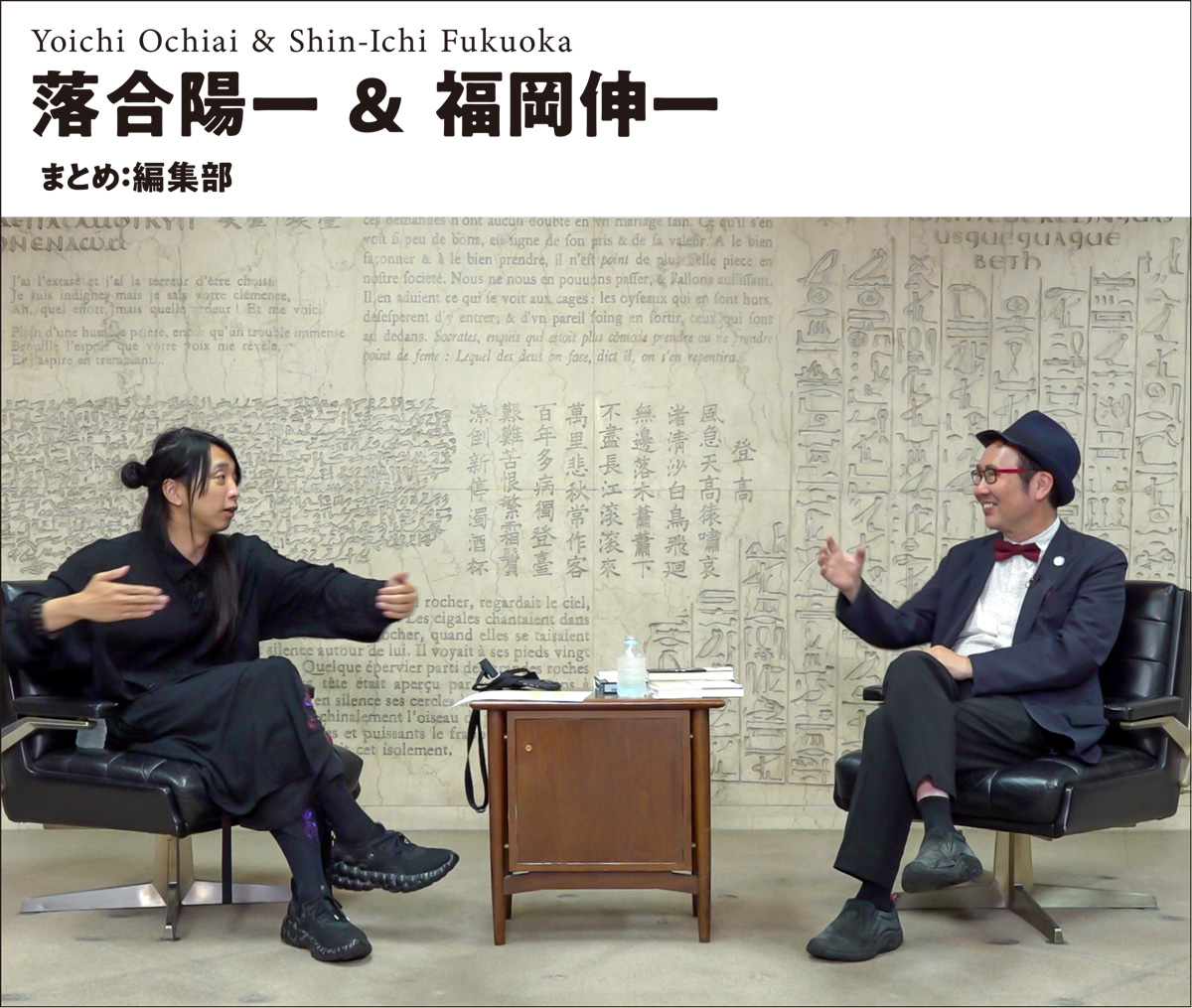

対談・鼎談

2025年10月号掲載

福岡伸一『生命と時間のあいだ』刊行記念

落合陽一さんに、万博で「ご近所」の福岡伸一が聞く

まとめ:編集部

万博で話題のお二人。福岡ハカセの新刊の美しいカバー写真は落合陽一さんの作品、というご縁からの「生命と時間」をめぐる対談!

対象書籍名:『生命と時間のあいだ』

対象著者:福岡伸一

対象書籍ISBN:978-4-10-332213-9

大阪・関西万博はいよいよ10月13日までとなり、1日の入場者数は最多記録を更新中だとか。中でも人気のシグネチャーパビリオンが「null2」と「いのち動的平衡館」だ。

この人気の2館はなんと斜向かいのご近所。福岡ハカセは最新刊『生命と時間のあいだ』で、近代科学で見えなくなった時間のパラドクスを解き明かす時間論を提示したばかり。そのカバーには、落合陽一さんの「アリスの時間」作品写真を装幀したという。

斜向かいの関係とはどんなもの?

万博には「週3、時々週4」で

福岡 対談は二度目ですよね。

落合 万博のテーマ事業プロデューサー8人のうちの2人なので、ここ数年は大阪でお話しする機会が多いですよね。

福岡 プロデューサー会議で30回以上は一緒になっていますね。でもあの会議はまとまった例しがない。それぞれ勝手なことを言っての2時間、しかも時間切れで終わるのが常で。最初は8館で共通のメッセージを集約しようなんていう話もありましたが、それぞれが発信することになって、結果キャラが立って良かった。

落合 総合すると「自然を大切に」といったつまらない話になりがちです。

福岡 どれくらい通われています?

落合 週3が基本で、週4の時もあります。

福岡 私も今日は万博会場から神楽坂(新潮社)です。8人の誰かしらがいなくちゃいけない当番制なんですよね。VIPがいらしたらご挨拶、という万博ならではの任務もあって。

落合 メンテナンスで行く場合も多いです。お金がなくて貴賓室をつくっていなかったのを、やっと8月にDIYでつくったくらいで常に増築中。

福岡 すばらしい。プロデューサーの中でも落合さんがいちばん真面目にやっている気がします(笑)。今日も夜の11時に新潮社で待ち合せだし。お忙しそうですが、食べてますか?

落合 いや、今日なにをしていたかの記憶ももはやないんです。フラグメンタル(断片的)になっていて、時間と記憶が行ったり来たりバラバラです。今日は6箇所くらい回りましたが、もう何をしたか覚えていない。

落合作品がカバーになった理由

福岡 生命にとっての時間なんて、曖昧なものですよね。落合時間にシンクロしたのか、この本の装幀をどうするか、時間を表象する作品や絵をさまざまあたっていたら落合さんの「アリスの時間」に出くわしました(下の写真。Looking Glass Time, 2012)。これが精興社の書体(訪問記は「波」8月号に掲載)やクレスト装の装幀にぴったり合う。使用を許可してくださった後で出会った時に、握手を求められ、喜んでくれたのかと嬉しくなりました。

落合 そうなんです。何しろ思い入れのある作品なんです。2012年、修士1年の頃、東京の府中市美術館で公開制作をつくらないかと声をかけられました。床に時計を置くインスタレーションで、上から光を当てて投影できるよう、リュミエール兄弟のころから使われている古典的なエピディアスコープ(幻灯機)を置いています。12枚の映像をつくるのに、12個の実物の時計と投影機が置かれていて、それぞれの時間の流れが違うことを表現し、アニメーションのようにぐるぐると回して見せています。SNSがはやり始めたころで、人によって違う時間が流れていることを伝えました。

福岡 奥に見えるのがレンズですか?

落合 そうです。府中の後に大きくしたものも作製していて、最初は直径1メートルくらいだったのが、いつしか、大きいのでは5メートルのものも作りました。メディアアートの『レオナルド・ジャーナル』(マサチューセッツ工科大学出版局)という学術誌の表紙も飾り、作品が雑誌のカバーとなる初めての経験となりました。

福岡 それを再録させていただいたのが『生命と時間のあいだ』となるのですね。実は作品の細部を知らずにお願いしていましたが、図らずも、本自体のテーマが、文学作品やフィクションを解体して「人にとって違う時間」の表現なんです。時間が一定だというニュートンの「絶対時間」とは異なり、生命にとっての時間とは可変的かつ可逆的であり、それどころかどんどん記憶の中で散らばっていくということを伝えたかったのでぴったりでした。

写真は世界を微分する

落合 映像と時間の連なりで考えると、ザ・ホース・イン・モーションが参考になるかもしれません。

福岡 イギリスの写真家が1878年に高速度で撮影した連続写真ですね。馬が疾走する際に脚が同時に離れている瞬間はあるのかという議論から始まって、実際に「ある」と証明された。

落合 写真は瞬間の変化を切り取っていく作業で、「微分」だと思うんです。19世紀は写真技術が出てきて、なんでもやってみた時代です。シャッターを切って被写体を高速で撮影できるようになったことで、映す世界が微分されたことが面白いと思って。

福岡 その頃から時間と空間を切り貼りできるようになって、「時間を空間化する」ことも始まった気がします。

一方で、写真こそが真実を映し出していると言われがちですが、絵画の方こそ、微分されずに厚みのある時間を多視点で動的に表現できるとも言えます。例えば、フェルメールの「牛乳を注ぐ女」(1658年頃)で、写真ではあの瞬間は決して撮れません。そこに来る時間とそこから過ぎる時間を同時に描けるのは絵画ならでは。あの時代にはカメラ・オブスクラ(光の直進性を利用して外の景色を映し出す光学的な装置)がすでに出ています。フェルメールは写真的にカンバスを捉えていて、フォーカスする部分は細かく描くのに、周辺に行くとレンズの歪みのようにぼやかして、これが視覚的な芸術になっています。レンズを通した時間の厚みは「絵空事」の方が表現できるのかもしれません。

落合 そうやって、今回の本では時間表現を多様に捉えているわけですね。

福岡 はい。晩年に交流のあった坂本龍一さんは「時間の実存性」を疑ってそれを音楽とされていた。そのことも含め、文章に落とし込みました。

落合さんもアートとして時間を表現されてきましたよね。最近出された『波と景』(KADOKAWA)はこれまでの作品写真が網羅されていて読み応えがありました。

落合 「アリスの時間」は掲載されていませんが、過去作品を「波」「蝶」「華」「鮎」にわけて大判のビジュアル本にまとめました(A4変形判、176ページ)。全部を網羅できなかったのでもう一冊出す予定です。

福岡 私は元・昆虫少年で、特に蝶が好きなんですが、この本にある作品の多くでモルフォ蝶がモチーフになっていてうれしいです。人生のはかなさを表す「胡蝶の夢」という故事成語といい、蝶は幼虫からさなぎ、そして美しい成虫へと、形が劇的に変わるので、時間の経過を伝える存在でもあります。

落合 蝶の成長による形態の変化は、コンピュータでの表現と相性がよいので結構モチーフに使っています。

次の万博での「斜向かい」

落合 アートはロゴス(言葉)で捉えられないからこそ、坂本さんのように音だったり、大きさや視覚効果だったり、これでどうだと見せられる。芸術作品を言葉で説明しちゃう人がいますが、語ろうと思っても語れないものがアートであるはず。万博のパビリオンはアート作品ですが、僕には珍しく「物語」をつくりました。

「null2」は、自身が自己に遭遇する体験をし、自他の境界を越えて新しい知的存在として生きることをテーマとしています。結局、結末を3回変えましたが、この物語を創造するのが結構大変でした。

福岡 展示は、見た人が自分のなかで消化するから時間とともに内面で変わっていきますよね。同時に、1970年の万博とこの2025年の万博のふたつの異なる時間をどう交換していくのかについては、製作の際にみんな考えたことでしたよね。私は、前の万博を実際に見ているので、そこは55年という時間が基本軸になりました。

万博のあとは、どういった方向を考えておられますか?

落合 研究は研究、アートはアート、と分けてこれまでやってきたのですが、万博では研究とアートが一致してきました。アートとして着地したのですが、研究でもあり、論文も書けるなと。身体をもってしか体験できない自然、人工物でもありつつ、なにかしらの儀式が含まれる構造をつくる──人工物とも言い切れないけれど自然物とも言い切れない、身体性をもってやるしかない、そんなことをやってみたいと思っています。

神社がまさにそれだと考えて、最近神社をつくりまして(岐阜県高山市内の「計算機自然神社」)、その方向を進めてみたいです。

福岡 楽しみです。私の「動的平衡」と、どこか近いところ、斜向かいな感じですね(笑)。落合さんには、次の日本での万博にも参加して、時間をつないでいっていただきたいです。

*ダイジェスト版のこの記事、詳細を知りたい方は、本対談フルバージョンを、新潮社公式YouTubeチャンネル「イノベーション読書」で近日中に公開予定です。

(ふくおか・しんいち 生物学者)

最新の対談・鼎談

-

2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念

階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない

意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―

-

2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談

ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―

-

2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談

私たちの中に生きている三島

三島由紀夫論

-

2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談

池上さんと村上さんが話す前に考えていること

池上彰が話す前に考えていること