インタビュー

2025年10月号掲載

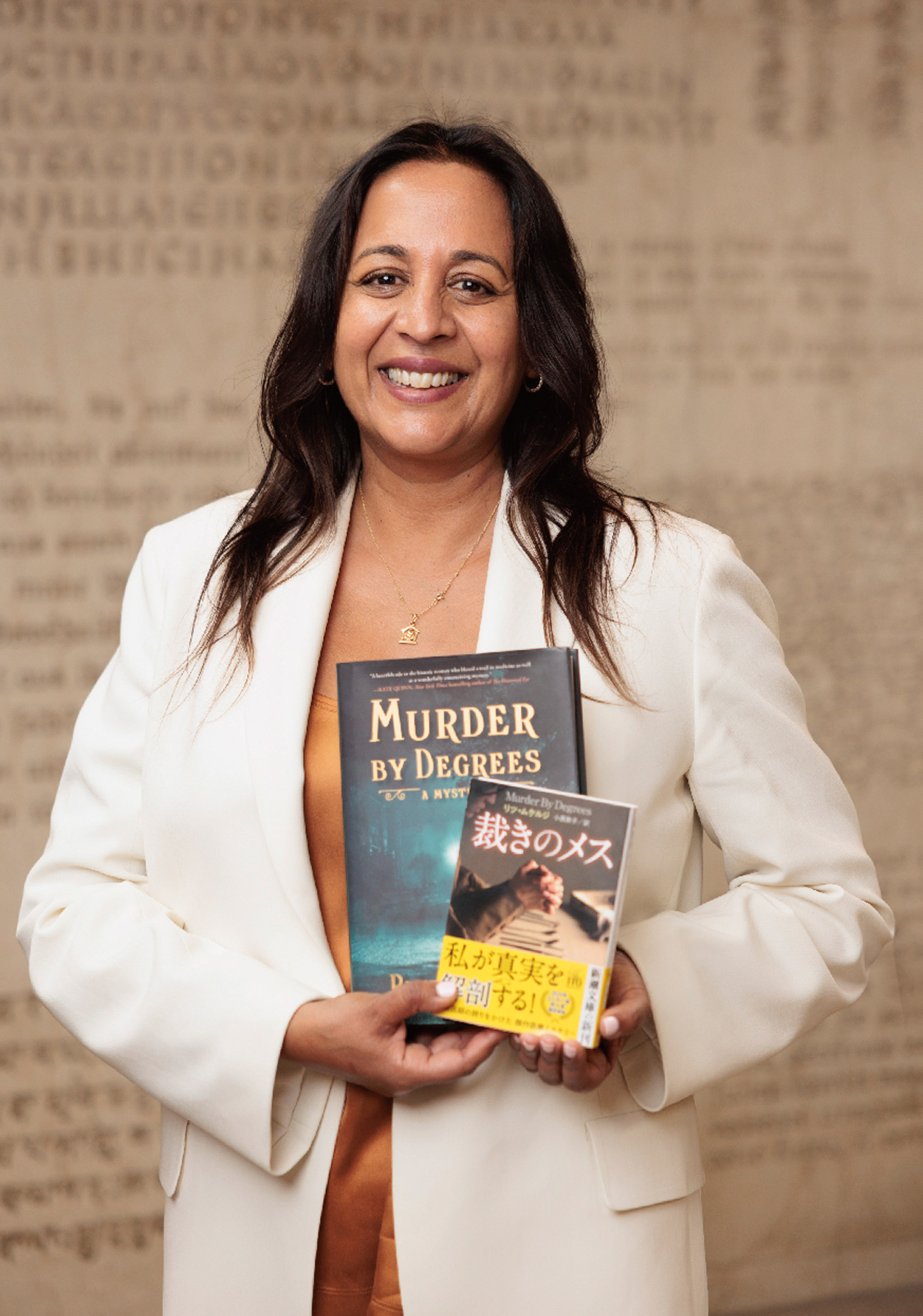

リツ・ムケルジ、小西敦子 訳『裁きのメス』著者来社リポート

医学と歴史の交わるところ

19世紀の女性医師を主人公にした、サスペンス豊かなデビュー作が全米の話題となったリツ・ムケルジさん。来日を機に訪れた新潮社で、同作に込めた思いを語った──。

対象書籍名:『裁きのメス』

対象著者:リツ・ムケルジ/小西敦子 訳

対象書籍ISBN:978-4-10-240961-9

構成・新潮文庫編集部

厳しい暑さのなか、涼しげな白いジャケットに明るいオレンジのシャツ姿で東京神楽坂に現われたのは作家のリツ・ムケルジさん。彼女のデビュー作Murder by Degreesを『裁きのメス』のタイトルで翻訳刊行した版元を、「せっかく日本へ来たのだから」と訪れた。

この日の東京の気温は35℃以上とあって、ムケルジさんは初対面の挨拶もそこそこに、「信じられない暑さ! 湿度もものすごいし、私の住んでいるカリフォルニアではとても考えられない気候ですね」と笑った。

ムケルジさんはインド生まれのサンフランシスコ育ち、3人の子をもつ母であり、15年以上医療に携わってきた現役医師でもある。そして2023年に刊行された初の小説『裁きのメス』で、アメリカ探偵作家クラブ(MWA)が主催するエドガー賞新人賞最終候補になった。同書は南北戦争後間もない19世紀のフィラデルフィアを舞台とした医療ミステリーだ。主人公のリディアは当時まだ珍しかった女性医師だ。とはいえ、作中で彼女が直面する様々な困難には、現代を生きる著者自身の経験や苦悩が反映されているという。

「本作はミステリーなので、読者には謎解きやスリルを楽しんでもらいたいのですが、不公平で理不尽なことが横行する社会に対して、危機感を持ってほしいという思いも込めています。例えば、リディアは女性であるというだけで意見を尊重されませんし、女子学生に医学を教えていることを軽蔑されもします。これは決してフィクションではなく、19世紀の女性医師に関する資料にたくさん実例があることで、そこに私自身が経験したことも織り交ぜて書いたのです」

執筆のため19世紀の女性医師についての資料をできるだけ集めたが(医学部入学前に別の大学で歴史の学士号を得ていた彼女にとって、歴史的資料の収集と読み込みはお手のものだ)、残されているのは女性らが記した日記や手紙など断片的なものだけだった。しかし、それだけの資料からでも、仕事と私生活の両立の難しさや女性蔑視と立ち向かう困難が鮮烈に浮び上がってきたという。

「私自身、子育てをしながら医師としての仕事を続けつつ、さらに執筆を始める、というのは簡単なことではありませんでした。しかし、19世紀を生きた女性医師たちの切実な言葉を目の当たりにして、この小説を書かずにはいられなかったのです。もう21世紀だというのに、当時からまるで変わっていない社会問題がたくさん残っていることを訴えたかったんです」

校閲者は校閲者を知る?

「日本での本作りの過程をもっとよく知りたい」と言うムケルジさんと、新潮社内のあちこちを探訪することに。

まず訪れたのは、ゲラで誤字脱字や内容に誤りがないかをチェックする校閲部。

『裁きのメス』の校閲担当者は、一読して「この作品の校閲には時間がかかるかも……」という印象を抱いたそうだが、

「読み込んでいくうちに、ムケルジさんとアメリカの編集者、校閲者との間で、しっかりと内容の確認がなされているのがよくわかりました。ただ、作中に登場する詩の出典や発表年を調べることには時間がかかりました」

と、本ゲラ(実際に使用した校正紙)を広げながら、作者に説明していく。

本作には、エミリー・ブロンテやブラウニングらの詩が多く登場する。それらはある日突然失踪したアンナの手帳に書き記されているものだ。彼女はリディアの患者であり教え子であり、そして親友でもある。アンナを探し出すため、リディアは警察とともに捜査に乗り出すのだが、アンナの心情の変化を追ううえで大きなカギとなるのが名詩の数々なのだ。ただ、1875年という作品の現在時に、それらの詩をリディアが読めた、ということでなければならない。

校閲担当者の感想に、ムケルジさんは大きく肯いて、

「日本でも詩の校閲をやってくださったのですね! 古い詩ばかりで、確かめるのは大変だったでしょう。執筆したときも、私自身、その詩がすでに発表されていたかどうか確認しましたし、アメリカでの校閲者も改めてチェックしてくれました。おっしゃる通り、原書の版元は校閲がとても厳密だったんです。さすが校閲者はわかるのですね(笑)。例えば、作中でハロウィンを土曜日にしていたのですが、1875年だと曜日が違うと指摘されました。フィクションなのに細かすぎやしないかと思っていましたが、今では校閲の方に感謝しています」

診察と推理の共通点

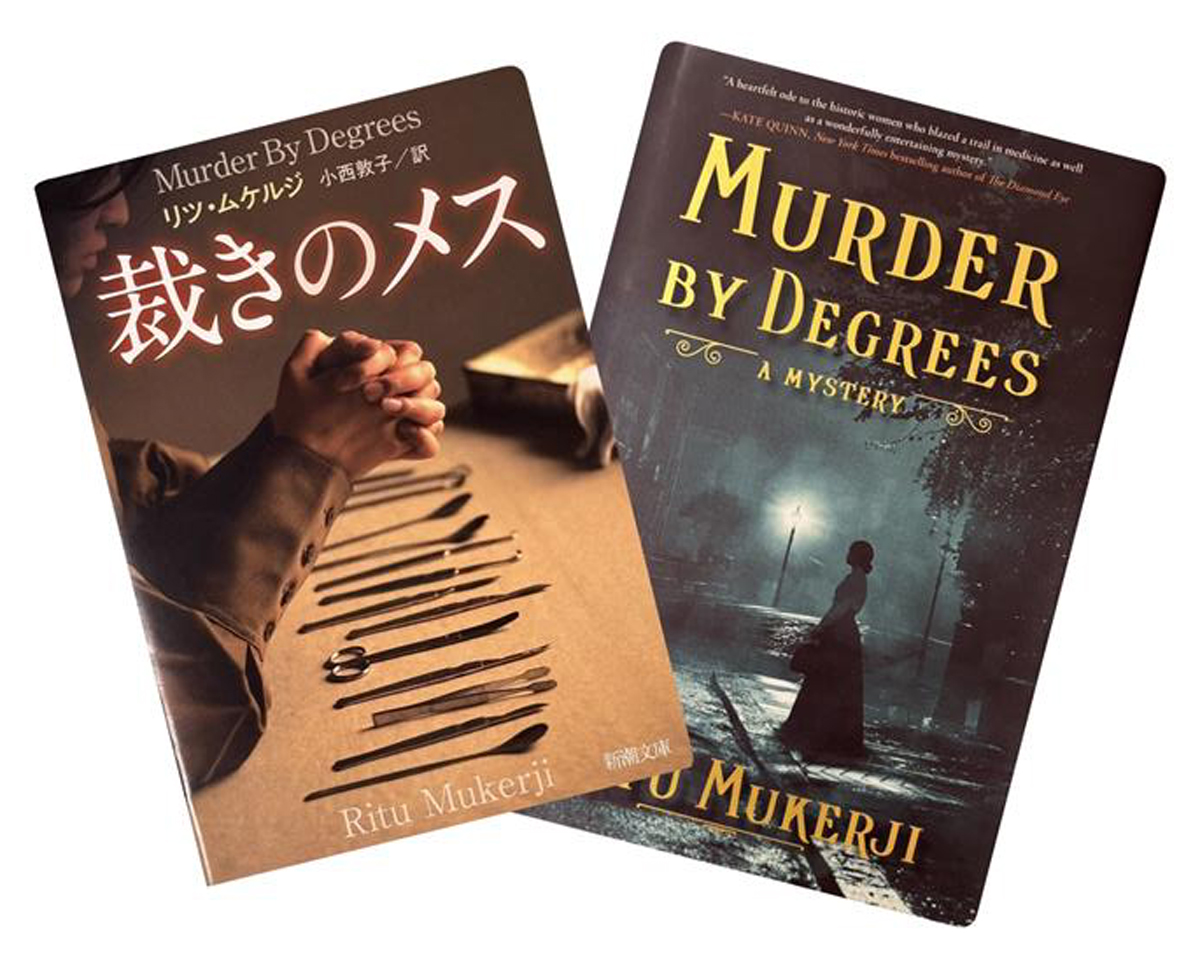

次に向かったのは、カバーデザインなどを担当する装幀部。本書のカバー写真は写真部のカメラマンが撮り下ろした。アートディレクターを務めた装幀担当者が、「カバーに写っている医療器具は100年ほど前、日本の大正時代に実際に使われていたものなんです。ネットオークションで手にいれました」とその医療器具を取り出したところ、ムケルジさん曰く「ああ、この器具は今でも使っています。昔からそんなに変わっていないものなんですねえ」。

本作の特長のひとつに、診察や司法解剖の場面での臨場感や鮮烈さが挙げられる。物語上重要なシーンなのはもちろんだが、リアルな描写力によって──歴史資料の読み込みと同様に──私たちは19世紀アメリカの一都市へ、女性医師が戦い抜く世界へといざなわれていく。例えば、激しい咳のせいでやってきた患者に、リディアは診察のためにシャツを脱ぐように言う。すると、その患者の「上半身は恐ろしいモザイク模様が刻まれた硬い殻と化している。首の付け根から下腹まで、まるで皮膚が溶けつつあり、ろうそくから滴り落ちる蠟の細流のように見えた」(小西敦子訳)。その様子から過去に重度のやけどを負ったのだとリディアは理解するが、これは実際にそんな症状を目の当たりにした経験のある医師だからこそ描き出しえたディテールだろう。

岩田誠医師は本書に寄せた解説の中で、医師が患者との会話や観察から病気の診断を下すプロセスと、探偵や警察が事情聴取や現場の観察から犯人を追い詰める過程は全く同じなのだ、と指摘している。そして本作でのリディアも、優れた医師らしく、慎重で巧みな会話や観察から、あざやかな推理力を発揮していく。それは不自然な感じを与えず、リディアの個性として印象づけられて、読者は彼女の聡明さと勇気を応援することになる。そんな人物造形も、作者自身が医師であることと深い関係があるのかもしれない。

さて、『裁きのメス』の装幀について、ムケルジさんは候補写真やレイアウトを眺めながら「日本版のカバーを見たとき、なんて凝った写真なんだろうと思いました。握られた手に目が行きますが、よく見ると後ろにあるトレーやそこにかけられた布が良い味を出しています。本当に素敵」と装幀担当者とカメラマンを賞賛した。

カバーの候補写真を眺めているムケルジさん

装幀担当者ははにかみながら、

「衣装も19世紀の雰囲気が出るよう、何着も試してみました。白いブラウスは現代的すぎるし、黒い服だと重すぎて雰囲気が暗くなってしまう。作品に合った、理想通りのものをずいぶん模索したんです」

ムケルジさんは「アメリカ版の装幀は、濃い青緑色がベースとなっていてクールな雰囲気なのに対し、日本版は温かみのある色合いが印象的で、違いが面白いです。アメリカ版も日本版もとても気に入っています」と微笑んだ。

日本版とアメリカ版の『裁きのメス』

やっぱりミステリーが好き

最後に新潮文庫編集部を訪れた。編集部の壁一面を占める本棚に収められた大江健三郎『個人的な体験』や村上春樹『1Q84』などの文庫版を手に取って、「私の大好きな作品です。新潮文庫から刊行されているんですね」とムケルジさんが目を輝かせる。

「デビュー作が日本で翻訳されるとは想像もしていなかったのですが、とても嬉しく光栄です。日本にはずっと興味があり、今回やっと日本に来ることができました。東京を観光した後、京都へ行くのですが、筆で写経ができるお寺を訪れる予定で、とても楽しみにしています」

ここで少し、読書をめぐる思い出話に。舞台となったフィラデルフィアは、実際にムケルジさんが医学生として過ごした場所だそう。勉強のかたわら、図書館に入り浸っていた彼女は、当時から女性医師を主人公にしたミステリーを書きたいと考えていたという。

「幼い頃から、毎週図書館へ行くことが何よりの楽しみでした。読書は思いも寄らない世界に連れて行ってくれるので大好きです。本当にさまざまな本を手あたり次第に読んできましたが、やはりミステリーが一番好きで、特にヘニング・マンケルの作品にはとても影響を受けたように思います。彼の小説を読むたびに、物語の舞台やトリック、事件の裏に隠された真実などに驚かされてばかりです」

さらに、自らの医学生時代を振り返り、「当時のことで印象に残っているのは、アメリカ初の外科手術見学施設のツアーに参加したこと。1804年から1868年まで実際に手術室として使われていた施設で、手術の様子を一目見ようと、円形劇場のような構造の部屋に見学の学生や医師が詰め掛けたそうです。もちろん、たいへん古い部屋ですが、医学の進歩の歴史を肌身で感じることができました。同じころ、100年以上前にフィラデルフィアで活躍していた女性医師たちについて学ぶ機会がありました。彼女たちは、まさにパイオニア的世代です。はるか昔この街で生き、働き、悩んでいた彼女たちの姿に強く惹かれ、どんな生活を送っていたのか、よく想像したものでした」

やがてその想像が、時の熟成を経て、『裁きのメス』に結実した。ムケルジさんに日本の読者へのメッセージをお願いすると、

「この作品の舞台は19世紀、それもアメリカの南東部ですから、日本の方たちには遠い世界と思われるかもしれません。ですが、主人公たちが立ち向かっているのは、現代社会のどこにでも転がっている問題ではないでしょうか。今日でもなお、この小説を読んだ読者、とりわけ女性読者はみんな──アメリカでも日本でも他の国々でも──、自分のこととして感じられる箇所があるのではないかと思っています。厳しい環境にひるまず、立ち向かっていく彼女たちの決意と行動に関心を持って、この作品を楽しんでいただければ嬉しいです」

と、この日いちばんの笑顔を見せた。

(リツ・ムケルジ)