書評

2025年11月号掲載

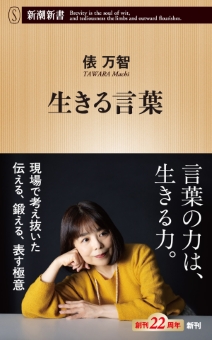

俵 万智『生きる言葉』(新潮選書)10万部突破記念

今日を「生きる言葉」

対象書籍名:『生きる言葉』

対象著者:俵 万智

対象書籍ISBN:978-4-10-611083-2

「生きる言葉」というタイトルに込めた意味を、よく聞かれる。生きるために言葉はある、こんなふうに使うと言葉は生きる、そもそも言葉は生きている……そんないくつかの思いを込めたものだった。が、あるとき、インタビューを受けるたびに熱く語っている自分に気づいた。

「今という時代は、生きるっていうことと、言葉とが直結していると思うんです」

そうか。つまり「生きる」と「言葉」を直結させたのが、まさにこのタイトルだったのだ。ちなみに、私も熱いが、多くのインタビュアーもいつになく熱い。なんならカメラマンも熱くて、撮影がすんだ後も帰らず、居残って話に加わってくる人もいた。みんな、仕事以上に「自分ごと」なんだなと思う。言葉と無縁で生きている人はいない。特にSNSやメールでのやりとりが日常になった今、言葉に悩み、迷っている人が本当にたくさんいることが実感される。

「クソリプに学ぶ」という項の反響が大きいのも、その表れだろう(クソリプとは、Xなどで見られる返信で、くだらない、時に攻撃的なものを指す)。そもそも、人と人とをつなげるために生まれたはずのSNSが、人と人とを分断させるというのは、まことに残念だし、もったいない。せっかくのインフラが、ルールやマナーの整わないうちに広がって、あちこちで事故が起こっている。もらい事故で傷つかないためにも、クソリプと呼ばれるものから目をそらさず、知っておこうというのがこの項の趣旨だ。「クソリプを知る者は、クソリプに勝つ」というのは、これまたインタビューを受けるなかで、思いついた格言(?)だった。

本書を出版した後も、私自身、ちょいちょいクソリプに見舞われている。高校球児を応援する内容のポストをすれば「高校球児だけを特別扱いするのは、いかがなものか」と窘められ、読者の感想を引用して「ありがとう!」と言うと「上から目線ですね。ございますをつけるべき」と𠮟られる。一瞬シュンとなるが、こういう場合は「新種が釣れた!」と喜ぶくらいが、精神衛生上ちょうどよい。本書に出てくる分類に収まらないものが釣れたら、これからもコレクションしていきたい。

「和歌や演劇はともかく、AIや日本語ラップまで守備範囲が広いですね」とも言われる。たぶん、言葉のオタクなんだと思う。私の推しは「言葉」。だから、いろんな現場に足を運んで推し活をしてしまう。最近面白かった現場は、学生のボディビル大会だ。甥っ子が出場するというので応援に出かけた。筋肉にはまったく興味のない私だが、会場で選手を応援する掛け声が新鮮だった。

「◯番、キレてるよ!」といったオーソドックスなものに加え「肩にメロン!」「腹筋が板チョコ!」など、いろいろユニークなものがある。甥っ子のお気に入りは「デカすぎて固定資産税!」とのこと。勢いあまって『ボディビルのかけ声辞典』なるものまで買ってしまった。この本によると大学生の大会は“かけ声文学の宝庫”なのだとか。内容は、とにかくポジティブで、ほめてほめてほめまくる。「肩にちっちゃいジープのせてんのかい」「マッチョの満員電車!」……めくるめくホメの世界に浸っていると、すごく前向きな気持ちになる。昨今話題になる誹謗中傷とは真逆の世界が、そこには広がっていた。

いっぽう『生きる言葉』を子育て本として読んでくれている人も多いようだ。第一章で誕生した息子が、徐々に言葉を覚え、離島での小学生時代や、スマホなしの全寮制中高一貫校を経て、やがて大学では国語学を専攻するようになる。「おわりに」では、私と母の諍いを言語化して救うところまで成長してくれた。自分の子育ては、常に言葉とともにあったなと思う。

ことのほか嬉しかったのは「初めて新書を最後まで読んだ!」「わけわからんくらい読みやすい」という声だ。本書は九割がた書き下ろしで、実は私史上一番と言っていいほど、ブラッシュアップに時間をかけた。言葉について書かれた本の言葉が、読みにくかったらシャレにならない。

水切りのように心を伝えたい軽くて平らな言葉を選ぶ

この一冊をきっかけに、言葉について考え、立ちどまる時間が生まれてくれたら嬉しい。簡単に発信できる時代だからこそ、そういう時間が、一人一人の今日を「生きる言葉」を豊かにしてくれるのではないかと思う。

(たわら・まち 歌人)