対談・鼎談

2025年11月号掲載

漫画『家守綺譚』刊行記念対談 第二弾

やさしく、きびしく、しあわせな仕事でした

近藤ようこ × 梨木香歩

漫画『家守綺譚』をめぐり原作者の梨木香歩さんと漫画化をした近藤ようこさんが語り合いました。発売即重版となった本作の魅力とは!?

(対談の後半部では、物語の結末部分に触れられている箇所があるため、未読の方はご注意ください)

対象書籍名:『家守綺譚(上・下)』

対象著者:近藤ようこ 漫画 、梨木香歩 原作

対象書籍ISBN:978-4-10-356471-3/978-4-10-356472-0

『家守綺譚』とは

時は明治時代、文筆家・綿貫征四郎は、亡き友、高堂の家の「家守」として暮らすことになった。待っていたのは白木蓮や都わすれ、萩、サザン力など植物に満ちた庭。そして、サルスベリに懸想されたり、河童の衣を拾ったり、さらには高堂が訪ねてきたりといった不思議な出来事が次々と起こり……。人と自然の距離がもっと近かった時代の少し不思議な物語。

近藤 小説を漫画化するとき、独自の解釈を入れる漫画家さんもいらっしゃいますが、私はなるべく原作に忠実に描きたいと思っています。『家守綺譚』は梨木さんの世界観によって完成された小説。自分には作れない世界です。私はその原作をお借りしているので、原作にたいしてできるだけ正確にと心がけました。

梨木 ありがとうございます。

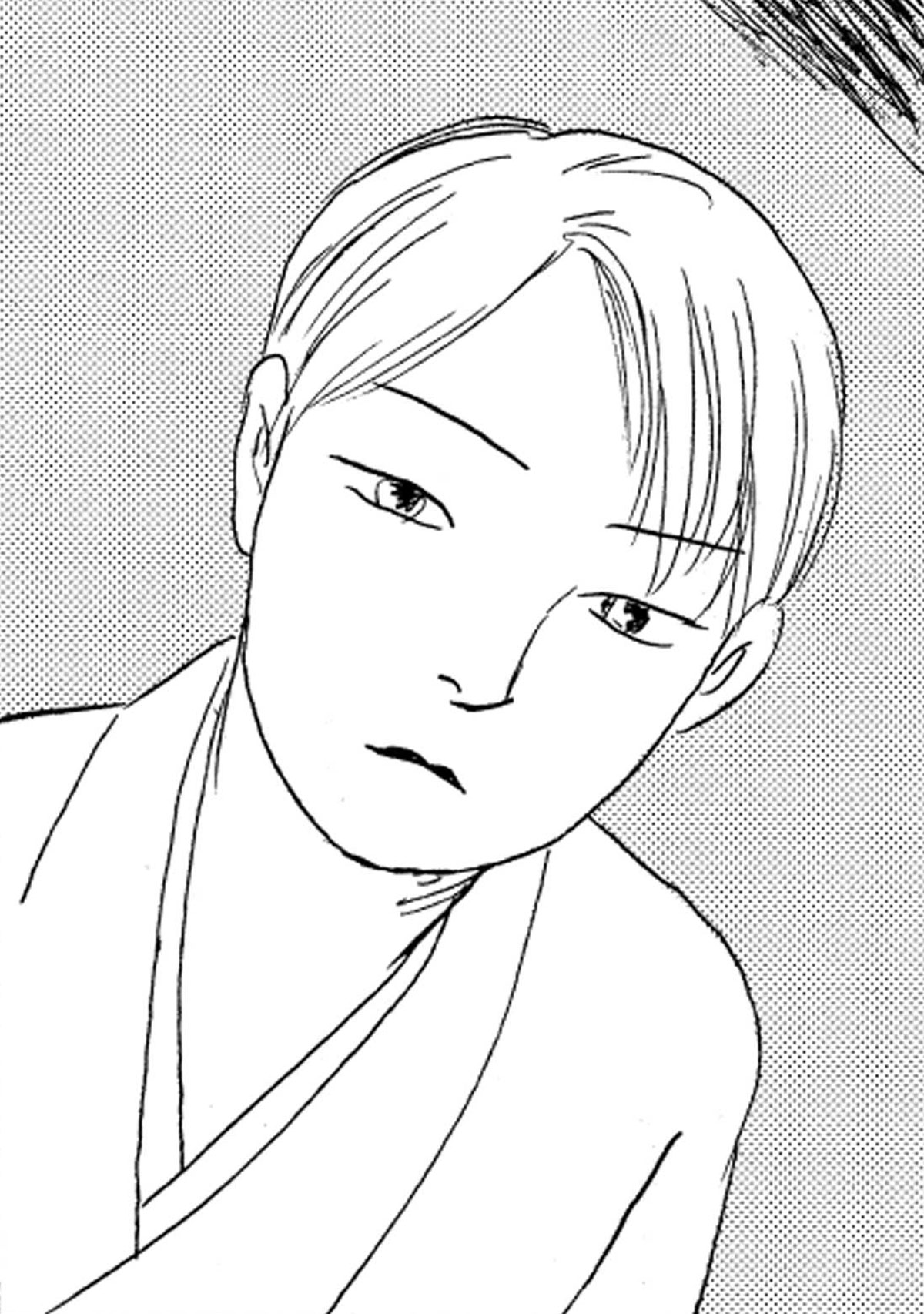

近藤 ただし、絵はどうしても私の解釈になるので……。漫画の絵では、高堂(*1)は線が細いイメージですが、「ボート部に所属していた」ので、原作ファンの中にはスポーツマンタイプのはつらつとした姿をイメージされていた方もいるようでした。でも、高堂はもうこの世の者ではないし、綿貫(*2)との対比を出したいという意味もあってあの姿になったんです。

*1 繊細そうに描かれた高堂

*2 対照的な印象の綿貫

梨木 透明感があってよかったですよ。

近藤 漫画化のさいは、小説の文体のリズムを壊さないようにも心がけました。小説中でゆったりと表現されているところは、コマ割りもゆったり大きめに。小説における文体は、漫画だとコマ割りになると思うんです。

梨木 なるほど。

近藤 私は、漫画化の仕事の八割は調べることだと思っています。駅(*3)から郵便を出すシーンがありますが、だったら当時の駅はどうなっていたのだろうかとか、街道筋にはどんなお店があったんだろうかとか、いろいろな資料を調べて。ナレーション的に文字ですませるという手もありますが、漫画なんだから、絵で描きたいんです。

*3 明治末期の駅の様子

梨木 漫画ならではと思ったのが、昔は土産物屋があっただろうという場面の背景に、さりげなく「大津絵(*4)」が描かれていたことです。小説には大津絵とはひと言も書かれていなかったのに、「おお!」と感嘆しました。

*4 背景に大津絵が描かれている

近藤 作中に「子どもの好きそうな板絵」と書かれていたので、あの地域だったらきっと大津絵だろうなと思って。時代が古いんで、今はあまり見かけない、長い板の絵も描いてみました。

梨木 すごい! やはり何にせよ細部が大事。それでいて、描きすぎていないのがとても上品で。

近藤 うれしいですね。あの雰囲気に気づいていただけて。

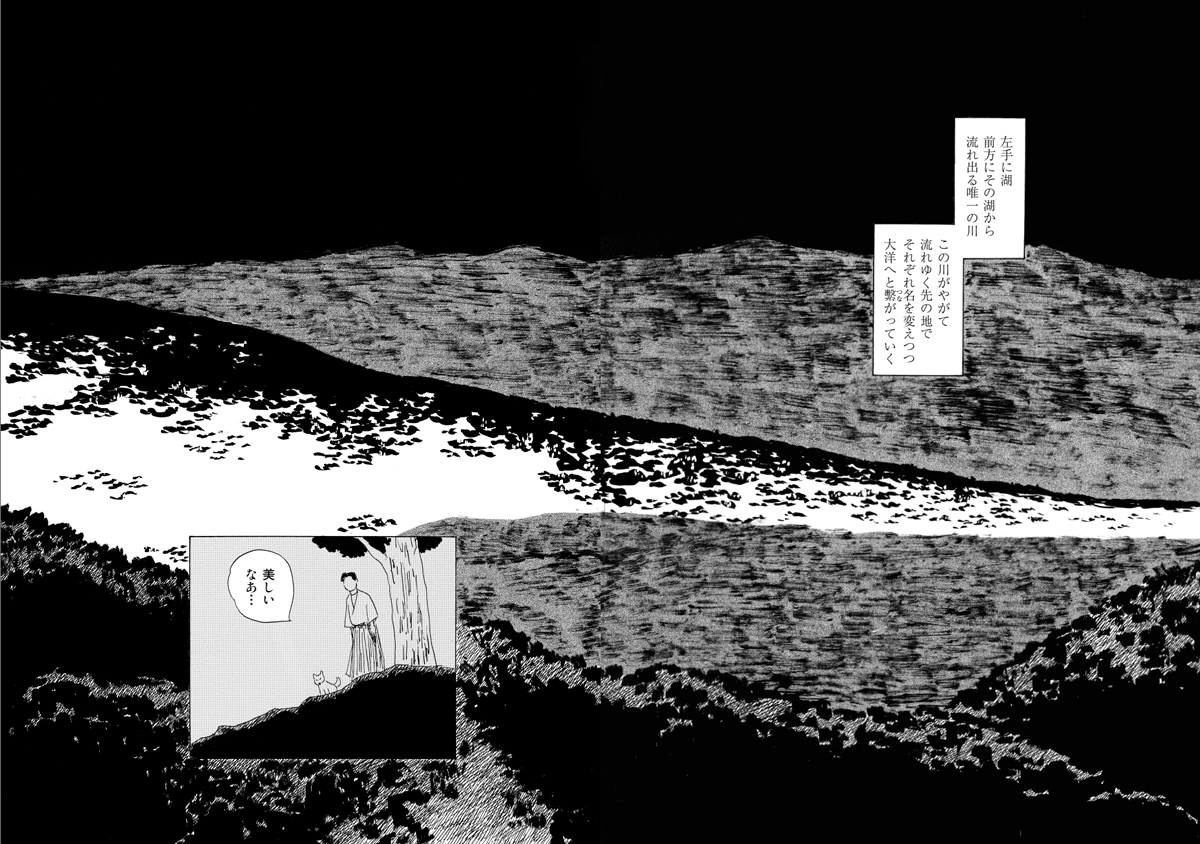

梨木 十五夜の晩の、湖から川が流れていく場面(*5)、あそこは圧巻でした。

*5 月明かりで湖面が光っている

近藤 ありがとうございます。綿貫が湖を見下ろしているシーンですが、梨木さんには、どのあたりがモデルになっているかをお伺いしましたね。

梨木 今は昔より木々も藪も生い茂っているので、当時の景色はわからない。ご想像でどうぞとお伝えしましたが、本当に素晴らしかったです。

近藤 ネットで調べたり、登山をしている人のブログなんかを見てイメージを摑んでいきましたが、昼間の光景についての情報ばかりで。だから結局、夜の光景は想像で描きました。でも、やるなら絶対見開きにしたかった。かなり大胆なことしましたね。

梨木 小説であの場面を書いた頃は、ちょっと感傷的な気分だったんですが、今回の漫画の絵とそれが響きあっているように感じました。

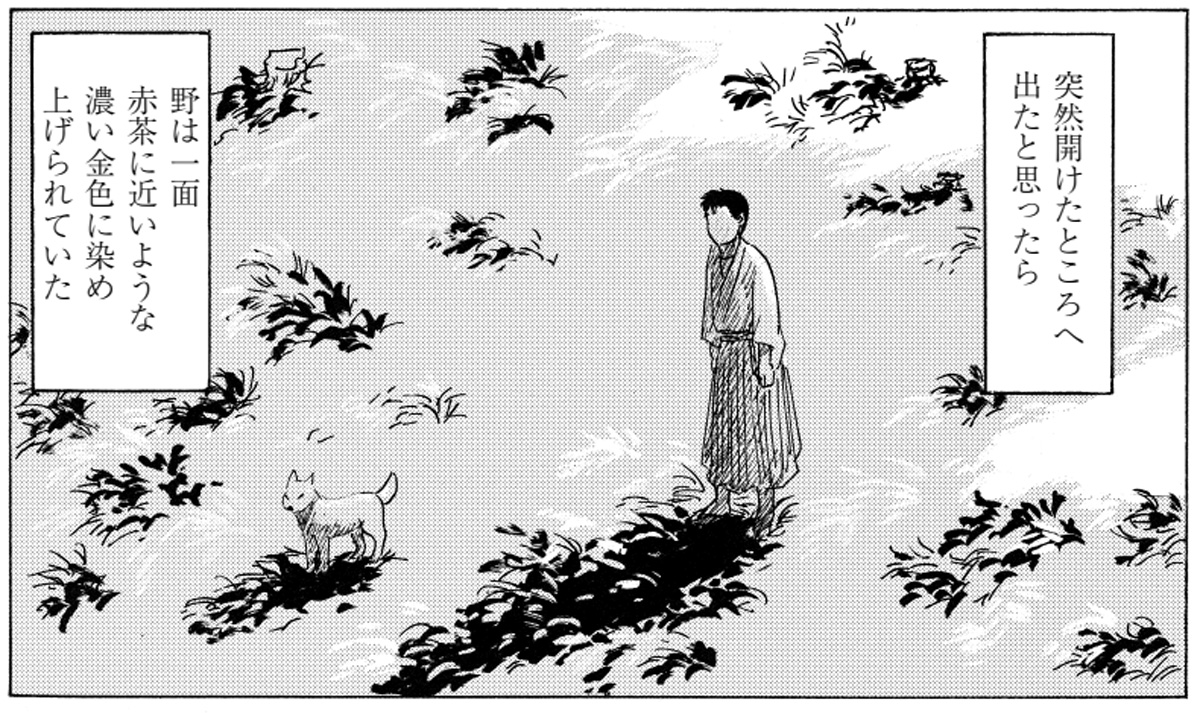

近藤 直前のシーンでは、綿貫が山の中を歩いていき、どんどん風景が変わっていく。そして日が傾いてきて夕暮れ(*6)になり、あたりがセピア色になって月が出てくる。綿貫は一人なんですが、でも犬のゴローがいるから寂しくない。あの感じがとても好きです。

*6 秋の野にいるのは綿貫とゴローだけ

根が生えて物語になっていく

梨木 物語の舞台になった家を仕事場として使っていたとき、職人さんに修繕に来てもらったことがあるんですが「この家、まだ生きてますよ」って言われたんです。削ると木の匂いがしたんですね。

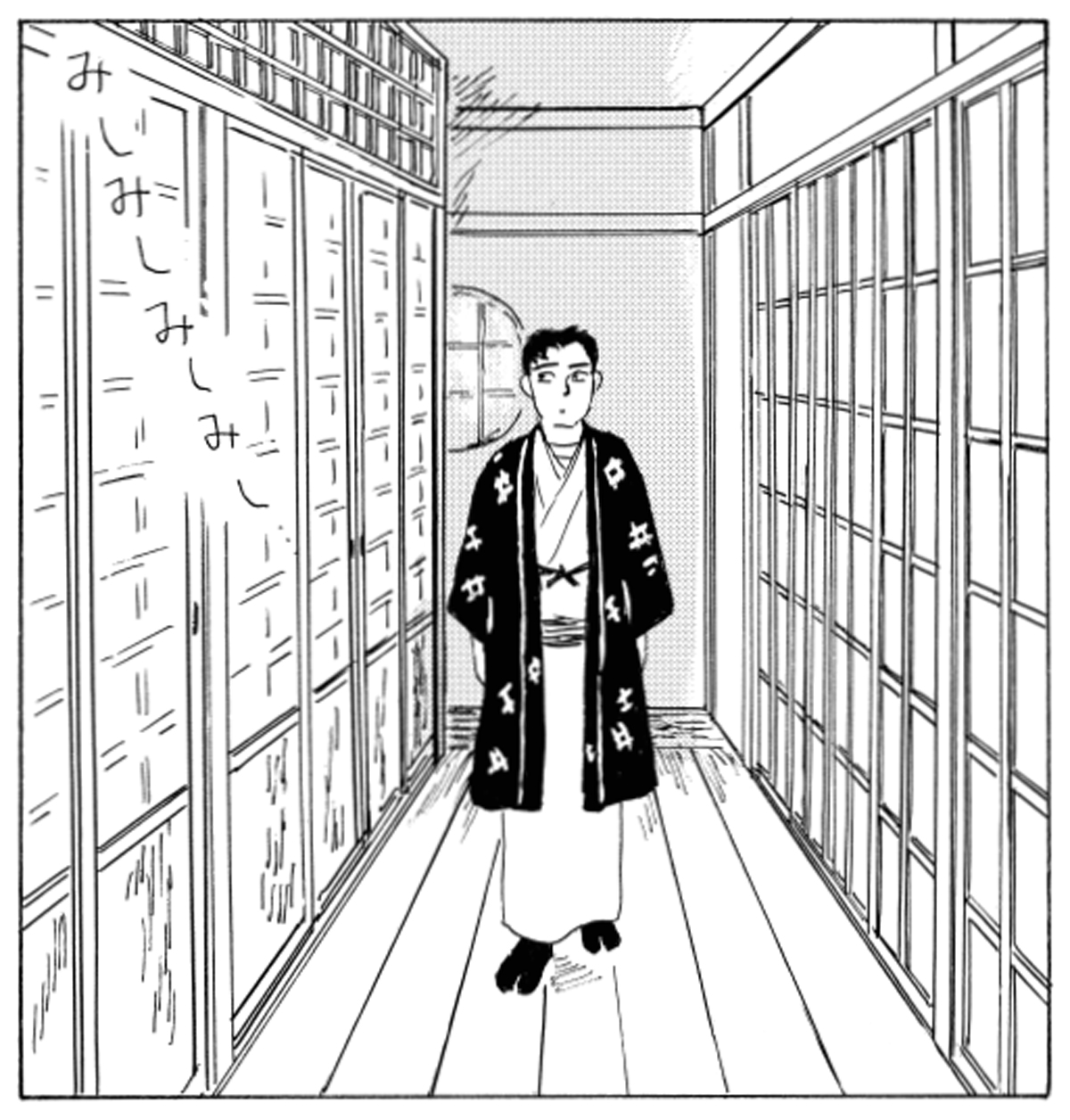

近藤 じゃあ、もしかして家鳴り(*7)とかも?

*7 家鳴りが止まらず……

梨木 いーっぱい(笑)。よく訊いてくれました。来てくれた編集者と座敷で打ち合わせをしていたら、L字型の廊下の向こうの方から、たん、たん、たん、っていう家鳴りが一定間隔で近づいてきて、私たちのいる座敷の障子の向こうまで来て止まるんです。そしてまた同じように遠くから、たん、たん、たんって近づいてくる。「この方、気がついているかな? 知ったら怖がるかな?」と思いながら仕事の話を続けてたんですが、とうとう「さっきから気がついてますか?」って訊いたんです。そうしたら彼は、そういえばという感じで「今日は僕の父の命日でした」と答えたんですよ。

近藤 なんか受け入れ方がすごいですね。不思議なことなのに平然と。

梨木 その方は『家守綺譚』の単行本の編集を担当し、帯の名文句を書きました。

近藤 ほかにもモデルとなった出来事はあったんでしょうか。

梨木 作中に出てくるマリア燈籠は実際に庭にあったものです。仲良くなった地元のご婦人が「これはマリア燈籠だわ」って教えてくれました。

近藤 本当にあったんですね。

梨木 家の中でカラスウリが茂る場面もありましたが、実際にカラスウリが生えてきたこともありました。

近藤 あんな風に家の中にカラスウリがなっていたら綺麗でいいですね(笑)。

梨木 「昔タヌキに化かされたときと全く同じ展開になってきた」というセリフも出てきますが、これもモデルがあって。かつて何人かで車に乗っていたときに道に迷ってしまって、同じところをぐるぐる回っていたんです。そうしたら一番年配の男性が「これは昔タヌキに~」って言いだしたんですよ。

近藤 タヌキは決定なんですね。ぶじ抜けられたんですか。

梨木 なんとか(笑)。こういった実際にあった何かが核になり、そこから根が生えていくことで、物語になっていく感じがします。

「最終話」に隠された秘密

近藤 梨木さんのお書きになるものは、とても清潔だと思うんです。「何でもあり」じゃなくて、一本芯の通ったところがある。そこが好きで。今回の漫画化でも、その点を大切にしました。

梨木 魑魅魍魎とした部分を出したいと思いつつも、力およばずで(笑)。

近藤 物語終盤で、綿貫は湖底の世界に行き、美しい理想的な生活を目の当たりにして憧れを抱きますよね。でもその生活は「私の精神を養わない」と元の世界に戻ろうとする。綿貫は、自分を律する厳しさを持っているんです。そして自分を湖底の世界にとどめようとした紳士に対して厳しい物言いをしますが、でも後から「言葉足らずですまなかった」と謝っています。綿貫はちょっとふらふらとした頼りない部分もありますが、基本的には倫理的な真面目な人間です。一方的に自分の正しさを振りかざしたりもしない。

梨木 そうですね。

近藤 そして、小説全体を通して、そういう清潔な雰囲気が漂っている。

梨木 綿貫は、高堂のいる湖底のことを書きたいと思いつつ、筆を進められなかった。それが自分もその世界に行き「これで書ける」と確信した場面(*8)がありますよね。このシーン、どうかすると、とても生ぐさくなってしまうと思うんです。自分の友人を作品化するわけですから。綿貫には、それは人としてやっちゃいけないことだという信念に似たものがある。けれど、作家としての自分は、それをやらなければまず生体として立ち行かない。鬼になる決意をする。この顔からは、ものすごい迫力を感じます。とくに目が。

*8 決意した綿貫の瞳に注目

近藤 じつはここだけ、綿貫の目が光っているんです。

梨木 一線を越えた綿貫が伝わりました。

近藤 最終話では、綿貫と高堂の二人が顔を合わせないように描きました。

梨木 なるほど。だから二人の属する世界の違いが強く感じられたんですね。物語のラストで、綿貫は高堂に「また来るな?」と尋ねます。この場面では綿貫の温かさや弱さ、甘えを仕方ないものとして受け容れてやりつつ、高堂は去っていきます。そういったニュアンスが絵になった。

近藤 小説はものすごく静かな終わり方ですよね。

梨木 文字にしてしまうと、過剰になってしまうんです。適切な分量があるというか。でも、近藤さんの絵にはそんな行間を読み込んでくださった跡がある。

近藤 静かな終わり方でしたが、ラストはこれ以外にないと思いました。そして、全体を通して読むと、しあわせな感じがする。私にとって今回の漫画化は「やさしく、きびしく、しあわせ」な仕事でした。『家守綺譚』がそういう物語であると同時に、描いているときの私自身もそうであったという二重の意味で。

梨木 そう言っていただけると、とてもうれしいです。

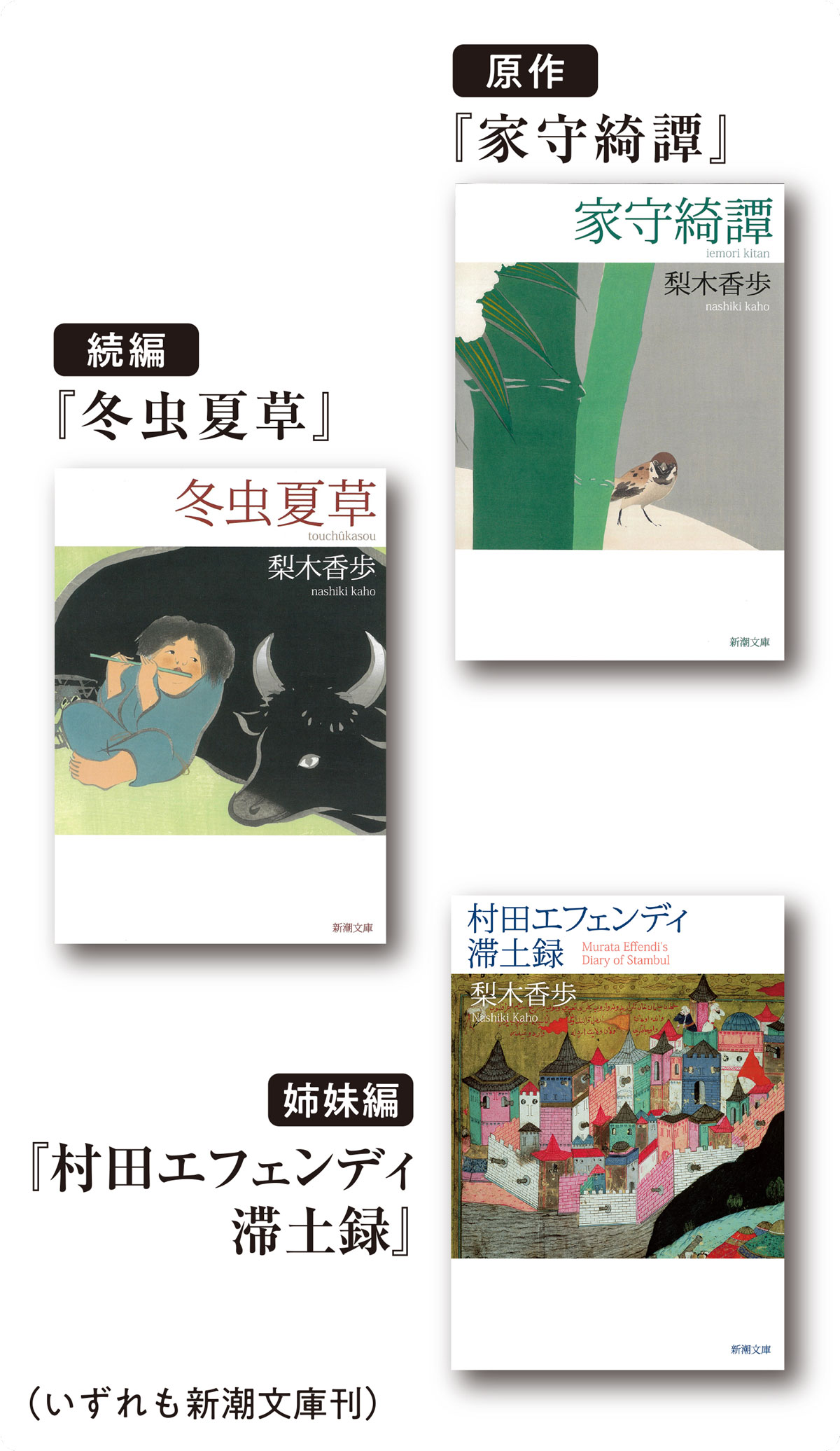

近藤 今日お目にかかる前に、続編の『冬虫夏草』と姉妹編の『村田エフェンディ滞土録』を再読しました。『家守綺譚』は近所の小さな話が集まっていますが、『冬虫夏草』はスケールが大きくなって、綿貫はいなくなったゴローを探しに遠くまで出かけていきますよね。

梨木 『家守綺譚』には具体的な地名はほとんど出てきません。地名の力を使わずに、その土地、世界の本質みたいなものが出せたらいいなと思ったからです。一方『冬虫夏草』では地名や方言を多用しました。あの物語に出てくる土地はダムに沈んでしまって、今はもうない。失われた土地の力に復活してもらおうと思いました。ダムに沈んだのは四つの村でした。村に住んでいた人たちは今でもダムの近くで暮らしていて、取材に行くと明るくいろいろ話してくれました。でもあるとき「時代とともに自分のふるさとの様子が変わっても、みなさんはそこを訪ねることができる。でも、僕たちは行けないんだよ」っておっしゃって。話を聞いているうちに「故郷」について書かなければいけないんだなと思いました。

近藤 そして『冬虫夏草』に出てきた赤竜が『村田エフェンディ滞土録』にもつながっていく……。『家守綺譚』の中に、綿貫の友人である村田がトルコに留学しているエピソードが登場しますが、この村田が主人公となるのが『村田エフェンディ滞土録』ですよね。今回再読してみて、この世界は三作を読んで完成するんだと思いました。私は小説を漫画化するときは、いつも読者のみなさんには「原作も読んでほしい」と思っています。今回は小説『家守綺譚』だけでなく、ぜひ残りの二作も読んでいただきたい。とくに『村田エフェンディ滞土録』は現在とリンクさせられるところがあると思います。

梨木 今日はとても楽しかったです。どうもありがとうございます。

近藤 こちらこそありがとうございました。またお目にかかれる日を楽しみにしています。

(なしき・かほ)

(こんどう・ようこ)