対談・鼎談

2025年11月号掲載

「波」名対談撰

小説についての幸福な夢想

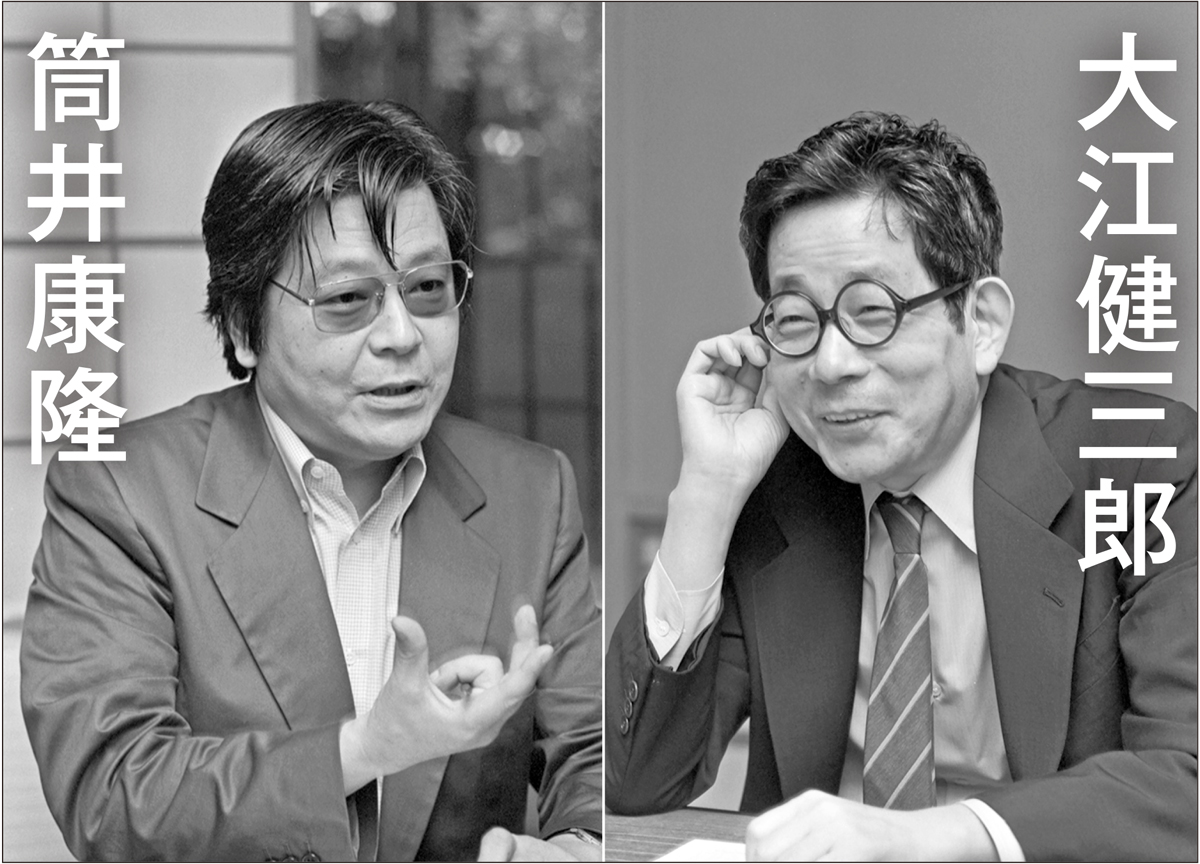

大江健三郎 × 筒井康隆

小説本来の面白さ、たくらみ、そして未来。話はディケンズから始まって──「波」1986年8月号掲載の貴重な対話。

対象書籍名:『カーテンコール』

対象著者:筒井康隆

対象書籍ISBN:978-4-10-314536-3

ディケンズの傑作『荒寥館』

筒井 大江さんから先日、ディケンズに『荒寥館』という長篇があることを教えていただいて、すぐ読んだんですが、実に面白かった。いろいろな批評理論がありますが、そのどれをもってしても把握できない面白さがあると思いました。

大江 お読みになった版は青木雄造氏と小池滋氏の共訳(筑摩世界文学大系)ですね。『荒寥館』はペンギン・クラシックスでも千ページ近くあります。ディケンズは井上ひさしさんが好きだという『デビッド・コッパーフィールド』にはじまって『リトル・ドリッド』『アワー・ミューチュアル・フレンド』とかいろいろ読んでいますが『荒寥館』が一番面白いと思っていました。筒井さんの太鼓判が得られて、嬉しいですね。

筒井 私はときどき変な夢を見るんです。長いこと行っていない父の家へ久しぶりに行くと、今まで気がつかなかった、誰も入らない部屋があって、本箱の中に大判の、中にギッシリ活字の詰まった本が沢山ある。それがみな、どうもヨーロッパの十九世紀頃のエンターテインメントらしい。表紙を見るとカバーが掛っていてリアリズムの絵が描かれている。ちょうど新潮社が戦前に出していた世界文学全集のカバーのような絵です。読みたいんだけれど、こんなに沢山読めるだろうかと思ってためらう。その夢を何度も見る。今度、『荒寥館』を読んで、まさに夢で見たあの本の一冊を読んでいるという気がして満足したんです。

大江 僕の見る夢もそうですよ。こちらは渡辺一夫先生の家に行くんです。亡くなられてからもう十幾年も経っているんですけど、学者のお弟子さんたちが専門の本を見られた後、他の本を整理するからと奥様に言われて行く。思いがけない本が沢山あって、それが全部エンターテインメントなんです。挿画が入っていて、それがディケンズ風の挿画です。

筒井 ああいうものを読みたいという願望が我々の中に普遍的にあるのでしょうか?

大江 それが小説の未来ということではないでしょうか(笑)。

筒井 十九世紀に戻れという(笑)。

大江 本当に楽しめる小説というものに、いわゆる知識人はこの百年ほど飢えているのではないでしょうか。それを回復しようとして、どうもラテンアメリカにあるらしいということで、新しいものを仕入れに行く。あるいは韓国にあるかも知れないと思ったりしている。それは、自分たちの小説にも、本当の面白さを回復しなくてはならない、つまり未来の小説はそういうものでなくては、と思っているからではないでしょうか。それを実際に筒井さんは実践している。僕は読み手としてそれを思いながら、書き手として実践していない(笑)……。

筒井 いや、ああいうものはとても書けないですね。ラテンアメリカ文学の中にその片鱗が見られるものはありますけれど、やはり十九世紀の文学とは別ものです。『荒寥館』におけるような圧倒的な分量、つまり長ければ長いほど読者が喜ぶという要素がない。まだまだこの話は終りませんよという証明のように、前半から三分の二までにかけて物語がどんどん増殖していくその嬉しさ。そして、最後にはこの物語は全て収斂するということが判っている安心感。『荒寥館』ではそれが全部満たされている。

大江 ああいう面白い小説の系譜はずっとあって、十九世紀で花開いているのに、それを二十世紀では忘れようとしたというか、二十世紀のヨーロッパ小説はいわばディケンズ的でない小説をつくろうと試みた。われわれもそれに習ったのでした。ところが日本の文壇だと、ディケンズ的な小説というのはもともとなくて、近代文学というと二十世紀小説的なものから始っている。これではどうも初めから面白くない。僕は自己批判を込めて言いますけれど、その点に、僕たちがそれぞれに見る「本当の小説はどこにあるのか」という夢の根源があると思います。

小説の宝庫・小説の森

大江 『荒寥館』が発表されたとき、当時の代表的な作家ヘンリー・ジェイムズは、これは失敗作だと書いています。同時代のまじめな評論家には、あまり問題にされなかったようです。ところが二十世紀になって、ディケンズの作品のなかでもとくに評価する人があらわれてきた。フランスでは、アランが「ディケンズを読む」という長い論文でこの小説を扱っています。アメリカでは、いまいったペンギン・クラシックスに、いまはディコンストラクション批評で名高いヒリス・ミラーが長い序文を寄せている。この当時の彼は、テキストから作家の人間全体を復元しようという評論を心掛けていて、実に詳細な分析をしています。

筒井 それは是非、読んでみたいですね。

大江 ミラーは、『荒寥館』にはあらゆる小説の技法が使われている、ということを検討する。例えば、ディケンズの小説の探偵小説的な側面を受け継いで小説を書いた作家たちは多いわけですが、これが警察の刑事が活躍する探偵小説の最初のものだということを書いています。

筒井 後半は明らかにそうですね。一人二役のトリックがあって、身替わりのトリックもある。

大江 奇怪な気狂いが出てくる点では、フリークの小説でもある。ロンドンという都市のエントロピーの小説、あるいは病気の小説、生涯の謎と愛の小説──現在のエンターテインメントの小説の原型がすべてある。小説の宝庫、小説の森みたいになっていることを、現代批評の立場からミラーが分析するわけですね。そのたびに、現在の小説の、とくに純文学の貧しさがよくわかる。そして、小説の未来に何が欠けていてはならないかもわかってくる。

筒井 そこまで分析が出来ているのであれば僕の思いつきなんか幾ら言っても仕方ないんですけれど、探偵小説的な側面だけを見ても、先にあげた二つのトリック、そして十分過ぎるほどの伏線、動機の意外性、意外な犯人と、重大な探偵小説のエッセンスが五つも含まれている。もちろんそれだけではなく、現在ある小説の要素がすべて存在すると言われれば、確かにその通りなんです。ですから、当時評価されなかったということがちょっと理解できない。恐らく、リアリズムの立場から見て、表現がユーモラスに誇張され過ぎていると感じたのではないか。それから、風俗的なパロディーがいっぱい含まれていて、それが評価されなかった原因ではないかと思うんです。現代であれば、それは逆に評価されるべき所なんですけど。

大江 例えば、ヘンリー・ジェイムズの批判は、人物が案山子みたいにしか描かれていなくて、リアリティがないというようなことです。ところが、まさに案山子的に書かれているというリアリティがあるわけです。わざと誇張して、歪めて書かれているところが、グロテスク・リアリズムとしてどのように社会と絡みついているかが重要なんです。

筒井 ディケンズは、いわゆる批評用語で言いますと、読者と共有できるようなコードをいっぱい使ったと思うんです。彼はすべてを出し切ったと思います。しかし、後の世にならなければわからないようなコードを使ったはずはない。逆に、その時代の人がそれを理解できなかったのではないか。また、それとも逆に、あの時代の人にしか判らないようなコードもかなり含まれていたのではないでしょうか。恐らくパロディーとしてもっと沢山含まれていたのではないかと思います。

大江 同時代の真面目な文学者からの悪評というのは、確かにパロディーに対する悪評だったかも知れませんね。実在の文学者たちのことも、からかっていますから。

筒井 なぜ大江さんが私に『荒寥館』を読めとおっしゃったのかと思っていろいろ考えたんですけど、この物語を読んでいると、これはさきほどの、私と大江さんに共通する「書物の夢」にも繫がってくるんですが、自分の幼児性というものになぜか引っかかってくるものがある。こう言ったら失礼かも知れないけれど、大江さんと私の共有する幼児性というコードがあるのかもしれない。その部分で、もしかしたら大江さんは、これはあいつが面白がるだろうと考えたのかと思った。幼児性という言葉は適切ではないかも知れません。いわゆるユングの「物語原型」とか、ノースロップ・フライの言う「神話」とかいったものと同じものではないかと思います。これは自分が知っている小説だという感じがする。時代を飛び越えて、かえってディケンズと共有するコードが多くなっているような気がして、実に不思議ですね。

コードは物置小屋のようなもの

大江 先程から筒井さんが使っておられるコードという言葉ですが、構造主義の人達が使って、記号論の人達も使って、さらによく使われてきているけれど、なかなか日本語になおしにくい言葉の一つだと思います。僕は素人として、そうした学者たちの本を読むたびに、コードという言葉をどう定義してあるかと興味を持っていました。或る時、コードとは物置小屋みたいなものだと書いてあった。物置小屋にはあらゆるものが入っていて、僕の物置小屋と筒井さんの物置小屋とがある。筒井さんが物置小屋から一つ取り出してパッと見せると、僕は僕の物置小屋から同じものを取り出してパッと照合して話が通じるということがあるわけです。ところで、ディケンズの物置小屋は非常に広くて、いろんなものが入っていて混雑している。それが現代の僕たちの、ごたごたさせながら、それでいて整理している自分の物置小屋と照応しあうところがある。ですから僕は、いっぱいつまった自分の物置小屋を持っていない人にはディケンズを薦めないんです。同じような大きい物置小屋を持った作家がいて、それを紐で繫げば、お互いに喚起作用がある。山口昌男の言葉で言えば、ディケンズのコードには筒井さんのコードを活性化する力があると思ったんですね(笑)。

筒井 コードというのを私は、ジャズとか歌謡曲とか音楽の方で言うキイだとかコードだとかとして把えているんです。例えばGの和音をバンと出すとあと全員がノレるという、共通のコードというふうに。以前、犬を飼っていたんですけれど、時々退屈紛れに、犬に向かって「お前なぁ」などといって、人間に対するようにベラベラしゃべっていた。すると犬というのは人間が好きですから、ジーッとこっちを見つめて何かを理解しようとしている。長くて二十秒か三十秒ですけどね。そして、必ず大あくびをする。これは退屈しているということでしょう。つまり一生懸命聞いていたんですね。音として聞き流していれば別に退屈はしないはずです。一生懸命聞こうとしたけれど理解できない。そこで疲労し、退屈する。それは人間と犬のコードが違うからだというふうに把えています。この関係を、私と批評家の間のことに置き換えると、ちょっと話が過激になりますので止めておきますけど(笑)。

モデルと思い入れ

大江 僕は小説を三十年近くも書いているうちに、良いことはあまりなかったけれども、読む人間としてのコードは拡大されたと思いますね。小説を書く生涯というものは、自分が読む世界の豊かさというものも積み立てる生き方であったと考えて、小説家として老人になる自分を慰めています(笑)。

筒井 同感です。そう考えないことには、小説家というのはとても淋しいですから(笑)。

大江 しかも、僕は本を読んだり考えたりするための中心のモデルというのがいつもありました。この十五年ほどのそれはウィリアム・ブレイクでした。だから、つねにブレイクを参照しながら、例えば彼の宇宙観とか、人間観とかを考えながら、ほかのことを取り込んできたのです、政治についても。ですから、デモに行っても、僕はブレイクのことを考えながらデモをしているのであって、小田実さんのような一緒にやる友人たちと大筋では一致しても、話が合わないところはあったわけです(笑)。

筒井 それが小説家の、本来の参加のしかただと思いますが。

大江 もちろん小田さんは小田さんで、かれのモデルを持っているでしょう。もっと上の世代でいうならば、晩年の小林秀雄は、なににつけても本居宣長がモデルになっているために、彼の宇宙観とか世界観とか政治観とかいったあらゆるものが、いったん宣長に集中しているわけですね。そこから小林秀雄の晩年のすべては出ている。そこで本居宣長の研究家が、宣長研究として小林秀雄の本居宣長論は貧しいものだといっても、その批判は無理なんです。宣長に喚起された小林秀雄の豊かさが問題なんです。

筒井 大江さんの場合にも同じように批判されるケースがあるんじゃないですか?

大江 僕のモデルとしてのブレイクについても、『新しい人よ目覚めよ』を読んだ英文学者から、あれは誤読だということをよく言われます。むしろ僕は、自分のモデルを持っていて、それに入れあげている人に親近感を持つんです。井上ひさしには、東北弁を話す人間というモデルがあって、そこに例えば石川啄木とか宮沢賢治が集結してくる。ところが筒井さんの場合に面白くかつ不思議なのは、漫画のベティさんというモデルがあることですね。

筒井 僕が「新劇」という雑誌のあの連載(編集部注:この対談時、筒井氏は「新劇」で「ベティ・ブープ伝 女優としての象徴 象徴としての女優」を連載中だった)でベティさんにのめり込んだように、大岡昇平さんもルイズ・ブルックスのことに夢中になっていらっしゃいますね。客観的に見て、ルイズ・ブルックスというのは、個性はあったかも知れませんが、大した女優ではないと思うんです。同じように、ベティさんもアニメーションとして大したものではない。そこには、共通して宿命の女優に対する“思い入れ”というのがあるんです。

大江 筒井さんが持っていられる心理学的な学問をふくめ、筒井さんがこの世に生きてきた、生きているシルシとでもいうものが全てベティさんに集中していることに、僕は興味と尊敬とを感じます。どういうことで筒井さんと仇敵の間柄になろうとも(笑)、ベティさん=筒井という関係は忘れられないだろうと思いますね。

筒井 “思い入れ”について申しますと、フランスのある悲劇女優が、初日の公演を終わった後のパーティで、客の一人が「台本がよかったから、皆泣いたのよね」と言ったのを聞いて、そこにあるメニューを取り、書かれている料理の名前を悲しげに朗読し始めた。すると、悪口を言った客も含めて全員が泣いたというんです。これは別に、小説がメニューのようであっても構わないということではないんですが、でも、料理の名前の羅列というのに悲しみが伴っていることは事実なんですね。いくらそのメニューを書いた人が、読む人を泣かせようとして書いたものではないにかかわらずです。それを増幅したいという思い入れが朗読の中にあったのだと思います。本質的に批評というのは、批評といってもこの場合むしろ評伝を指すわけですが、“思い入れ”がなければやっても仕方がないのではないかと思います。

拡散から収斂へ

大江 僕は、今おっしゃった名高い女優についてならその女優の、評伝というものが好きです。とくに面白い小説でなければ評伝を読むと言ってもいいぐらいなところがあります。ブレイクならブレイクの作品を読んで、それからブレイクの評伝を、彼が死んだ直後から現在まで随分ありますけど、それを読む。評伝を手がかりに、自分が作品を読む対象を一個の人間として、非常に微細な点まで自分の中にモデルをつくっていく。森羅万象、あらゆることについてブレイクというモデルの所に持って来ざるを得ないような心理状態になって何年間かを過ごすわけです。恋愛か何かしているみたいに……。そのモデルをつくるということが、僕にとっては“思い入れ”の中心なんですね。

筒井 そう言っては失礼ですけれど、大江さんのそういった感性とか考え方は、「PLAY IT AGAIN,SAM(ボギー! 俺も男だ)」という映画を作ったウディ・アレンという優秀な人物にも共通する、非常に優秀なエンターテイナーのものなんですよね。

大江 そうなれたらば将来は明るいわけですけど(笑)。細々とした小さな事物、出来事に面白さを発見して、ネズミが引いてくるようにしてモデルの全体にくっつけてゆくというのが、僕にはいちばん面白いことなんですね。ディケンズなんかも、小さなことを全部とっておいて、最後に全部解決するようにしてありますね。

筒井 あれがすごいんですよ。全部一カ所に収斂するんです。

大江 収斂する前に、まず拡散するでしょう。どんどん拡散して、その拡散したものに対して、今度は一種の強迫神経のようなものが働いて、最後に集結させてしまいます。あの強力に収斂する力というものがどうも、面白い小説家の力だと思うんです。ディケンズにあるその特性が、僕は筒井さんにあると思いますね。

筒井 エンターテイナーの能力というのは、話をどんどん増殖していって幾らでも複雑にでき、それを収束できるということと、もうひとつは大量生産ができるということなんですね。私はどちらも基本的には出来ない。せいぜい好事家程度の素人がエンターテインメントに手を染めていると、自分のことを思っているんです。むしろ私は、大江さんがディケンズの『荒寥館』を読まれ、今日こんなに熱心に話されるのを見て、大江さんの中から今までにない物語というのが出来てくるのではないかと、非常に楽しみです。

初出:「波」1986年8月号

(おおえ・けんざぶろう 作家)

(つつい・やすたか 作家)

最新の対談・鼎談

-

2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念

階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない

意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―

-

2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談

ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―

-

2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談

私たちの中に生きている三島

三島由紀夫論

-

2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談

池上さんと村上さんが話す前に考えていること

池上彰が話す前に考えていること