書評

2016年3月号掲載

「非凡な人物」の肖像

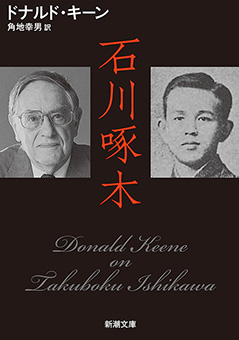

――ドナルド・キーン『石川啄木』

対象書籍名:『石川啄木』

対象著者:ドナルド・キーン著/角地幸男訳

対象書籍ISBN:978-4-10-131358-0

石川啄木は、人口に膾炙した幾首かの感傷的な短歌によって今日われわれが何となく思い込んでいるような、劣等感にまみれた女々しいマイナー・ポエットだったわけではない。人生の敗北をしみじみと嘆じる涙もろい啄木。それは一面の真実だが、彼はまた戦闘的な批評家であり、国の行く末を憂える気鋭の社会思想家であり、文壇に打って出ようとしている野心的な作家志望者でもあった。

歌人としての啄木にしてからがすでに、その豊かな天稟を全面的に開花させたわけではない。平明な言葉遣いによる啄木の人生詠の、誰しもの共感をよび、一読すればただちに愛誦せずにいられなくなってしまう優しくも哀しい歌風は、当時の近代詩歌の文脈に置いて見るかぎり彼の独創であり、もし早逝によってキャリアが断ち切られなければ、その後の人生経験の蓄積、詩魂の深まり、技倆の上達によって、彼は紛れもない大歌人として大成していたかもしれない。昭和、平成の若者などと比べて明治人が一般にいかに早熟であったとはいえ、享年二十六でのあまりに早すぎる死は、啄木に十全な成熟を許さず、多くの可能性の芽を彼のうちに鎖したまま、その芽吹きと生長の機会を永久に奪ってしまったのだ。啄木は、そのあまりに短い生涯に多くを苦しみ、多くを愛し、多くを創造し遂げた、きわめて複雑な人物であった。

本書は、広範な資料を駆使し、この密度の高い生の軌跡を克明に追った、生彩豊かな評伝である。転居に次ぐ転居、転職に次ぐ転職を重ねる啄木の屈曲に満ちた人生行路を、ドナルド・キーンは、明晰で客観的な叙述の背後に温かな同情を隠しつつ、逐一辿り上げてゆく。啄木自身の創作の流れはもとより、明治末にはまだ僻遠の地であった北海道の諸都市における新聞人たちの人間模様、その後の日本のナショナリズムの過激化と開戦への途を準備した、大逆事件という決定的出来事に対する若き知識人啄木の反応など、興趣の尽きない読み物になっている。

キーン氏は、すでにその浩瀚な記念碑的名著『百代の過客――日記にみる日本人』の、続篇(近代篇)の方で、啄木に充実した一章を割き、彼の日記、とりわけ一九〇九年四月から始まるローマ字日記の比類のない面白さに注目していた。啄木がローマ字で日記をつけはじめた動機は、直接には妻に読ませたくなかったというものだ。娼家での放蕩が赤裸々に語られている以上、十分に理解可能な理由ではある。が、もしそれを秘密にしておきたいのなら、いっさい口外しなければよいだけの話であろう。明らかに彼はそれを言葉で表現したかったのだ。

隠したい、しかしまた露わにしたい。この引き裂かれから、ローマ字表記という「異化」作用を経た、異形の言文一致体散文が産まれ落ちた。キーン氏は本書で、単なる日記ではなく「文学作品に仕立てられた」この特異なテクストを、「傑作」と評価しつつ、啄木の実生活の諸事情の文脈に置き直し、そこに内蔵された赤裸々な心理の動きを微細に跡づけている。

エッセイ「一利己主義者と友人との対話」末尾の「人は歌の形は小さくて不便だといふが、おれは小さいから却つて便利だと思つてゐる。さうぢやないか」と始まる一節を、キーン氏は本書の冒頭と終り近くの二度にわたって引用している(第一章と第十三章)。人生のささやかな瞬間にふとよぎって消えてゆくはかない思い。「一生に二度とは帰つて来ないいのちの一秒だ。おれはその一秒がいとしい」。その「いとしさ」を表現するには「手間暇のいらない歌」がもっとも適した器だと言ったうえで、奇妙なことに啄木は、「しかしその歌も滅亡する。理窟からでなく内部から滅亡する」と続ける。「おれは初めから歌に全生命を託さうと思つたことなんかない。[中略]おれはおれを愛してはゐるが、其のおれ自身だつてあまり信用してはゐない」。

繰り返すが、まことに複雑で喰えない男であったと言うほかはない。本書は、愛惜と共感の籠もった筆遣いで描き上げられた、この「非凡な人物」の鮮烈にして躍動感溢れるポートレートである。

(まつうら・ひさき 作家)