インタビュー

2023年1月号掲載

『小説作法の奥義』刊行記念インタビュー

小説は小さなコツでできている

これまでに生み出した短篇は900超。小説の鉄人・阿刀田さんに創作の舞台裏と現在の心境を伺いました。

対象書籍名:『小説作法の奥義』

対象著者:阿刀田高

対象書籍ISBN:978-4-10-125543-9

――文筆生活60年、その長い道のりを振り返って、どのような感慨をお持ちですか?

「つくづく小説家には向いてねえなあ」かな。

――は?

若い頃、小説家になろうと思ったことは一度もありませんからねえ。友人でフランス演劇研究者の伊藤洋さんが『ギリシア神話を知っていますか』の解説に書いてくれたことですが、学生の頃、彼と同人誌を作る計画を立てた時、私は即座に「評論をやる」と言ったんです。その同人誌は結局出ませんでしたが、「知っていますか」シリーズを書いている時の楽しさを思うと、いまだに評論や雑文の方が向いていたんじゃないかという気がしてならない。

――もとは評論を志していた阿刀田さんが、なぜ小説を書くことになったのでしょうか。

国会図書館員からライターに転じて『ブラック・ユーモア入門』『詭弁の話術』などの雑学ものを書いている時に、たまたま小説の注文が舞い込みましてね。ミステリーなら書けそうだと、見よう見まねで何作か書いたんです。でも自分が小説をずっと書いていくイメージはなかった。

――それまでも小説はよく読んでいらしたんですよね?

ええ、大学二年で肺結核を患い、一年半の療養所暮らしをしていた時は小説も文芸評論も気になるものはなんでも、特に欧米作家の短篇集は片っ端から読みましたね。よく、なぜ長篇ではなく短篇が好きなのかと聞かれますが、これまでは病気のせいにしていました。つまり結核は旨いものを食べさせて寝かせておくに限るという病気だから、怠けグセが生じて根気がなくなり、長い小説が読めなくなる。それで短篇が好きになった、とね。ですが近年になって、単に短篇が好きだっただけだと気づいた(笑)。

――見よう見まねで書いていた阿刀田さんが本当の意味で小説家になったのはいつからでしょう。

転機はロアルド・ダールの短篇集『キス・キス』との出会いでした。ダールはいわゆる「奇妙な味」の短篇を得意とする作家。日常生活を斜めから見て、そこにもう一つの人生の真実を見出すような作品群に魅了され、こういう小説を書きたい、書くぞ、と道が定まりました。

――一冊の本で運命が変わった。

しかし「奇妙な味」は書き続けるのが至極難しいタイプの小説なんですよ。ダールも作品数は多くない。それが最初の10年間ぐらいはどんどん書けましたし、今や900篇を超えるとは、われながら率直に凄いと思います。性に合っていたんでしょうね。

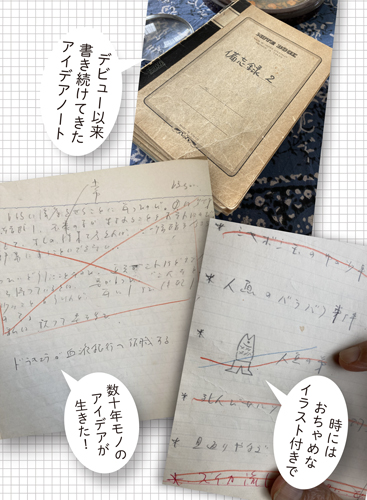

――それを支えていたのがこのアイデアノートですね。『小説作法の奥義』でも創作の基本として「思いついたらメモする」重要性を強調しておられます。中を拝見します。

どうぞどうぞ。どういうわけか1冊目が見つからなくて、一番古いのが「2」、最新が「18」です。疑問に思ったこと、テレビや雑誌で見かけた知識、本の一節、誰かの一言、言葉遊び、とにかく引っかかったものはなんでも書く。小説の素が詰まったカオスですよ。自分のためのメモですから、ほんの一言書けばいいんです。外出先で紙がない時はお札にメモしたこともありました。

――この×のついているものは?

もう使ったアイデアです。一番最近使ったのは「2」にある「ドラキュラが血液銀行に就職する」で、少年少女のための小説用でした。

――あ、『小説作法の奥義』で、昔からあるのに使えていないと書いていらしたアイデア!

数十年かけて、やっと生かせました(笑)。改めて見ると案外使えそうなものもあるなあ。「植木鉢が犯人を語る」「横に動くエレベーター」なんて、ちょっとおかしい。

――これを売ってほしいという人も多そうです。

「いらなくなったら記念に一冊ちょうだい」と言った人はいましたね。でも私が死なない限り無理かな。

――阿刀田さんは仏文科卒で文系ですが、理系への進学も考えていらしたとか。そのせいか、数学的思考を生かした小説があるのが特徴的です。たとえば25人以上集まればその中に同じ誕生日の人がいる確率は5割以上、30人集まれば7割以上という確率を使った「怪しい無形文化財」。

本当にそんなにいるのか? と思うでしょうが、数学的証明があります。国会議員の名簿で実際に試したら、わんさか見つかりました。ぜひ宴会などで試してみて下さい。

――喧嘩をしたら、偶数日は夫が謝り、奇数日は妻が謝ると決めている夫婦の話など、日常の知恵を使った作品もありました。

普通はこういうネタを小説にしませんよね。それをしちゃうのが私の脳みそのヘンテコなところだなあ。

――過去の名作小説からアナザーストーリーを生み出すパターンもありますね。

根がへそ曲がりで、常にクリティカル(批判的)にものを見るクセがあるんですよ。だから菊池寛が「藤十郎の恋」で、名優・坂田藤十郎を役作りのために女を利用した悪者として描いているのに対して、別の解釈があり得るのではないかと考えて「お梶供養」という作品を書きました。モームの「雨」から「雨のあと」を書いたこともある。そんな風につねに物事に別の見方がないだろうかと考えながら生きてきました。それも短篇小説をたくさん読んできたから身に付いた性分かもしれません。

――今回は小説の書き出しやレトリックのコツ、タイトルの考え方、登場人物の名前を重要度に応じてつけていく方法など、具体的なテクニックをずいぶん明かして下さいました。創作を志す人には必読です。

どれも小さなコツですけれどね。でも小説には小さな工夫や気遣いが大事だと思います。

たとえば私の「ナポレオン狂」は「狂気と正常とは、ある明確な一線を境にしてキッカリと左右に峻別されるものではあるまい」の一文で始まりますが、普通の文章作法に則れば「正常と狂気」と書きますよね。私も最初はそう書いたと思う。しかし何を正常と言うのかは実はけっこう曖昧だし、表現としてもありきたりです。それを「狂気と正常」とすれば、狂気を感じさせることで正常の意味が際立つ、引き締まった出だしになります。

あるいは様々な植物に囲まれた家を描写する時、松や梅は漢字で表しますが、そこにドウダンツツジやサルスベリといった漢字表記にすると読みにくい植物がある場合はどうするか? この二つだけカタカナにするか、漢字にルビを振るか……。作家はこんな細かい自問自答と取捨選択を常に繰り返して、文章を分かりやすく伝わりやすいものにしています。普段はストーリーを追うのに必死で書き留めておけないようなコツを、言葉にするよう努めました。

――さらに「知っていますか」シリーズの特別編が二作収録されているのが贅沢です。中島敦とラシーヌ、二人とも阿刀田さんの敬愛する作家ですね。

中島敦はある時期から教科書に載ったりして有名になりましたが、以前はそれほど有名じゃなかった。私は、中島敦をパラオに送って日本語教育を担当させた文部官僚で、中世歌謡の研究者でもある釘本久春さんとたまたま親しくしていただいた関係で非常に早くから読んでいて思い入れがあります。小説、漢学、翻訳、どれをとっても才能にあふれ、まさにカオスの人。33歳という若さで亡くなったのは実に惜しい。彼の凄さは「古譚」というタイトルでまとめたシリーズにあるのでは、という私見を中心に綴ってみました。

ラシーヌは形式美を重んじたフランス古典劇の作家。この形式美というものを改めて見直してみたかったし、また、ちかごろフランス古典劇はなかなか上演の機会がないので、紹介の意味も兼ねて書いています。

――そして、この本の最終章のタイトル「花は散るために咲く」は最近心に宿っている言葉だそうですね。

全然枯れないバラの花はつまらないですよ。そりゃあ単なるモノとして見るならば永遠に枯れない造花の方が上等でしょうけれど、明日は枯れるのだと思って見る花は、人間の心に様々な感興を呼び起こします。そう考えると明日死ぬ花の方に価値がある。さらに突き詰めていくと、死ぬから価値があるんだという気もしますね。自分の心を花に同化させるのかな。

――たどり着いた境地ということですか。

たどり着いているかは、ちょっと怪しいところもあるけど(笑)。まあ私自身は死ぬのは全然平気なんです。苦しいとか痛いのは嫌ですが。

でも振り返ってみれば、私は大変幸運な作家でしたね。デビューした頃は歴史小説が流行していて、現代小説が少々行き詰っていた時期。「オール讀物」の編集長が私の原稿を読んで「これを待っていたんだ!」と言っていましたから、文芸業界にはだいぶ閉塞感があったのでしょう。そこに毛色の違う小説を持って登場したものだから、話題になって直木賞までいただくことができた。今や優秀な方がどんどん出てきて、私の小説が特殊というわけでもなくなっています。そろそろ新しい小説の出る頃かな。私は駄目だけど。

――いいえ、まだまだアイデアノートに×を増やしていただかなければなりません。最後に、これから小説を書こうと思っている方に、アドバイスをいただけますか。

つねに好奇心を動かすこと。あらゆるものを脳みその中に取り込むこと。その混沌が小説を生む場所です。自分自身をカオスにしておくことが小説作法の奥義。そこからあなた自身のノウハウを見つけ出して下さい。

(あとうだ・たかし)