書評

2025年10月号掲載

なんだか救われていくような気がしてくる

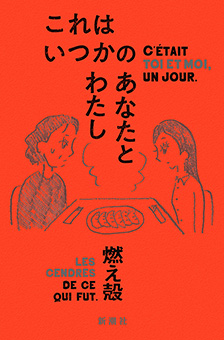

燃え殻『これはいつかのあなたとわたし』

対象書籍名:『これはいつかのあなたとわたし』

対象著者:燃え殻

対象書籍ISBN:978-4-10-351016-1

日常は面倒なことばかりだ。その原因は、ほとんどが人間だ。人間は人間同士で人間に疲れきっている。こんな調子だから人間は救いを求める。自然、芸術、笑い、映画、書物、音楽、燃え殻さん。そう、私は、燃え殻さんのエッセイを読むと、なんだか救われていくような気がしてくる。

社会のささいなところ、辺鄙なところに目を向ける。燃え殻さんの視線は優しい。この優しさが救われる所以だ。本書は、燃え殻さんが出会ってきた多くの人が登場する。教室でキャッチボールをしている体育会系の同級生、頓着ない学校の先生、不思議な魅力の漫画家大橋裕之さん、ちょっと得体の知れないファン、己のイチモツに声をかけているおじいさん、まだまだ色んな人が登場する。変な奴、面白そうな奴、良い奴もいるが嫌な奴もいる、失礼な奴も出てくる。しかし、ユーモアを交えて書いてあるので楽しい。そして燃え殻さんは、とにかくダメな人間に優しい。これは、彼自身が粗忽者だからというのもあるのだろう。本書を読めば、燃え殻さんが子供の頃から筋金入りの粗忽者だというのがわかる。妹のパンティーを穿いて小学校に行ってしまったエピソードは強烈だ。笑い過ぎて、申し訳ない気持ちにすらなった。

さらに、燃え殻さんの目を通して世間をのぞくと、街、人、色、空、風がからみ合い、郷愁が湧きたってくる。まさに詩人のなせる技だ。だが当人は詩人だなんて意識していない。そこが良い。「美しい鼻歌と、セブンスターの香り」というエッセイが収録されている。そこから引用してみる。「知らない土地で迷子になるのは怖くなかった。両親の田舎に帰ったときも、ひとりでテキトーに町を散歩して、路地を曲がって、三叉路の真ん中で佇み、もう家族に二度と会えないんじゃないか、と思う瞬間も怖くなく、嫌いじゃなかった。あの感情はなんだったのだろう」。ここに魅力が詰まっている。やはり詩人だ。不安定だが不思議に落ち着いた感じ、夢見心地の心地よさとひりひりとしたリアリティ、現実逃避ではないが、読んでいると、現実からストンと抜け落ちることができる、そこには、ほうけたような心地よさがある。

詩人で救い主。こんな風に書くと、「あたしゃ教祖である!」と宗教団体を始めるか自己啓発本みたいだが、そんなことは断じてない。誰かが、そのように祭りあげても辞退するだろう。むしろ、カリスマ視されることは嫌いだと思う。それでも、燃え殻さんは、救ってくれそうな、話を聞いてくれそうな雰囲気がある。なんというか、隣の兄ちゃん的な親しみやすさを醸し出している。本書でも、掃除のおばちゃんや公園の子供など、いろいろな人が話しかけてくる。このようなことを書いていたら思い出した。あれは、燃え殻さんと初めて会ったときのこと、正月の東京ドーム、新日本プロレスの興行だった。知人に誘われて、そこに行くと、燃え殻さんがいた。まだ作家デビューする前で、テレビの美術制作会社で働いていると話していた。知人からは「Twitterで凄いことになっている人」と紹介されたが、正直、何者かわからなかった。笑顔が気を緩めてくれ、第一印象がとても良かった。プロレスを観戦していたら、後ろから「きゃっきゃ」と女性の楽しそうな声が聞こえてきた。見ると燃え殻さんは、隣にいた二人組、ちょっとヤンキーっぽい女子と話していた。一応、燃え殻さんの名誉のために言っておくが、燃え殻さんがナンパしたとか色目を使っていたわけではない。あくまで女子の方から話しかけてきた。そして、いつの間にか盛りあがって、一緒に応援をしていた。帰り際、「飲みにいこう、あとで合流しよう」と女子が言った。その後、飲んでいる最中、「どこで飲んでるの~」と燃え殻さんに電話がかかってきた。結局、会うことはなかったが、その話を数年後、再会したときに話したら、燃え殻さんはすっかり忘れていた。今にして思うと、あの女子たちも隣で燃え殻さんの雰囲気を感じ取り、どうしても話したくなったのだと思う。

穏やかな笑顔、なにか聞いてくれそうな雰囲気。この救い主たる所以を探っていくと、本書にも出てくる、一杯飲み屋をやっていた燃え殻さんのお祖母さんに行き着く。優しくて、気っ風がよく、ユーモア満載のお祖母さん。入院しているのに、ベッドを抜け出し、タバコを吸いながら笑顔のお祖母さん。燃え殻さんが、なにがあっても最終的にはへこたれずにやってこれたのは、このお祖母さんの影響が大きいのではないか。そして私たちは、燃え殻さんの本を読みながら、己の現状を見つめ直し、こんくらいでへこたれなくていいと思えてくる。

(いぬい・あきと 作家)