書評

2025年10月号掲載

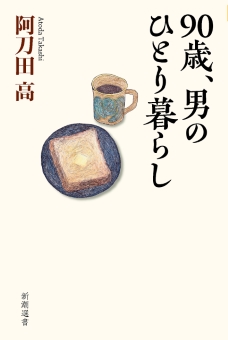

阿刀田 高『90歳、男のひとり暮らし』(新潮選書)刊行記念特集

独居老人の「暢気」

対象書籍名:『90歳、男のひとり暮らし』

対象著者:阿刀田 高

対象書籍ISBN:978-4-10-603935-5

百一歳まで元気だった生活評論家の吉沢久子さんは、家事は自立の第一歩といっている(『101歳。ひとり暮らしの心得』中公文庫、2019年)。

「自立」を平たくいうと「自分のことは自分でできるように」とのこと。人間として生きていく上で、身の回りをきれいにし、自分で自分を食べさせるのが、自立の出発点だという。

九十歳の独居老人、阿刀田高さんは、その点で立派に自立している。

ひとり暮しの老人がきちんと自分で食の用意をする。朝はバター・トースト一枚、あるいは餅一個を磯辺巻きで。あとは牛乳、トマト、バナナ、チーズ、そしてブロッコリーと卵をゆでる。

立派。栄養のバランスもとれている。たまに外食もするが、脚が弱くなり、外食はおっくうになる。

昼はインスタント食品にお湯を注いだり、電子レンジでチンしたり。

夜は、肉を鉄鍋で焼く、魚を網で焼く。あるいは湯豆腐、豚汁、おでん、親子丼など。「下手を承知で頑張る」。

これには感嘆する。豚汁まで作られるとは。阿刀田さんより十歳ほど若い独居老人の私などもうほとんど外食ばかり。情けなくなる。

肉を焼く、に注目したい。元気なお年寄りはたいてい肉好き。九十歳を過ぎても現役の山田洋次監督は肉が大好きだし、黒澤明、瀬戸内寂聴が肉好きだったことも知られている。肉を食べるから元気なのか、元気だから肉を食べるのか。私も皆さんを見習おうと、週に一度は焼肉屋に行き、ひとり焼肉をしている。

阿刀田さんは、茶わんむしまで作るというから驚く。といって美食家ではない。三、四日、同じメニューが続いてもさほど苦にならないという。

三十歳で結婚するまで七年ほどひとり暮しをした。その間、外食が多かったが、自分でもなんとか作った。納豆、やき鳥、コロッケ、かまぼこ、豆腐……。「うまさはほどほど」。それでよかった。

だから九十歳になったいま、若い頃を思い出せばよい。

家事は誰もがやっていること。「当然のこと、普通のことなのだ」「暢気に構えていれば、それでよいのだ。当然の仕事と思えば家事なんて楽なもんじゃないか」。

家事に限らない。本書全体を通して感じられるのはまさに「暢気」である。老人だからと悲愴がらない。ものごとを深刻に考えない。

九十歳だから不自由なことは多い。歩くのには杖がいる。身体のあちこちの具合が悪くなり病院通いがふえる。物忘れもひどくなる(ネクタイの結び方を忘れてしまう)。それでも老いを大仰に嘆かない。ユーモアを大事にする。

吉沢久子さんも書いている。

「くよくよせず、好きなものを食べて、グーグー寝る。能天気が健康の秘訣でしょうか」。「暢気」と「能天気」。重なり合う。

死後のことなど考えない。「私にとって“死は無なのだ”と今は固く信じている」「九十歳の私は無を選ぶ。無を信じている」。さっぱりとしている。まさに「それでいいのだ」。達観しているといえばいいか。こういう心境になりたい。

高齢者にいいアドバイスがある。まず「鏡を見る」が第一なのが面白い。年寄りは身だしなみをきちんとしなければならない。見習いたい。「一日一喜を勧める」というのもいい。一日、何かひとついいことがあったらそれを書きとめる。

阿刀田さんがお元気なのは、好きなものをたくさん持っているからではないか。仕事も楽しんでおられたのだろう。料理だって好きでなければできない。

映画(例えば「男はつらいよ」。いちばんのヒロインは第一作の光本幸子というのは卓見)、落語、漢字遊び(これは教養がないとできない)、本、ユーモアなどなど。好きなものが沢山あるからこそ「暢気」でいられる。老人にありがちな不機嫌から逃れられる。

ところで阿刀田さんはなぜ独居になったのか。実は奥様が認知症になり施設に入ったため。ただ、阿刀田さんは認知症になった奥様のことを、その尊厳を守るために書きたくないという。これには粛然とする。

そして奥様は今年の5月に亡くなられた。最後の「慶ちゃん」への「ありがとう。ありがとう」が短い文章のなかだけに深く心に残る。

(かわもと・さぶろう 評論家)