書評

2025年11月号掲載

話題の『90歳、男のひとり暮らし』採録二本立て!

些細なれども日常の+と-/会いたいなあ、あの人に

特別掲載 阿刀田 高『90歳、男のひとり暮らし』(新潮選書)採録

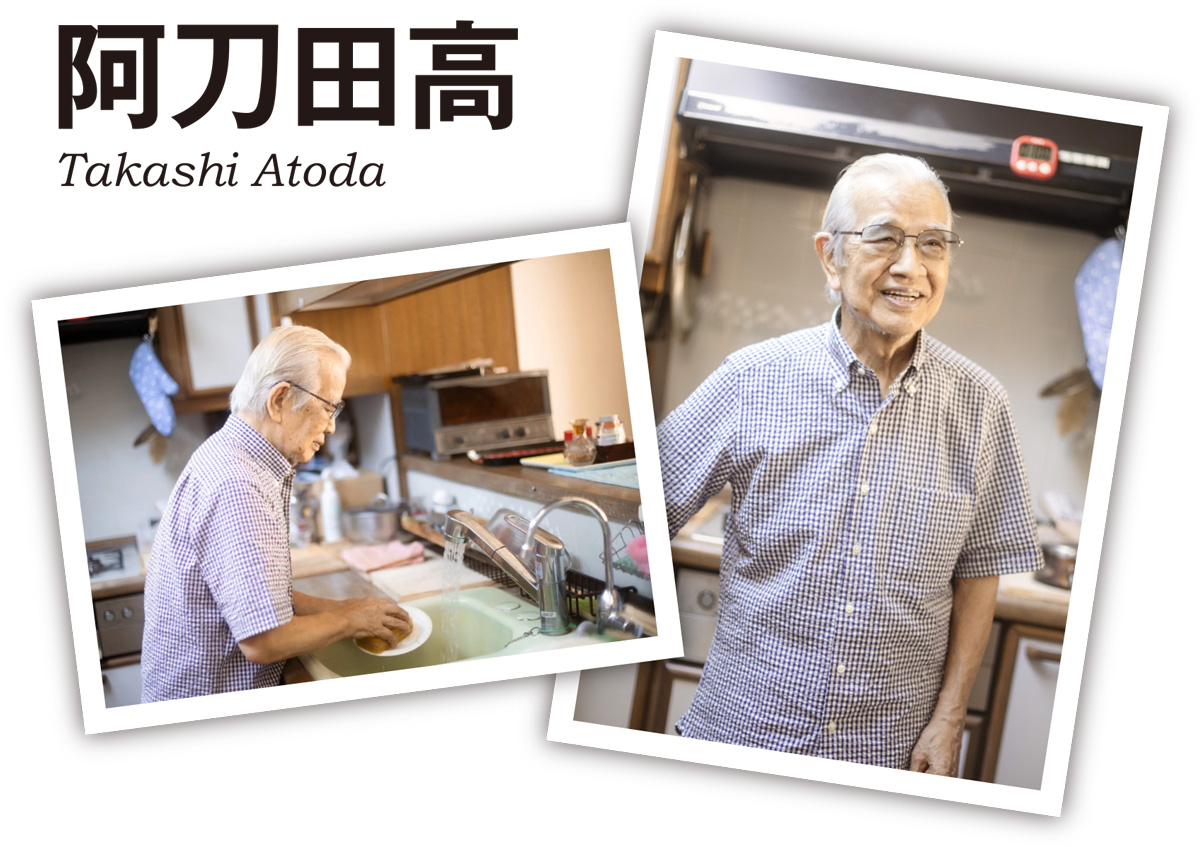

阿刀田さんが、老境の衣食住から趣味・教養・死生観までを軽やかに綴ったエッセイ集が、いま多くの方に読まれています。今回はその中から二本をお届け。人生の知恵と経験が滲む名随筆をお楽しみください。

対象書籍名:『90歳、男のひとり暮らし』

対象著者:阿刀田高

対象書籍ISBN:978-4-10-603935-5

些細なれども日常の+と−

──なんで? そんな馬鹿な──

鏡の中が戸惑いから苦笑に変わった。指先を見つめた。老いはこんなところにも忍び込んでくるらしい。

──ネクタイが結べない──

たまたま背広を着る必要があって久しぶりにネクタイを一本取り出し、ワイシャツの首に巻いて締めようとしたら、これがスムーズに運ばない。

思えばサラリーマンとしてスタートして十余年、その後も折々に、つい四、五年前には甲府の図書館の公務に関わりがあってネクタイは常用していたのだ。私にとってネクタイはむしろ好きな日用品であった。ダブル・ノットを常としていた。それがむずかしい。

とりあえずシングル・ノットで締め、次に、

──ああ、こうだった──

往年の習慣を思い出したが、胸に垂れ下った二本のバランスが悪い。昔はこんなことけっしてなかった。ス、スイのスイ、なんのためらいもなく奇麗に結んでサッと上着を着たものだった。

──世話になったな──

あらためて二十本ほどぶら下がったネクタイたちを眺めた。

ネクタイには思いのほか強い好みがあった。拘りがあった。プレゼントされたものは大抵好みに合わない。おしゃれなどあまり気にかけない人生だったけれど、ネクタイだけは自分で選んだ。

高価な品を求めたこともある。海外旅行では必ずと言ってよいほど買い求めた。例えば一本二万円くらい……。でもこれは着用したのは十回くらいのものだったろう。

──一回締めると二千円か──

みみっちいことを考えたこともあった。今、眼の前にズラリとぶら下がった数十本はみんな一締めごとにそこそこの金額だったはず。それが今や、

──兵どもが夢の跡──

少し大げさながら、この感が漂う。

ふと思い出して……同じ洋簞笥の下に納めてあるので、

──これは絶対駄目だろうな──

そう念じながら角帯を一本取り出してみた。十数年前には時折和服を着用していた。キリッと帯を形よく締めて、いい気分……のはずだったが、今は途方に暮れて、

──どうするんだったっけな──

早々にあきらめた。

そう言えば、これも十数年前、着物を着なくなったとき、

「このごろ、お召しにならないわね。どうしてです?」

と女人に質ねられてちょっぴり見栄を張った。

「女がいなくなった」

「えっ?」

「半襟をつけてくれる女がいない」

半分くらい本音だった。あれは結構厄介な仕事なのではあるまいか。汚れたら取り替えねばならないし、汚れなくても趣向がからむ。大切な美意識だ。なのにわざわざ呉服屋に頼むことではなさそうだし、なにかうまい方便はあるのだろうが、しかるべき女性がいてくれると嬉しい。不自由していたのは本当だった。今はもちろんどうにもならない。そもそも角帯を締めることなど、もはやネクタイ以上に無用の技術である。

先日コートのボタンが取れた。胸元の一番大切なボタンである。しかし、

──これは大丈夫──

昔、昔の大昔、少し前まで小中学生でも竹槍持ってゲートルを巻き、兵士の真似ごとに励んでいたのに急に軍備は放棄、学校の時間割に家庭科が加えられ、裁縫をすることになった。確か初めは雑巾を縫うことだったろう。あの時しっかりと覚えた。長い人生でボタンつけだけは何度か復習を試みている。

針に糸を通すのはほどよい器具が備わってある。糸を長めに引いてコートの胸にボタンをキリキリと縫いつける。もう死ぬまで、死んでからも取れないようにしっかりとつける。本当はコートの生地とボタンの間に一ミリくらいのゆとりを持たせるほうが正式らしいが、そんなことはできない。カチカチにつけても実用には役立つ。

──やったね──

和服の襟替えとは大分レベルの違う作業だが、少しく満足を覚えた。

──そう言えば──

衣服についてもう一つ不自由が残っていた。立派な、高価なジャンパーを入手したのに前を締めるチャックがうまくいかない。一番下のところで左右に分かれている歯を嚙み合わせるはずなのに、これがどうにも不細工で何度試してもうまくはまってくれない。私が不器用なせい、とも考えたが、とにかく何度も、どう試みても駄目なのだ。

──欠陥商品ではあるまいか──

取り替えや返品の手続きは面倒だろうし、そのままハンガーにぶら下げ、思い出してはいろいろやっている今日このごろなのだった。せっかくコートのボタンはうまくいったのに、これを思い出すとひどく不愉快になってしまう。

話は飛ぶけれど、過日のNHKのテレビで、ブロッコリーのうまい食べ方を教示していた。ブロッコリーはほとんど毎日食しているのだが、あの太い茎の部分、

──もったいないな──

と思いながら切り捨てていたのだが、あれは栄養価も充分、おいしい食べ方もあるんだとか。しばらくはテレビを見入っていた。方便はいろいろあるようだが私にはむずかしそう。とにかく茎の外皮のあたりを切りむき、芯の部分だけを取れば柔らかく調理ができるらしい。後日の知恵として心に留め、目下待機中である。

老年の独り暮らしは、どんどんと日常の知恵を失っていくが、少しは新しく覚えることもあるみたい。このマイナスとプラスは、マイナスのほうが断然大きいことは疑いないけれど、たまにはプラスもあったりして、それが少し嬉しい。茶碗蒸しもこのごろなんとか作れるようになった。

会いたいなあ、あの人に

瀬戸内寂聴さん(1922~2021年)には何度かお会いして、そのつど親しく、楽しく接していただいたが、私には頭の上がらないところがなくもなかった。

それと言うのは……小学一、二年生のころ、私は杉並区の西荻窪に住んでいたが、近くに東京女子大学があり、十二歳年上の姉がそこへ通っていた。親しいクラスメートに瀬戸内晴美(寂聴)さんや後年実力派の作家として輝いた水島(近藤)富枝さん(1922~2016年)があって、時折、私の家にも遊びに見えていた。私の家の表玄関は三帖間ほどの板間があり、両側にリビングに通ずる廊下が延びていて、一段低い靴脱ぎ場から見ると小さな舞台になる。女子大学で学祭でもあってか姉たちは芝居をやることとなり、ここが稽古場になった。演し物は『修禅寺物語』で(細かくは後で知ったことだけど)水島さんが演出担当のリーダー格、姉は妹娘のかえでを演じ熱心に練習していた。私は物珍しくもあって横から見つめていたにちがいない。劇中の名台詞「いかなる名人上手でも細工の出来不出来は時の運。一生のうちに一度でもあっぱれ名作が出来ようならば、それがすなわち名人ではござりませぬか。つたない細工を世に出したを、さほどに無念と思召さば、これからいよいよ精出して、世をも人をもおどろかすほどの立派な面を作り出し、恥をすすいでくださりませ」を姉が叫ぶのを聞いて覚え、今でもそらで呟くことができる。瀬戸内さんは家臣の役だったらしいが、後年、「あんた、いつも棒持って脇で見てたじゃない。かわいかったよ」と往時のくさぐさを多分フィクションも混ぜておもしろく語るので、これはかなわない。苦笑するばかりだった。二〇一一年の夏、京都の寂庵を訪ねて歓談したのが最後となったが瀬戸内さんの波瀾に富んだ豊かな人生は私にとっても心に残るみごとなエピソードで溢れている。もっと親しく謦咳に接すべき先輩であった。文字通り残念でならない。

銀座八丁目に小さなクラブ“M”があって、ここで晩年の吉行淳之介さん(1924~94年)に何度かお会いできたのは真実好運だった。小さなクラブなので客同士で話し合うことも多い。

「今年のタイガース、なにを楽しみにしたらいいのかね」

端整な面差しから発せられる声もつきづきしい。吉行さんは阪神タイガースのファンであり、私が同類であることを知っていらした。

「掛布ですかね、やっぱり」

「うーん。脇役がもう少ししっかりしないとな」

少し間があって、急に、

「対談なんかでも編集者とか、膳立てをする人が大事なんだよ」

「はあ」

「黙って聞いているんだけど、話し手が当人も気に入ってることを話したとたん、少し笑ったりする、これで話すほうは調子が出る」

吉行さんは対談の名手だった。こんな脇役にも目を配っていたのだろう。この言及は私にとってもその後の役に立ったような気がする。

吉行さんはまたエンターテインメントにも関心が深く、

「最近、おもしろい小説、ある? ひたすらおもしろいやつ」

と問いかける。私はいくつかを緊張して答えたはずだが、それが役立ったかどうか確かめる機会はなかった。急な訃報に接し、どこへ車を走らせたらよいのか戸惑ったことが心に残っている。

阿佐田哲也さん(色川武大 1929~89年)もこのクラブの奥にどっしりと座していることが多く、代表作の一つ『麻雀放浪記』が映画化され、ヒットした時にはおおいに盛り上がった。笑顔が豪快だった。

それとはべつに深く心に残っているのは向田邦子さん(1929~81年)が台湾の飛行機事故で亡くなったときのこと。

「絶好調のとき、あんな危ない飛行機になんか乗っちゃあいけないんだ」

と断言する。

確かにあのころ向田さんはみずみずしい名作を次々に発表し将来を嘱望され、鰻登りの人気を集めていた。そんなときこそ人生は魔が差したりして……と、ギャンブルの名人が呟いたのだ。

「そうなんですか」

噓か真か、微妙な説得力が感じられ、ずっと私の記憶にこびりついている。もう私には絶好調などありえないし、死神も興味を持たないだろうけど、読者諸賢は、お気をつけあれ。

星新一さん(1926~97年)とはいろいろな機会に深く短かく接した。印象深いのは講演旅行。出版社の主催で、地方鉄道の座席に向かい合って坐ったりもした。

「雀がいるね」

窓の外の田畑を眺めながらショートショートの名人が呟く。

「はい?」

「しかし、もっと多くてもいいな。餌は山ほどあるし、居住スペースも充分にある」

「はい」

「セックスが下手なのかな」

まじめに呟くのがおもしろかった。仕事の話が多く、

「ダール、ダールって言うけど……」

突然言い出す。

「はあ」

短編ミステリーで際立つロアルド・ダール(1916~90年)についてである。

「本当に凄いのは三つだな」

「そうですね」

頷いたが、なぜか私の記憶はここで途絶えている。星さんは同じようなことを、これはパーティの会場だったが、もう一度、

「ダール、ダールといっても五つだな、本当によいのは」

先には「三つ」と言い、今度は「五つ」である。私にとってもダールは名人と絶賛する作家だが、確かに名作は多くない。つまらない作品も散見される。星さんと似た考えをもっているが、本当によいのはいくつなのか、三つなのか、五つなのか、それが何なのか、聞きそびれてしまった。そのまま星さんは天の星になってしまった。

──「南から来た男」は入るだろうが、あとはなにかな──

星さんの好みを、名手のミステリー観を推察するうえで役立つ指摘だったろうに。これもまた残念である。

私よりずっと若いのに先に逝ってしまった藤原伊織さん(1948~2007年)は『テロリストのパラソル』で江戸川乱歩賞と直木賞を同時受賞した俊秀だった。将来を充分に期待されていたのに……本当にくやしい。直木賞が決まった夜、一緒に酒を飲んだ。伊織さんは少し飲んだだけなのに急に椅子から滑り落ちて床にゴロン、そのまま立ち上がれない。同じく直木賞を受けて同行していた小池真理子さんが驚きながら優しく介抱していたのが懐しい。伊織さんは、あのころには珍しくなっていた無頼派。都会的で、インテリで、ユニークな人柄だった。小説には無頼も一流派だ。新しい文学を創る気配を漂わせていたのに……この人も懐しく、くやしい。

井上ひさしさん(1934~2010年)とは互いに充分に若いころに知り合った。ある週刊誌が世相をユーモラスに皮肉るページを創ろうとして私達二人に声をかけた。先にも触れたが、このころ井上さんはNHKテレビの『ひょっこりひょうたん島』の脚本創りなどで人気を集めていたし、私は『ブラック・ユーモア入門』を上梓していた。雑誌のページはすぐに消えたが、私たち二人は編集会議の前にたっぷり待たされ、話し合うことができた。これが縁で顔見知りにはなったが、なにしろ井上さんは忙しい人であり、酒を飲まないから「一ぱい、どう」という交際はない。文学賞の選考会で委員として顔を合わせ話し合うのが(これはたくさんあった)親しい交友だった。

星流れ時移り二〇〇三年の春に井上ひさしさんが日本ペンクラブの会長に選任されたとき私は専務理事を依頼され、近しく会長を補佐することとなった。それから四年間、しばしば顔を合わせたが話題はほとんどペンクラブの運営について。文学賞選考会などがおこなわれたあと、会場となった一流料亭の小部屋で、本来なら訳ありの男女が親しみ合う四帖半なのだろうが、わたしたち二人は「予算が足りません」「なんとか寄付を願えないかな」とお茶をすすって悩むばかりだった。

それでもペンクラブが地方で講演会などを主催するとき「いっしょに行きましょうよ」「はい、はい」新幹線の車中などでは気軽に会話することもあった。優れた見識を持つ人だった。そのうちの一つ、知る人ぞ知ることだが、とてもすばらしい見解なのでここに紹介しておこう。

「どうしたらよい文章が書けますか」

才筆の答えていわく、

“むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに”書くのがよい、と。

至言である。書くことばかりではなく思索そのものにもこのルールは大切だろう。

井上さんの書く文章には、この言葉が実践されていたし、私も及ばずながらいつもこれを考えてきた。年を取り、実践はともかく、ますますこの感は深い。

晩年のことである。井上さんが親しむ旅荘“K”が山形にあった。井上さんは女将と親しく、時々さまざまな相談を持ちかけられていた。美形で名高いこの女将を、私も少しく知っていた。

「今度、相談に乗ってあげてよ」

と井上さんは私に言うのである。

「えっ?」

もしかしたら井上さんは、あのころ自分の健康が思わしくないことを案じていたのかもしれない。いや、いや、ただの軽口だっただろう。でも数年後に井上さんとの切ない惜別が本当に起こり、その直後、たまたま私が旅荘“K”を訪ねると、女将より一筆を求められた。人生相談ではなかったが謹んで、

いのちなり

のにさくはなも

うたかたの

えにしとしれば

ひたすらに

さりゆくきみを

しのぶこよいぞ

そこで焼く器に刻んだ。

もうあの“K”を訪ねることもあるまい。女将にまみえることもないだろう。井上さんのみならず、皆さんに会いたい。あの世を信じない私だが、

──会いたいなあ、あの人に──

歌謡曲の一節のような願いだけが漂っている。

(あとうだ・たかし)